くもと編集

マーケター兼編集者

FOC 当コンテンツの編集者。

宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。

「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

MENU

第2弾である前回は、発送手段について説明しました。今回は作業方法について説明します。

発送代行会社の特徴が一番出るのがこの作業方法です。「手作業が得意、機械封入が得意」「作業場所が都心近郊、遠隔地」「資材を保管できる、できない」など得意としている発送によって“色”があります。

発送代行会社とひとくくりにしても、発送物の形状や量、発送のタイミングなどによって得手不得手があることを理解しておきましょう。

第1弾.発送前に用意しておくもの

第2弾.発送手段

第3弾.作業方法(今回)

第4弾.デザイン・印刷

第5弾.見積の見方のコツ、選定のコツ

まず、大まかな作業の工程を説明します。これらが見積書内に記載されていることが多く、どんな作業なのかをきちんと理解しておくことは、見積書の内容を理解する上でも必要です。

以下の順番で説明していきます。

第1弾でも説明しましたが、基本的には依頼主が、封筒、封入物を用意します。依頼主は必要な資材がいつ、どのくらい、どんなものが来るか、発送代行会社に事前に知らせる必要があります。

何故必要かというと、発送代行会社の作業場には毎日沢山の発送資材が入庫されるため、事前に知らせておかないと、“入庫予定にないもの”として受取拒否されてしまったり、他の資材にまぎれて紛失してしまったりする場合があるからです。

また、資材保管がある程度できるか否かも注意が必要です。「メーリングセンター」といわれるような会社は、基本的に入庫されたらすぐ発送作業に入るタイプで、長期保管はできない場合があります。

一方、先にまとめて入庫し、指示ごとに発送することが得意な発送代行会社もあります。大きな倉庫を保有しており、月額いくらで保管をしてくれます。この場合、ラック(棚)やパレット(荷物をまとめて運ぶための台)あたりで料金設定をしている場合が多いです。

依頼主から発送用データを納品してもらいます。データの受渡は発送代行会社が用意するセキュアな環境(システム)などを介して行います。

いまだにメールにパスワードをつけて受渡する方法も見受けられます。重要な個人情報ですので、データの受渡には注意が必要です。このような方法でデータの受渡をするような発送代行会社には依頼しないことが無難です。

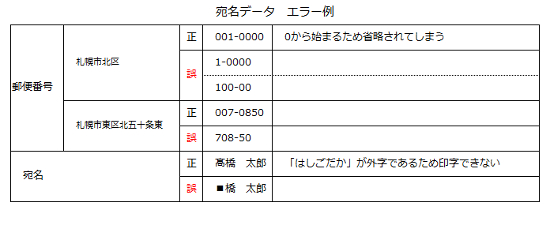

受け取ったデータは必ず発送用の宛名データとして加工します。具体的には名寄せ(重複チェック)や名字と名前で分ける、住所欄の建物名を分ける、郵便番号抜けの修正、外字チェック、英数字の半角全角統一、などあらかじめ依頼主と取り決めたルールにもとづいた加工を行います。

外字とは、例えばJIS規格にない文字で、宛名をラベルなどに印字する際に正確に再現できない文字のことを言います。「髙(はしごだか)」が有名です。(全く印字できないというわけではありません)

単純に封筒に入れるだけではありません。複数の用紙があれば重ねる順番やA4用紙を定形封筒に入れるならばどう折るか(巻き三つ折りやZ折り)などあらかじめ決める必要があります。

依頼する側からいえば、何でも良いかもしれませんが、全てを効率的に行うためにはきちんと折り方、封入順序を決めておく必要があります。

手封入と機械封入(封入機械をインサーターと言います)という方法があります。

それぞれの特徴ですが、手封入は人が行うため、基本的にはどんなものでも対応できます。一方、機械封入は、人手では限界のあるような短時間で大量の封入作業を行うことができます。機械封入は、封入物の形状が不揃いだったりすると使えないこともあります。また、事前の調整に時間がかかります。適当に行うと紙詰まりや破れなどの事故を起こすことがあるためです。(発送物によって大きさ、厚み、滑り具合などが違うためです)

1,000通程度であれば、手封入のほうが早くコスト面でもメリットがあり、1万通以上であれば、機械封入のほうにメリットがあります。

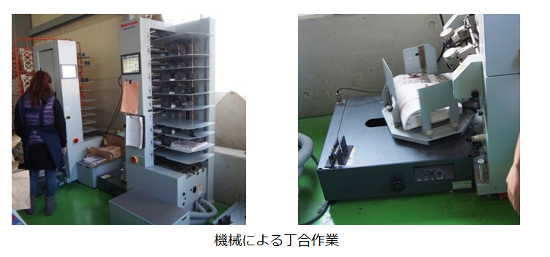

封入の順番を決め、まとめることを丁合(ちょうあい)と言います。

また、折り加工が必要な場合があり、よく採用されるのが、巻き三つ折り、Z折りです。これらも手か機械の両方の手段があります。

宛名ごとに中身が違う場合、宛名と中身を見比べて、誤封入がないか確認する作業です。例えば請求書や納品書、利用明細などは照合作業が必要になります。

封入作業の最後に封緘(ふうかん)があります。封緘とは、封筒の口を閉じることを言います。封緘作業も、封筒に予め糊がついているもの、新たにつける必要があるもの様々です。封緘作業も機械で行うことができます(アラビアタイプが前提)が、封筒の口のテープをはがすタイプは人の手で行う必要があります。

事前の打合せで、「封筒の口糊はアラビアですか、タックシールですか」「内カマスですか、外カマスですか」なんて聞かれることがあります。こんな専門用語をいきなり使う営業マンもどうかと思いますが、答えられたら「おっ」と思われるかもしれません。

発送代行会社に依頼する際は現場見学をお勧めします。セキュリティや施設の充実度を確認することが目的ですが、想像以上にシステマティックに封入封緘作業が行われていることがわかります。各社の独自の技術とノウハウを垣間見るだけでもかなりの知識をつけることができます。

窓あき封筒で発送物自体に宛名が入っている場合は必要ありませんが、それ以外の場合、宛名を直接封筒に印字する方法、もしくはラベルに印字し貼る作業が発生します。(「筆耕(ひっこう)」と呼ばれる手書きという手段もあります)

直接印字かラベルかの差ですが、コスト面でいえば“発送件数が多い”または“見た目重視”であれば直接印字です。しかし、一般的には1万件以上の件数であってもラベル貼りを行うことが多いようです。(直接印字は、外注ではなく、むしろ自社内でWordなどの文書作成ソフトで作成した宛名データを複合機で印字する場合のほうが多いのではないでしょうか)

宛名だけではなくバーコードやその他の情報を印字する場合、プログラム開発が必要になります。初期費用にプログラム開発費というものがあれば、印字関連のプログラムがほとんどです。

「プログラムなんているのか?」と思う方がいると思います。

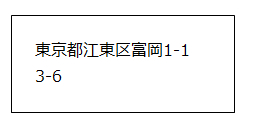

例えば、“東京都江東区富岡1-13-6”という住所データがあるとします。ラベルの大きさや印字ルールを決めておかないと・・・

改行による「泣き別れ」での誤配を生んだり、長い名前の宛名が自動的に改行されてしまうことでクレームになるような事態を生んだりします。これらをきちんと制御するためにもプログラム開発が必要だということです。

(データ自体も住所を番地まで同じセルにいれるのではなく、例えば、住所1(都道府県)、住所2(市区町村と番地)、住所3(建物名)と分割する工夫も必要です)

ちなみに、印字に似ている言葉で印刷がありますが、印字は用紙などの指定した場所にインクをつけて文字を表すこと、印刷は用紙全体(もしくは範囲的)にインクをつけ文字を表すことを言います。

ここまではDMや通知書などを想定した一般的な発送物のケースですが、請求書や明細書といった発送の場合、外部委託するレベルになると相当の量になるため機械での封入封緘作業になることが多いです。ビジネスフォーム印刷という印刷手法も駆使し、予め印字以外の部分を印刷し、ロールまたは連票のような状態で封入物本体を制作しておき、宛先ごとに機械で印字します。その後の封入封緘も機械で行うため、大規模なセンターで行うことがほとんどです。このように発送物によって工程のほとんどが機械で行われ自動化している手段もあります。

バルク区分とも言われ、郵便番号ごとに発送物を分けることをいいます。大きな発送代行会社ですと自動区分け機を導入してところもありますが、普通は人の手で行います。宛名データの加工時に区分け順にしておくことで作業をやりやすくします。(宛名データは普通、あいうえお順だったり、会員番号順だったりします)

区分け方法には色々ありますが、このひと手間を行うことで様々な割引(詳しくは第2弾 発送手段)を受けることができます。これは郵便だけではなく、ヤマトのメールDM便(現 クロネコDM便)やその他の運送サービスが用意している区分ルールに則ることでもいえます。

差出しとは郵便局に持っていくことをいいます。大量の郵便物はポスト投函ではなく、トラックなどで郵便局に直接持っていきます。街角にある郵便局というよりは、支店と呼ばれる上位の郵便局か、各都道府県に必ず1つ以上ある統括支店に持ち込みます。

差出しは、発送代行会社が管理する(もしくは契約している)トラックで運送するため輸送料金が発生します。「差出し費」もしくは「差出し手数料」と見積には書かれています。

還付物とは、転居や受取拒否、宛名データ不備などの理由で戻ってきた発送物の事を言います。還付先を発送代行会社に指定している場合、余分に入庫された資材含めて、これらの処理をどうするかも最初に決める必要があります。これらは依頼主の“資産”になるため発送代行会社が勝手に廃棄処理することはありません。これら返却に対しての輸送料がかかる場合があります。(いらないから捨てておいて、という指示もよくあります)

また宛名データも必要がなくなればデータ削除を行います。還付された宛名データを削除し、「きれいなデータ」として返却してくれる発送代行会社もあります。

作業費は、いち作業あたりの単価計算が基本です。例えば、封入作業ですと1枚封入で3円、2枚で4円、3枚で5円・・・というようになります。その他、折り加工や照合作業、ラベル貼り、区分けなども1枚もしくは1通あたりの単価計算になります。

発送代行会社のなかには、作業費一括や発送費も込み一括で見積書を作成するところもあります。一括にする理由はいくつかあります。「他社との比較で一部作業単価が高いところを指摘され、値引き交渉されたくないため」「他社より安い作業単価や発送費を隠したいため」「細かい作業内容を書いても、結果的に合計金額で判断されるため」などです。

気になる方は分解してもらうよう要望してください。発送代行ビジネスは利幅がそれほど大きくなく、商談は他社と比較前提になるため、“ぼる”ために一括にして利幅を隠しているということはそれほどありません。(大規模な発送や物流になると話は違ってきますが・・・)

以上が発送作業の主な内容です。次回は印刷について説明します。

※今回の作業風景について、ディーエムソリューションズ株式会社様にご協力いただきました。

毎月発生する請求書発行・発送や、ハガキ・DMの発送など、まるごとアウトソーシングして効率化/コスト削減をしませんか?FOCは総合アウトソーシングで30年/1000社の実績と高い専門性に裏打ちされた柔軟な対応で、バックオフィス業務をまるごと効率化します。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

くもと編集

マーケター兼編集者

FOC 当コンテンツの編集者。

宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。

「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE