坂田 良平

Pavism代表。 一般社団法人グッド・チャリズム宣言プロジェクト理事、JAPIC国土・未来プロジェクト幹事。 「主戦場は物流業界。生業はIT御用聞き」をキャッチコピーに、ライティングや、ITを活用した営業支援などを行っている。 筋トレ、自転車、オリンピックから、人材活用、物流、ITまで、幅広いテーマで執筆活動を行っている。

MENU

「IT人材は、内制化されなければならない」

DXを論じる文脈では、たびたびこの趣旨が登場する。だが、これはかんたんではない。

例えば、2020年12月に経済産業省が発表したDXレポート2では、国内企業におけるDXへの取り組みの遅れが問題視されているが、その一因となっているのは、IT人材の不足である。

なぜ、企業はIT人材の内制化をしなければならないのか。

そもそも、システムベンダーなどではない、一般企業に求められるIT人材とは、どのような素養を備えた人材なのか。

DXのみならず、これからの企業経営においては欠かせない、IT人材の内制化について、考えていこう。

この記事の目次

注記:

DXレポート中では、「DX人材」とありますが、本記事中ではより一般的な「IT人材」と呼称しています。本記事中では、「DX人材」と「IT人材」は同じものとしてお考えください。

経済産業省が、2018年9月7日に発表したDXレポートは、大きなインパクトを国内の経済界に与えた。本稿を含め、DXに関する論説は、そのほぼすべてが、(影響の大小はあれど)このDXレポートから始まる文脈上にあると言っても過言ではない。

DXレポートでは、このように指摘している。

「日本国内では、『攻めのIT投資』を行っている企業が少ない」

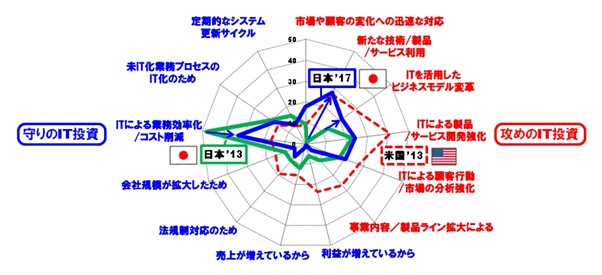

以下は、DXレポートにも登場する、日米のIT投資状況を比較したグラフである。

「IT予算が増える理由とその用途、日米の比較」 出典:2017 年 JEITA IDC Japan調査

既存業務の改善など、「守りのIT投資」にIT予算の多くが割かれている日本と比べ、アメリカでは、ITによる製品サービスの強化、マーケティング分析など、「攻めのIT投資」に、より多くのIT予算を投入する傾向がある。

アメリカの状況がすべて、そしていつも正しいとは言わないが。

実際、GAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)は、すべてアメリカにて創業した企業であることを踏まえると、国内企業におけるIT投資に対する意識や考え方に関する傾向には、反省すべき点もあるはずだ。

国内企業における、「守りのIT投資」「攻めのIT投資」について、さらに深堀りしよう。

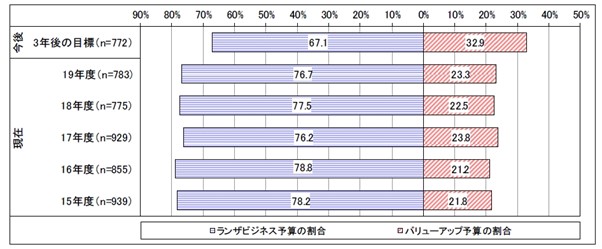

「ランザビジネス、バリューアップ、それぞれの年度別IT予算配分(平均割合)」

出典:企業IT動向調査報告書2020_Ver.4 一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会

ランザビジネスとは、「現行ビジネスの維持・運営」であり、DXレポートにおける「守りのIT投資」と同義である。

バリューアップとは、「ビジネスの新しい施策展開」であり、DXレポートにおける「攻めのIT投資」と同義である。

国内企業において、IT予算の多くは「守りのIT投資」に配分され、「攻めのIT投資」への優先度が低い状況にある。

この状況に対し、DXレポートでは、以下のように論じている。

「新たな付加価値を生み出すために必要なIT戦略に対して、資金・人材を十分に振り向けられていないという課題がある」(DXレポート 本文12ページ)

「新たな付加価値を生み出すため」、つまり「攻めのIT投資」に対し、人材が足りないと指摘しているのだ。

一方、国内企業におけるIT人材においては、質の面からも、課題があると、DXレポートでは指摘する。

「我が国においては、要件定義から請負契約を締結するケースも少なくない。これは、ユーザ企業がベンダー企業に要件定義から丸投げの状態になってしまっており、そもそも何を開発するかをベンダー企業に決めてくれと言っていることと同じである」(DXレポート 本文18ページ)

ある程度の規模を持つ企業であれば、情報システム部(ないし、情報システム部に相当する部署)を備えているケースも多い。

だが、このような指摘を受けること自体、国内企業における情報システム部の課題である。

DXレポートの2年後に発表されたDXレポート2では、IT人材を内製化すべき理由について、このように断じている。

「DX は企業が自ら変革を主導することにより達成されるものである。DX を推進するには、構想力を持ち、明確なビジョンを描き、自ら組織をけん引し、また実行することができるような人材が必要となる。このため、DX を推進するために必要となる人材については(外部のベンダー企業に任せるのではなく)企業が自ら確保するべきである」(DXレポート2 本文27ページ)

多くの企業が備えているはずの、情報システム部は、DXの文脈で語られるIT人材の担い手にはなれないのか?

その理由を考える上で、参考となるのが、国内企業におけるIT投資の用途である。

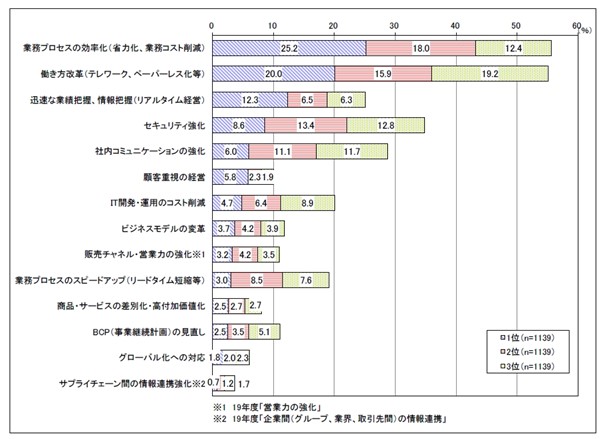

「IT 投資で解決したい短期的な経営課題(1 位・2 位・3 位)・1 位の降順」出典:企業IT動向調査報告書2021 一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会

上図を診ると、IT投資で解決したい経営課題」の上位に並ぶのは、「業務プロセスの効率化」「働き方改革」「セキュリティ強化」などは、すべて「守りのIT投資」である。

「攻めのIT投資」に該当する、「ビジネスモデルの変革」「販売チャネル・営業力の強化」などは、IT投資で解決したいニーズとしては、下位に位置している。

IT投資に求めるニーズの多くが「守りのIT投資」である以上、社内におけるIT専業部署である情報システム部が、守りの姿勢になってしまうのは致し方ないと言える。

実際のところ、多くの国内企業における、情報システム部の職務は、社内のPC操作やシステム運用に関するヘルプデスク、運用保守や、障害対応に多くの時間を費やしていることが多い。

受け身の情報システム部が増えた結果、ビジネスの課題や戦略に対し、主体的にITを活用して解決、もしくは開拓していこうという姿勢は、多くの情報システム部から失われてしまった。

DXとは、デジタル技術を用いて、業務とビジネスモデルの双方が変革することを求める概念である。

したがって、攻めの発想であり、今までの常識にとらわれない、斬新なアイデアや思考が求められる。

今まで守りの姿勢を求められ、営業部門や製造部門に代表されるプロフィットセンターの小間使いと化した、既存の情報システム部に対し、「これからは攻めの発想を持ちなさい」と要求するのは、さすがに酷である。

スポーツで言えば、ディフェンスを務めてきた選手に、「明日から君はオフェンスだから」と求めるに等しい。

したがって、オフェンシブな考え方を必要とする、「攻めのIT投資」を担う人材を求めようとすると、社外に求めるか、もしくは社内で新たに育成、もしくは新規に採用せざるを得ないのだ。

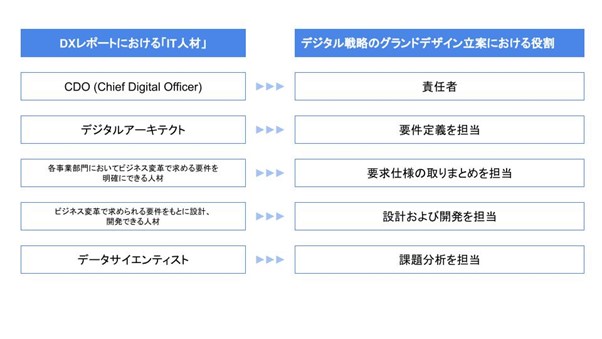

DXレポートでは、ユーザー企業に求められる人材として、以下を挙げている。

● CDO (Chief Digital Officer):システム刷新をビジネス変革につなげて経営改革を牽引できるトップ人材

● デジタルアーキテクト(仮称):業務内容にも精通しつつITで何ができるかを理解し、経営改革をITシステムに落とし込んで実現できる人材

● 各事業部門においてビジネス変革で求める要件を明確にできる人材

● ビジネス変革で求められる要件をもとに設計、開発できる人材

● AIの活用等ができる人材、データサイエンティスト

(DXレポート 本文47ページ)

余談だが、DXの文脈で語られる議論や、DX実現を目指す企業の方々の中には、IT人材の内制化を、イコール「プログラマーの社員化」と考えているケースが散見される。

これは、誤解であると釘を差しておこう。

DX実現のために求められるIT人材とは、自社のDX実現に向けて、主体的に行動できる人材である。プログラミングができる/できないというのは、議論の一部に過ぎない。

「『できる』と言ってくれれば、それでOKなんだけど」

過去、私が何度も聞いた言葉である。

一例として、ある企業(以下、A社とする)において、業務システム導入の検討中、候補となるシステムベンダーの一社と面談する場に、私が立ち会った時のエピソードをご紹介しよう。

システムベンダーは、A社の業務をヒアリングした上で、同社業務とシステムの相性を考察し、システム導入の際に考えられるメリットとデメリット、リスクを説明していた。

システムベンダーの説明は、的確であった。システムのウィークポイントを隠すことなく、客観的かつ善意をもって説明していた。

だが、それを聞くA社の取締役は、途中から明らかにイライラし始めた。

そして、システムベンダーの話を遮り、先の発言をしたのだ。さすがに私は、システムベンダーを擁護した。

すると、A社の取締役は、このように発言したのだ。

「だったら、君が『このシステムを入れればOKです』と保証してくれても良いんだけど」

この取締役の姿勢は論外である。

システム導入とは、場合によっては経営にも影響する、重要な選択である。その選択の責任を、システムベンダーにせよ、私にせよ、外部の人材に委ねる行動は、経営を担う者として失格である。

だが、こういった発言をする人は少なくない。

実際私は、これまで何度も耳にしてきた。

A社の取締役は、システムベンダーの説明を理解するために十分なITリテラシーを備えていなかった。だから、イライラしたのであろう。

確かに、システムベンダー側には、ITリテラシーに乏しい相手にも、分かりやすく説明を行わなければならない責務がある。

だが、それにしても限度はある。当然、話を聞く側(システムを売り込まれる側)も、最低限のITリテラシーは求められるのだ。

問題は、十分なITリテラシーを備えた人材が不足、もしくはまったく存在しない企業も、少なからず存在することにある。

例えば、社長以下、役員が、ひとりも財務諸表を読むことができない企業があったとしたら、皆さまはどう感じるだろう?

「そんな馬鹿な!」

「どうやって経営をしているの?」

「駄目だな、そんな企業は…」

そう感じる方が多いであろうし、またこれらの感想は、世間一般の感覚と照らし合わせても、常識的な感覚だと思う。

そもそも、多くの企業では、財務諸表を読めない人を、役員にはしないだろう。

だが、コトがデジタル、ITに関することだと、「会社の経営を担うために必要なITリテラシー」を備えていない人を、役員にしてしまう企業のなんと多いことか…。

長文になるが、DXレポートから、関係する記述をご紹介しよう。

「米国においては、CIO(※Chief Information Officer / 最高情報責任者)の行動スタンスも我が国とは異なる。まず、CIOはベンダー企業を客観的に評価できることが重要な責務であると思っていることから、役に立つベンダー企業はどこかと常に見ている。世の中の有名なベンダー企業を使うよりも、世に知られていないが、新たな価値を提供できるベンダー企業を使って結果を出すことが自らの評価につながる環境に置かれている。

それに対して、我が国のCIOは有名なベンダー企業に頼んだから大丈夫という考えに陥りがちである。しかも、ユーザ企業側の選定責任は不明確で、ベンダー企業側の責任となりがちである。

要求仕様や指示に抜け漏れや曖昧さがあっても、トラブルが起きると我が国ではベンダー企業の責任とされることが多い。開発を主導するのがCIOの責務であることからCIO責任という考え方が定着している米国とは異なっている。

また、我が国ではCIOや情報システム部門が、複数のベンダー企業の提案を受けて、自社のビジネスに適したベンダー企業を判断するよりは、これまで付き合いのあるベンダー企業からの提案をそのまま受け入れてしまいがちである。経営者もリスクを懸念して、大手ベンダー企業の提案であれば問題ないとの判断に傾きがちであり、CIO自身もそのような報告の仕方になる」

(DXレポート 本文17ページ)

「大手ベンダー企業の提案であれば問題ないとの判断に傾きがち」という指摘には、我が身に覚えがある企業も多いのではないだろうか。

「攻めのIT投資」とは、当然ながら経営判断を求めるものだ。

経営判断を外部に委ねるのは、もはや企業として健全な体を成していない。

だから、「攻めのIT投資」を創り上げる人材は、社内人材であるべきなのだ。

そのために必要なIT人材とは、デジタル戦略のグランドデザインを立案し、実行する上で、必要となる人材である。

前述の、DXレポートで挙げられた人材を例にすると、それぞれの役割は以下のようになる。

DXレポートに挙げられたIT人材の例を、デジタル戦略のグランドデザイン立案における役割とマッチングした。

だが、これらの人材をすべて企業内で内制するのは難しい。

特に、人材も、人数も限られた中で経営している中小企業においては、こういった人材をすべて内制で揃えるのは、ほぼ不可能であろう。

ゆえに、足りない役割の人材は、外部の人材を上手く活用すれば良い。と言うか、「IT人材がいないから、DXに取り組むことができない」などといった本末転倒な事態を避けるためには、外部の人材を活用するしかないのだ。

データサイエンティストやプログラマーのような、いわば手足に近い部分は、外部人材に頼っても良いと、私は考えている。

だが、CDOやCIOのような、責任のある立場の人材は、必ず社員であるべきだ。

舵取りは渡さないこと。

アドバイスはもらっても、最終的に判断を下すのは、社内のIT人材であること。

このことを、決して忘れてはならない。

「IT人材は内制化すべきである」、この言葉は正しい。

だが、この言葉は、付帯する条件をあまりに端折りすぎていて、誤解している方も多いのではないだろうか。

経営において、デジタルは、もはや必要不可欠な要素となった。

だからこそ今、IT人材の内制化という経営課題に対しても、適切な取り組みを行うことが求められるようになっているのだ。

ITサービスマネジメントとは、一般的にはお客様のニーズに合致した適切なITサービスを提供するマネジメント活動全般のことをさします。 FOCが考えるITサービスマネジメントは、お客様のニーズをさらに掘り下げ、業務調査やヒアリングを通じて潜在課題を可視化し、解決・改善策を提案させていただいた上で、優先度・重要度に応じてサービス設計を実施、最適な形にしてご提供します。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

坂田 良平

Pavism代表。 一般社団法人グッド・チャリズム宣言プロジェクト理事、JAPIC国土・未来プロジェクト幹事。 「主戦場は物流業界。生業はIT御用聞き」をキャッチコピーに、ライティングや、ITを活用した営業支援などを行っている。 筋トレ、自転車、オリンピックから、人材活用、物流、ITまで、幅広いテーマで執筆活動を行っている。

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE