パプリカ

外資系総合商社と総合マーケティング支援会社にて法人向け営業職を経験。 世の中にあふれる情報をかんたんにわかりやすく、一人ひとりに合ったかたちで伝えることをミッションに活動中。

MENU

日本でもRPAという言葉が一般的になってきました。大企業・中小企業問わずに導入が進んでいるRPAはどのような技術なのでしょうか?なぜ注目されているのか、その背景や仕組み、導入しやすいRPAツールについて紹介します。

この記事の目次

世界有数のリサーチ会社であるガートナーから”RPA市場は2024年まで2桁の成長率で拡大する”という予測が発表されました。日本もグローバル市場と同様の傾向があるということで、RPAコロナウィルス対策として内閣官房がRPA導入を進めたことも大きなニュースでした。

コロナウィルスによる経済圧迫にも関わらず成長拡大が見込まれているRPAですが、まずはどのような技術なのか概要からご紹介します。

引用元:https://www.gartner.com/jp/newsroom/press-releases/pr-20200930

定型業務を自動化・効率化する技術

RPAは「Robotic Process Automation」の略で、コピー&ペーストや簡単な編集、ルーティン作業などの定型業務を自動化し業務全体の効率を上げる技術のことです。

主に定型的なオフィス業務をロボットに代行させることで、人より格段に処理能力をあげることができます。人の代わりにロボットが業務を行う技術のため、「デジタルレイバー」とも呼ばれます。

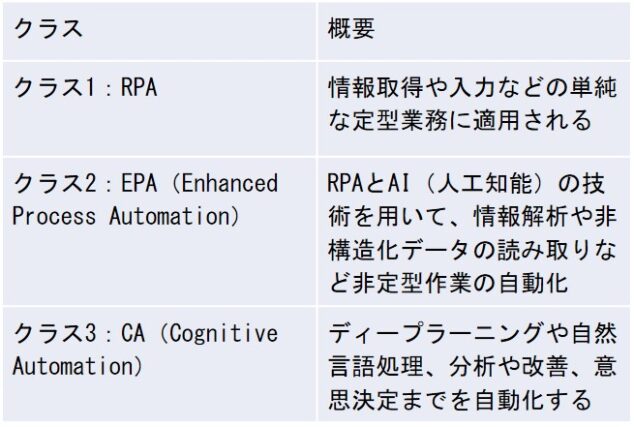

3段階に分類される自動化レベル(総務省サイト参照)

自動化、とひと言で言ってもRPAの幅は広くあります。総務省のサイトでは非常にわかりやすくRPAをクラス分けしていました。クラスが上がるほどに高度な処理技術が必要となり、また複雑になります。クラス3にいたっては、高度なAIと連携することで業務プロセスの分析、改善だけでなく意思決定までを自動化できると公表されています。

参照:総務省「RPA(働き方改革:業務自動化による生産性向上)」

AIやExcelマクロとの違い

クラス2のEPAで紹介されたAIは、よくRPAと混同されがちです。AIとは、「Artificial Intelligence」の略称で「人工知能」の直訳通り、学習を深めることで分析や判断ができるようになります。

一方、RPAはあらかじめ人が決めたルールに従い作業を遂行するシステムであり、AIのように自分で判断して処理することはできません。分析し、判断し、指示をするのが脳であるAI、ルールに従い確実に遂行していく手足がRPAと想像してみるとわかりやすいでしょう。このように決められたルールやフローだけでなく、自律的に判断し非定型作業も作業を進めていくということがクラス2以上の仕組みなのです。

次にマクロを考えてみます。RPAとExcelマクロは機能面でよく似ています。異なる点は、まず、対応できる範囲です。RPAがパソコン全体の操作ができ複数のアプリやソフトウェアと連携できるのに対し、ExcelマクロはOffice系アプリのみでしか動きません。さらに大量のデータ処理にかかるスピードもマクロは遅くなりますが、RPAは迅速に対応可能です。また、作業する立場のITスキルも変わります。マクロを操作するにはVBAというプログラミング言語を習得しておく必要がありますが、RPAにはある程度の知識は必要とはいえ、専門的な言語は求められないのが一般的です。また、AIの連携により非定型業務の自動化も実現できる幅がRPAにはあります。もちろんその分、費用面ではデメリットも生じるでしょう。

先述したとおり、ガートナーからも2024年までに2桁成長を見込まれている日本です。実際にはどの程度シェアがあるのか、その理由と見込まれる理由について考察していきます。

大手企業での導入率は50%を超える

IT系リサーチ会社「MM総研」の調べによると、2019年11月時点でRPAの導入率は国内企業全体で38%、年商1,000億円を超える大手企業だけに限定すると51%という結果でした。

年商50億円以上から1,000億円未満の中堅企業では25%となっていますが、検討中の企業が2018年から右肩上がりで増加し、全体を通しても未導入が右肩下がりであることから大手のみならず注目度が高まっていることが伺えます。

さらに業種に至ってはメガバンクやニッセイ(日本生命)などの事例が有名な金融業が1位(59%)、ついで学校・医療福祉及び流通が伸長したとあります。紙の書類や大量で煩雑な定形業務が想像される業種から注目されていることがわかります。

参照:株式会社MM総研「RPA国内利用動向調査」

なぜRPAが注目されているのか

RPAが昨今、注目を集めている理由は、主に日本における労働環境の変化とさらにコロナウィルスの経済危機が後押ししたとも考えられています。

◆労働人口の減少

第一には、日本の労働人口の減少です。銀行系シンクタンク「みずほ総合研究所」の調査によれば、2065年の労働力人口は少子高齢化の影響を受けて、2016年と比較して60%程度にまで減少するとされています。また帝国データバンクでは、50%の企業が人手不足であると結果が出ています。

そのため女性の社会進出や外国人労働者の受け入れなどさまざまな施策を政府主導で行っているもののスピードの不足や現場へ降りてくるまでに時間がかかるのは事実です。

さらにコロナウィルス以前は売り手市場で優秀な人材の確保も難しくなっていました。そこで、ルーティンな定形作業に充てている人をより本質的な企業活動に集中してもらうべく代替手段のひとつとしてRPAが期待されているひとつということです。

参照:みずほ総合研究所「少子高齢化で労働力人工は4割減」

◆働き方改革

「働き方改革」を掲げ、有給取得の義務化や36協定の変更など働き方に関する政府の取り組みも活発化し、企業の経営者や管理者として考えずにいられないものとなっています。そのため社員にいかに少ない時間で効率的に働いてもらうかが企業にとって重要となっています。

RPAの導入によって、よりコアな業務に注力できることを期待されています。また、もちろんコロナウィルスの影響で急にテレワークを求められたことも後押ししていると言えるでしょう。

ここまでRPAの概要、求められている背景などを考えていきました。次にRPAを導入するメリットを具体的に紹介します。

単純作業の自動化

RPAは定型業務の一部をロボットが担うことにより、自動化できます。売上や顧客情報の入出力は、人が手作業で行うと膨大な時間と費用がかかります。

しかしRPAを使う場合、人側は処理して欲しいデータを用意しておき、作業内容を設定しておけば、あとはロボットが行ってくれるので作業が簡略化されます。

それも人よりはるかに早い時間で、高精度で単純作業を行うことが可能です。

作業ミスの防止

人が膨大な量の単純作業を行う場合、打ち間違えや見間違えによる作業ミスはどうしても発生します。行や桁数を一つ間違えるだけで結果が大きく変わってしまうため作業者はストレス負荷の大きい中で作業しなければなりません。

しかし、RPAを導入すればすべての作業を一律で行えます。そのため打ち間違えや見間違えによるミスも発生しませんし、集中力の低下によるミスもありません。人の作業に比べて、はるかにミスの発生を減らすことが可能です。

人件費削減

人が働く場合、長時間労働では時間外手当や休日出勤手当などを支払わなければなりません。しかし、RPAによるロボットは不眠不休での稼働が可能であり、これらの手当は発生しないため、コストを抑えることができます。

また、10人が行っていた作業をロボットが効率的に行うため、作業に携わる人員自体を減らすことが可能です。RPAの導入は、人件費の削減に大きく貢献するでしょう。

人材不足の解消

人件費を削減できると同時に、単純作業に充てていた人材を他の業務に充てることができます。

先述したとおり、労働人口の不足は大きな課題と言われています。東京商工リサーチの調べでは、人口構造の流れが反映されてこの10年間で約2歳ほど社内の平均年齢があがっています。また、数だけではなく質という面も見逃せません。優秀な人材は引く手あまたであり、確保することは至難の業です。

人材不足の問題を解消することもシステムが一助となります。

より付加価値の高い作業に注力できる

単純作業をロボットが行ってくれるので、人である従業員をより生産性が高く、難易度の高い業務に割くことができます。結果として業務の幅が広がり、スキルの高い従業員の育成や、よりレベルの高い事業に着手するといったことが可能になります。

コア業務に人の従業員が注力することで、企業の成長と利益拡大に期待ができるようになります。

次にデメリットも紹介します。問題点や課題をあらかじめ理解しておくことで、より効果的にRPAを活用できるようになります。

サーバーダウンによる業務停止リスク

RPAに限ったことではありませんが、RPAは他のソフトウェアやアプリなどと連携して業務を行うITシステムです。

そのため、サーバーがダウンしてしまったり、他のソフトウェアがアップデートやエラーなどで停止してしまうと、それがそのまま業務全体の停滞を招くリスクにつながります。

サーバーを用意する際にはバックアップや容量に余裕のあるものを用意する、ソフトやアプリについても、あらかじめメンテナンスのスケジュールを把握するといったスケジューリングの徹底が必要です。

イレギュラーに対応できない

RPAは行っている作業についての可否を判断することができません。

AIや人であれば「ささいなミスだ」と判断できるものも、RPAは決められたロジックを満たさないものはロジックエラーとして止まってしまいます。イレギュラーや軽微なミスだとしても勝手に判断して実行しないのがRPAのメリットでもあり、デメリットにもなります。起こり得るデータの不備や表記ゆれ、イレギュラーな処理に対しても、そのケースへの対応をプログラムしてあらかじめ組み込まなければなりません。

作業前にはテストやデバッグで挙動が問題ないことを確認したり、RPAに関わる人たちには利用上のルールを明確、明文化し、事前の教育やマニュアルの整備も重要です。また、機会の少ないイレギュラー対応はコストを追加してRPAに無理やりすべてを組み込むのではなく、人が対応するフローにするなど柔軟に対応することがおすすめです。

責任の所在が不明確になる

RPAは、一度起動するとその後は自動で業務を遂行します。これはメリットでもある反面、業務の内容を把握する人が少なくなってしまうというデメリットもあります。

RPAの導入に携わったエンジニアが退職してしまうなどの状況の変化によっては、RPAを誰も修正することができなくなってしまうといった事態も起こり得るでしょう。

こうしたリスクを回避するために管理者はRPAのみならず業務全体図を可視化しておくこと、担当者は業務レポートを提出してもらったり、マニュアルを作成したり複数人で担当してもらうなどオープンに活用していきましょう。

RPAが人より優れているのはまず作業速度と正確性です。RPAを導入する上で、全体像を整理した上でどの業務を人がやるべきか?RPAがやるべきか?という整理が必要です。ここではRPAを導入する業務選択の参考になりますよう、RPAが人より優れているポイントを紹介します。

ミスなくスピーディに対応できる

人であれば健康管理の観点からも、法律的にも規定に沿った時間の労働になります。しかしRPAであれば24時間、休日も関係なく作業することができます。そのため、膨大な作業であっても、人よりはるかに速く終わらせることが可能です。

また、ユーザーからの問い合わせや登録情報の入力といった営業時間外に発生するかもしれない業務についても、RPAであれば24時間対応できるため、機会損失を減らし、即時反映することができます。

さらにシステムのため、ミスもなく確実に業務遂行ができます。

マネジメント工数が発生しない

人が介在すれば感情や人同士の相性も生じます。上司はメンバーのケアをし、メンバーは上司の状況を伺うこともあります。RPAなら、こういった人間関係をはじめとする精神的かつ物理的な負荷を考慮しなくて良いという面があります。そのため、煩雑なもの、ミスが許されないもの、大量な業務…などどのような仕事であっても任せることが可能です。

更に教育、研修工数も不要です。RPAは一度プログラムを組めば自動で作業を行ってくれるので、教育や研修、つきっきりでのOJTが不要です。またフローの変更もプログラムを組み直せばすぐに対応できます。個別に教えているとどうしても伝達ミスや認識不足でのミスも発生します。もちろん、全体の管理者は必要ですが、このように個別の作業に関する教育係の存在も研修期間も必要なく業務遂行できることは、非常に有益です。

退職リスクがない

社員であれば常に退職リスクがあります。しかし、RPAなら維持していれば予期せぬ消失はありません。また、経験値を問うこともなく常に一定の成果を出すことができます。そのため作業予定や納期もスケジュールを立てやすくなるのです。

コスト管理がしやすい

ロボットより時間のかかる人が行っていた場合、大量の業務であれば相当する人数を充てて作業をします。それだけで人件費がかかります。

また拡大を目指している事業の場合は、作業増加だけではなく個人のスキルによっても左右され残業代や人を追加するための採用費などで予算が増えていきます。

RPAなら属人的なスキルもなく、処理できる量が明確です。また急な業務増加にもリソースの追加がしやすく費用も明確です。もちろん、RPAを導入して投資対効果が高い業務を選択できるかによりますので、全体的な業務整理と選択が重要になるのです。

人が作業する場合、求人から採用、研修などありますがRPAの場合、サーバーの増設やプログラムの複製といった形でリソースを追加することができます。

RPAを導入すると決定したら次は、一般的な導入手順をご紹介します。。ここで紹介する一連の流れを踏まえた上でどの部分にRPAが必要か、予算組み、導入ツールの絞り込みに進むことが良いでしょう。

現状の問題点、フロー、工数を洗い出す

現状の作業プロセスの中で、すべてのフローと内容、かかっている工数とそれぞれのミスが発生する頻度といった全体プロセスと問題点ミスが多いの洗い出しから行いましょう。

毎日行っている作業の中には、マニュアルや作業手順が決定しておらず、人によって進め方が違うものも出てきます。作業の目的も合わせて確認していくと良いですね。

自動化する範囲を決める

問題点の洗い出しが終わり、業務フローを可視化できた後は、RPAによって自動化する業務範囲を決定します。

RPAには、向いている業務とそうでない業務があります。単純なデスクワーク作業であれば十分に担えますが、イレギュラーの多い業務や判断が必要な業務については人が行うこととして振り分けましょう。

また、頻度も少なく作業量も少ない業務もRPAでメリットに欠けます。頻度も作業量も多く決まりきった定形業務であるものはRPA、そうでないものは一旦人が対応すると振り分けてみましょう。

RPAツールの選定をする

RPAツールはいくつかの種類に分類できます。特定の業務に特化したものや汎用的なもの、大企業に向けたものや中小企業向けのものなど、RPAツールごとに異なる特性を持っています。

自社で導入する業務が決まったら、その業務に適したRPAツールを選定しましょう。料金や特性、サービス内容を比較しながら、最終的に候補を絞っていきます。

試験的に導入する

最初から全体に導入するはリスクがあるため、まずは一部の特定業務から始めるといった具合に、試験的に導入するところから始めましょう。

試験導入によって、そのツールが本当に自社に合っているのか、運用にあたり想定外の障害は発生しないかといった問題点を洗い出していきます。

トライアル期間を設けているツールを使うと選定がしやすいでしょう。コアとなる社員間で情報を共有しておくことも大切です。

◆例外処理についても明確化する

試験導入した際に、イレギュラーが発生した場合どのような処理をさせるかも決定しましょう。

例えば、顧客情報の入力をRPAで自動化する際に、特定の情報が空欄であったり、間違っていたりといったことはよくあります。こうした場合に何も設定していなければ、RPAはエラーをだして停止してしまい、クレームに繋がってしまうことも考えられるでしょう。

RPAを導入する業務で発生しうる例外も洗い出し、処理方法を明確化し、作業者間で共有することが必要になります。

全社運用を開始する

試験導入もクリアすれば、後は本格的に運用を開始していきます。

本格稼働した後も、メンテナンスや仕様の変更が必要です。会社の状況や扱っている商品・サービスの変化に合わせてRPAのプログラムを書き換えることも必要になります。

また、効果を見ながら改良を図っていくことも重要です。実際の効果を検証しながら、作業人数やプロセスの最適化を行っていくことで、RPAによる効果はより大きなものとなります。

RPAを導入するにあたって、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。注意点を踏まえた上で、自社に最適な選択と運用ができますようポイントをご紹介します。

舵取りの責任者を明確にする

RPA導入後、よくある失敗事例として「費用に見合う成果が見えない、わからない」「使いこなせなかった」などの「野良化」があります。いつどこでどのように使われているのか誰もわからない状態になってしまうシステムのことをいい、これは導入後、誰が責任者として管理するかということを決めずにスタートをしてしまうことで起こってしまうため最も気をつけてほしいポイントです。

RPAはシステムに依存しすぎない

例えばクラウドシステムを利用する場合、事業者側のメンテナンスやサービスの終了によって、RPAが使えなくなってしまうという事態もあり得ます。

自社サーバーを用いるケースでも、何らかのトラブルによって業務が中断してしまうリスクを考慮した上で、体制を構築することが必要です。

自動化によってミスの減少が期待できるとはいっても、必ずしも完全にゼロになるわけではないことも留意しましょう。入力内容や予期せぬイレギュラーによってエラーで停止することもあります。

万が一に備えて、作業内容の可視化、別のツールやアウトソーシングの活用するといった代替案も常に考えながら運用することがおすすめです。

導入の目的や期待していることを社内で共有する

RPAを導入する目的は企業によって異なります。「なぜ導入するのか」という理由は、しっかり社内に伝えていきたいところです。

例えばRPAやAIの話になると「人の仕事はロボットに奪われる!」というような謳い文句をよく目にします。そのため、導入話となれば従業員は「自分の仕事は誰にでもできるからRPAに取って代わられる、自分の仕事がなくなってしまうのではないか」という不安が生じることもあるでしょう。もし仮に経営陣は、業務を効率化させたかった・無駄な残業を削減させたかった・本質的な業務に従業員のリソースを充てたかったなどという明確な目的があれば、無駄に不安を与え不審、不和につながってしまいかねません。

どのようなことを期待して導入をするのか、どのシステムやサービスでも言えることですが、RPAのように仕事を代替するシステムでは社員は敏感になります。しっかりと説明、共有をしておくことが大事でしょう。

たくさんあるRPAのなかで自社に最適なツールを選ぶためには、どのようなポイントが重要になるかを解説していきます。

価格と導入規模

最も大きな影響があるのは、価格と導入規模です。価格についてはイニシャル・ランニングコストともに無料から月額数十万円かかるものもあります。RPAの導入によって削減できる人件費などの費用対効果が合わないようなら導入する意味は薄くなります。

導入規模とはRPAの導入対象となる部門の数で全社か部門単位かにより価格はほぼ比例します。規模に合わせた価格や費用対効果を計算して、適正規模と価格のツールを選びましょう。

また、自社の企業規模もひとつの目安です。RPAツールは企業の従業員規模や業態によって向き不向きがあります。

デスクトップ型かサーバー型か

RPAには、PC端末に直接インストールするデスクトップ型、サーバー上で稼働させるサーバー型に分けられます。

デスクトップ型の場合、PC1台ずつにインストールしなければならず処理実行中はパソコンを占拠されるため他の作業が進まなくなる反面、インストール自体は他のアプリと同様に手間がかからず、仮に1台が作業に支障をきたしても他のPCでは作業を続行できるという強みがあります。また部門や担当者単位でスモールスタートもしやすいのが特徴です。

サーバー型の場合、ネットワーク構築の必要性があるため情報システム部門のサポートが必要であったりコストがかかる反面、複数ロボットを一元管理できるため大規模導入に適しており大量の処理も得意としています。

どちらが自社にとって適正なタイプかを見極めましょう。

他ツールと連携できるか

RPAツールが既存のデータベースやシステムと連携できるか一つの指針です。

例えば営業・マーケティング活動の自動化を検討の場合、CRM(Customer Relationship Management、顧客関係管理)やMA(Marketing Automation、マーケティングオートメーション)やSFA(Sales Force Automation、営業支援システム)などの各種ツールと連携できないと、顧客の情報登録やメール送信の自動化に別のシステムを使う必要があります。

対象業務と既存ツールが連携できるかも要件に入れておきましょう。

サポートとセキュリティ

会社の重要なデータをシステムで管理する以上、セキュリティ対策は必須です。高いセキュリティを優先したいときは管理がしやすいサーバー型の方が向いています。アカウントの発行や利用履歴などを確認できるツールを選ぶと良いでしょう。

ツールを提供しているベンダーのサポート体制も重要です。ツールによっては、導入研修から導入後の運用までサポートしてくれるものもあります。他社のツールを活用するので万が一不具合が発生した際にサポートがないと自社でどうすることもできませんちなみにサポート費用は料金に含まれているもの(または無償)から有償まで様々ですので単純に価格だけ見るのではなく運用を見据えて確認しておくと良いでしょう。

ここからは実際にツールを紹介します。RPAの中でもシェア率が高く、導入事例が多い、初めて導入するのに適したおすすめのツールを見ていきましょう。

国内でもシェア率の高い「UiPath StudioX」

MM総研の調査でも、大企業の中でもっとも浸透率の高いツールとして紹介されているのが「UiPath StudioX」です。アメリカの大手リサーチ会社Forrester Research社によって開発され、高い技術力を誇っています。

Webブラウザとアプリの両方から利用できる使い勝手の良さ、ドラッグ&ドロップでの直感的な操作ができるシンプルさなど、初心者でも扱いやすく、利用幅も広めです。

セキュリティの高さや共有のしやすさなど、初めて導入する企業でも安心して使えるのが、「UiPath StudioX」の強みと言えるでしょう。

UiPath StudioX

NTTグループが開発「WinActor」

NTTグループが手がけた「WinActor」は、NTTTグループによるサポートの充実性が強みです。純国産ツールのため、マニュアルやサポートがすべて日本語で対応しているため、日本企業が使いやすいという利点があります。

Windowsのさまざまなアプリにも対応しています。エンジニアやプログラマーの技術介入やサーバー構築といった難しい知識を必要とせず、PCへインストールするだけで利用開始できるという簡易さも強みと言えるでしょう。

WinActor

豊富な実績を持つ「BizRobo!」

RPAテクノロジーズ株式会社が開発したツール「BizRobo!」は、導入前のヒアリングから運用後まで、手厚いサポートが魅力です。

Web上のデータ収集や処理を得意としているほか、紙書類のデジタル化や画像データからの文字抽出なども行うことができます。サーバーによる管理が楽に行えますし、コーディングなどのプログラミング知識を必要としません。

Web上の処理が得意な性質から、通販サイトの在庫管理や商品登録といった業務によく利用されています。

BizRobo!

中小企業が導入するケースにおいても、スモールスタートが可能でスタートアップがしやすい、小規模運用から始められるツールを紹介します。

シンプルな操作性が魅力「Autoブラウザ名人」

ユーザックシステム株式会社が開発した「Autoブラウザ名人」は、導入金額が比較的安く、しかし機能が充実しているのが特徴のツールです。

その名の通り、ブラウザ上で行う定型的な業務を自動化することに特化しています。ブラウザ上だけで管理ができるため、OSを問わず使いやすく、エラー対応や条件分岐も柔軟に設定できるのが強みです。

ブラウザ名人以外のAutoシリーズと連携することで、業務範囲を拡大することもできます。

Autoブラウザ名人

スモールスタート重視の「PINOKIO」

「PINOKIO」はRPAツールの中でも価格が安く、無償サポートも付属しています。初期費用が無料という点もあり、コスト面で優れたツールです。

ボタン一つでフローが作成でき、ドラッグ&ドロップの簡単操作で使いやすいUIなど、RPAを使ったことのない初心者が多くても利用しやすいのが特徴です。

像化された文字をテキスト化して再利用するOCR機能や、自動言語処理AIが標準搭載されているのも、使いやすい点と言えるでしょう。

PINOKIO

即日利用できる「BizteX cobit」

「BizteX cobit」はクラウド型であるため、サーバーの設置や初期設定が必要なく、導入費用や月額が安く抑えられるのが特徴です。

クラウド型のフットワークの軽さを生かして、申込即日から利用開始できるというのも大きな強みでしょう。2018年度グッドデザイン賞を受賞した優秀なUIも特徴で、医療福祉から不動産など、多数の業界での導入実績があります。

株式会社BizteXが発行するライセンスさえあれば、アカウントの発行数、ロボットの作成数は無制限であるため、大規模な会社であっても導入しやすいのも強みと言えるでしょう。

BizteX cobit

労働人口の減少や働き方改革といった労働環境の変化を背景に、RPAを導入する企業は大企業に限らず中堅企業にも広がりつつあります。

RPAを導入することで定型業務を自動化することができ、業務効率化やヒューマンエラーの減少、コア業務へのリソースの集中など、会社の成長のために必要な要素に注力することができるでしょう。

しかしながら、RPAも万能というわけではありません。ITならではの問題や業務の向き不向きなど、ツールによって違いがあります。また、RPAは簡単に操作できるものではありますが「何も知らなくてもOK」という万能ツールではありません。システムのため管理責任者は置かないと野良化してしまうリスクもありますし、一定のプログラム知識がある担当者の存在は必要です。社内に精通した人材がいないということであればサポートが充実しているベンダーや一緒に体制を整えてくれるパートナーと相談しながらすすめていくと良いでしょう。

<関連するお勧め記事>

RPAのおすすめツール6選。導入前に知っておくべきポイントも解説

RPAの導入には、自動化業務の切り分けや設定の難しさなど様々な課題があります。そこで、アウトソーシング30年/1000社の実績と高い専門性を持つFOCが、失敗しないRPA導入方法を詳しく解説。FOCは最適なRPAの業務フローを構築をサポートします。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

パプリカ

外資系総合商社と総合マーケティング支援会社にて法人向け営業職を経験。 世の中にあふれる情報をかんたんにわかりやすく、一人ひとりに合ったかたちで伝えることをミッションに活動中。

関連シリーズはありません

関連記事を見る

関連記事はありません

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE