津久井 基喜

元FOC社員。主にマーケティング担当と営業推進を担当。企業の事業を推進するうえで基盤となる管理部門の方々の価値を高めるための情報発信、提案を行いたいと日々考えている。

MENU

令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成 10 年法律第 25 号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ、2022年(令和4年)1月1日より施行されます。

個人事業主を含む全ての企業の経理担当者は今回の改正について正確に理解しておく必要があります。

本記事では、電子帳簿保存法がそもそもどういう法律か、今回の改正のポイント、そして経理担当者として今から備えておくべきことについて整理しました。

この記事の目次

電子帳簿保存法は1998年に制定された法律です。各税法上、原則的には紙の保存を義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たす場合に電磁的に保存することを認め、且つ、電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

電子帳簿保存法が制定された当初は適用要件が非常に厳しかったものの、ペーパーレス化や政府主導によるDX推進などから、見直しが行われ、条件も緩和されてきています。

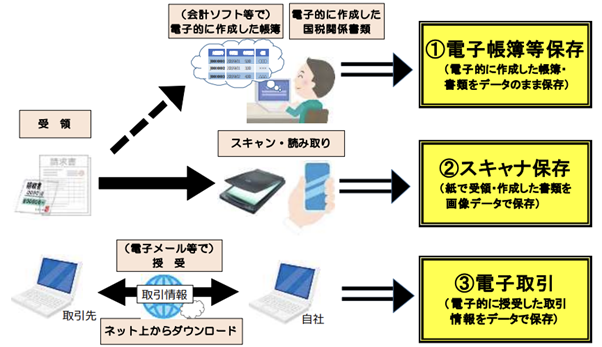

電子帳簿保存法上、保存の区分について3つに分けられています。

区分①電子帳簿等保存:電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存

区分②スキャナ保存:紙で受領、作成した書類を画像データで保存

区分③電子取引:電子的に授受した取引情報をデータで保存

各区分ごとに、改正される内容が異なることも注意したいポイントです。

引用元:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」

企業規模の大小にかかわらず、個人事業主とすべての法人が対象です。ただし、すべて紙書類での取引を行っており、電子データはひとつもないという企業は対象外です。

国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」

電子帳簿保存法は、より多くの企業が電子データ保存に取り組みやすくなることを期待し、幾度と改正を繰り返しています。今回の改正では負担が軽減される点もあれば、厳しくなる点もあり、ここでは両方のポイントをいくつかご紹介していきます。自社にとって対応が必要な部分があるか、ある場合は運用フローの見直しをしっかり考えながらチェックしていきましょう。

現行制度では電子帳簿保存法の適用に際して、開始する3ヶ月前までに税務署に申請、承認を得る必要がありました。今回の改正では事前申請と承認は不要となります。これは、事業者側の事務負担軽減を目的としています。時間の面からも、労力の面からも大きなメリットと言えます。

日付や金額のほか、勘定科目など書類の種類に応じた項目や条件で検索できるようにする必要がありましたが、今回の改正で、取引年月日、取引金額、取引先の3項目のみに限定されました。

対応方法としては、ファイル名に日付、金額、取引先を含めて保存しておく、索引簿を作成してファイルと関連付け検索可能にする、検索要件に対応したシステムを利用するなどの方法があります。

また、基準期間(※)の売上が 1,000 万円以下の小規模な事業者においては、税務職員の求めに応じることができれば、検索要件の全てが不要となりました。

※基準期間とは、個人事業者については電子取引が行われた日の属する年の前々年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、法人については電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度。

これまでは書類をスキャナで読み取る際には、受領者が署名し、署名3日以内にタイムスタンプを付与した電子データを経理に申請することが必要でした。改正後は署名が不要となり、タイムスタンプの付与期間が最長2ヶ月に延長されます。また、書類の発行者がタイムスタンプを付与した場合、受領者側でタイムスタンプの対応が不要となります。

また、子データの修正や削除などの履歴が追えるシステムを使う場合はタイムスタンプの付与そのものが不要になります。

※2 タイムスタンプ…付与した時間に電子データが実在していて、それ以降改ざんがされていないことを証明するための技術。国税庁によって認められている第三者のタイムスタンプサービスを利用する必要がある

日本データ通信協会「認定事業者一覧」

国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」

電子データで受領した請求書等は、そのまま保存か紙に出力するかを企業側で自由に選ぶことができました。しかし今回の改正により、電子データできた書類を紙に出力しての保存措置は廃止となります。そのため電子データで受領したものはそのまま電子データで保存することを求められています。

これまで企業側の都合で、電子データで受領しても印刷して紙と一緒に保存し一元管理を行っていた場合はこの運用ができなくなります。もし、このような運用をしている場合には、どのように管理していくかを早急に社内で確認する必要があります。

電子保存した書類について、隠蔽や改ざんなどの不正行為があった場合、通常の重加算税の額さらに当該申告漏れに対する税額の10%相当の金額が加算されることになります。

国税庁:「電子帳簿保存法が改正されました」

改正のポイントをお伝えしましたが、これより私たちにどのようなメリットがあるのでしょうか。

なんといっても、紙という「物」に縛られずデジタル化を加速していけることが一番ではないでしょうか。紙があることによって経理部門のデジタル化や働き方の多様化が進まない大きな要因でした。

この改正で、経理担当者の業務や働き方について選択肢が増えるということは優秀な人材の採用や離職率の低下に寄与する可能性も出てくることでしょう。

従来は紙で保存している書類が多く、経理業務はテレワークの対応が難しいとされてきました。しかし業務に関連する書類のデータ化が進めば、「出社しないと業務ができない」という悩みから解放されます。セキュアな環境で書類を確認し、システムを活用できれば経理部門のテレワークも推進することが可能です。

電子データで受領した書類を紙に出力する必要がなくなるため、印刷に関わる費用全般が削減できます。付随して、書類保管のためのファイリング用品、ストレージ、管理する人件費なども削減が見込めます。

紙の書類はいくらルールを明文化し、整理し、仕分けして保存していたとしても、いざ確認するとなった際、探し出すのはなかなか大変なものです。前段のルール制定や運用維持、マニュアル作成から、実際に探す時間なども考えると相当な維持コストがかかっています。

その点、電子データで保存していれば紙を探すよりも簡単に検索ができるので時短につながり、無駄な時間がかからず業務が遂行できるようになります。

まずは今回の改正ポイントを受けて、自社ですぐに対応すべき点があるかを確認しましょう。

システムを利用している場合、改正電子帳簿法に対応しているか、対応のアップデート予定があるか等を確認しておきましょう。

新たに対応しているシステムを探す場合、JIIMA認証(※3)が参考になります。「電子取引ソフト法的要件認証」を受けているシステムは電子取引に係る保存要件を満たしています。

国税庁「JIIMA認証情報リスト」

※3 JIIMA認証…公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIMMA)による認証制度。

システムを検討する際には、タイムスタンプの付与、もしくは代替手段(修正や削除履歴が残るもの)に対応していること、日付、金額、取引先の3つの項目で検索が可能なことという電子データの保存要件を満たすことは大前提ですが、自社のシステムとの連携が可能かどうかという点もしっかり確認しておく必要があります。

複数のシステムとの連携が必要な場合、関連する部門も多く経理担当者だけでは検討が難しい場合があるでしょう。その場合は自社の情シス部門の担当者、いない場合はITのコンサルやサービス提供社に相談することも一つの方法です。

単にシステムを導入すれば良いというわけではなく、当然社内のワークフローの見直しも必要です。施行直前に慌ててフローを見直すのではなく今から考えておきましょう。

その際には管理者だけでなく現場の担当者の声も拾い上げること、また電子データを保管するシステム面を情シス担当者と確認する、なども気をつけましょう。

書類を受領した際に電子データと紙、それぞれの場合についてシミュレーションして実行しながら効率の良い運用方法を見つけていきましょう。

FOC経理アウトソーシングは、経理に関連した業務全般の問題、課題を把握・整理したうえで、最適な業務運用をご提案、実行いたします。また庶務業務、給与計算業務も含めたトータルサービスもご提供しております。この効果として経理担当者は、本来やるべき業務に集中することができます。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

津久井 基喜

元FOC社員。主にマーケティング担当と営業推進を担当。企業の事業を推進するうえで基盤となる管理部門の方々の価値を高めるための情報発信、提案を行いたいと日々考えている。

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE