くもと編集

マーケター兼編集者

FOC 当コンテンツの編集者。

宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。

「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

MENU

2015年12月は人事担当者にとって、例年以上に忙しい月になるかもしれません。

年末調整があるうえに、2016年1月からスタートするマイナンバーへの準備、そして、ストレスチェックの義務化も2015年12月にスタートします。(12月本決算の企業はもっと大変!)

ストレスチェック自体は、実質健康診断と同時に行えばそれほど負担ではないため、“受けさせる”ことへのハードルは低いといえますが、従業員からうつ病などの精神疾患であることが申告されれば、その後の対応は色々と大変である可能性があります。また、申告がないとしても努力義務として、職場環境の自発的な改善は今以上にしっかりやらないといけなくなるでしょう。

厚生労働省のサイトから一部抜粋しますと、「平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、新たに設けられた制度で労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレス度チェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)」のことで、平成27年12月1日から施行されます。

これは数年前からのメンタルヘルス対策(心の健康の保持増進)から一歩踏み込んだ制度で、労働者の心理的な負担軽減やうつ病などの早期発見、職場改善を善管注意義務としていたところを、2015年から義務化されるというわけです。

主なポイントは以下になります。

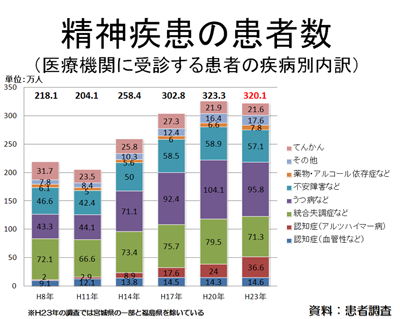

引用:厚生労働省サイト「精神疾患のデータ」ページより

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/data.html

そもそも、国内のうつ病を始めとする精神疾患の患者数はどのような状況なのでしょうか。厚生労働省の資料を見ますと、年々増加傾向だということがわかります。

特に不安障害や総合失調症の増加傾向よりもうつ病の増加が顕著です。平成11年には44.1万人だったところ、平成14年には一気に71.1万人まで増加、その後は100万人近辺まで増加しています。

驚くほどの増加で、景気低迷やいわゆるブラック企業の問題などがすぐに想像できますが、これは2000年始めに製薬会社がCMなどでうつ病の認知プロモーションを大々的に行った結果、うつ病が国民に広く認知され、病院に行く人が多くなった、もしくはうつ病と診断されることが多くなったことが理由のひとつでしょう。

広告流布での作為的な部分もありますが、潜在的だったものが顕在化したとも言え、今まで辛い思いをしていた従業員にとっては、社会的に認知された点で良い傾向だったのではないでしょうか。

とは言っても、企業の人事担当者として不安なのが、「本当に効果があるのか」「職場環境の整備をどうしたらよいのか」という点ではないでしょうか。

(一応、厚生労働省は『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』というものを用意しています。)

さらに、そもそもうつ病などの精神疾患と診断された従業員が会社にきちんと申告するのか、精神科医や産業医との面談・治療を実際に行うのかという点も気になるでしょう。

効果があるか否か、という点では一定の効果はある予測されます。従業員自体が自分の状況に気づくという点と職場環境に何らかの問題があることに気づける点では効果が見込めます。

しかしながら、職場環境の整備の手段というと、企業文化や規則、成長度などによって全く違ったものになるため、一概に「これが正解」とは言えず、結局のところ、人事担当者ができる範囲というよりは会社全体の問題として取り組む必要があり、それを率先して行うかは経営者の掌次第です。

従業員がきちんと申告するか、治療を行うかという点では、現状の仕事への取り組み方によっても違ってきます。

ひとつの例として、以下のような状況はわりと多いのではないでしょうか。

風邪にかかっている社員がいたとします。

健康管理上、会社を休むべきですが、実際は、「自分がいないと仕事が滞るので出勤しないと」「風邪ぐらいで休んだら、まわりの人に何て思われるかわからない。頑張って出勤しよう」「上司が倒れるレベルでない限り病気じゃないという」という様々な理由で、休めない社員(もしくは気合いで休まない社員)がいる。

怪我をして入院したなど、はっきりとわかる状況であれば休むことができますが、精神疾患に対して何らかの偏見があるなかで、うつ病のような症状が見えにくい病気は、本人に自覚症状があっても休みにくいのが日本企業の“あるある”です。そのうえ、自ら病気であることを会社に申告するというのは、「仕事がなくなる」「解雇される」という恐怖心から、かなりハードルが高いといえます。

また、精神疾患であることがわかれば、「良くなりたい」と思うのは普通の感情であるため、治療に行く人は少なからずいると予測できますが、会社を休まないと通院できない、良くなったと勝手に思い、通院や薬の投与をやめてしまう人は少なからず出てくるため、この辺りのケアは必要になってくるかと思います。

※参考までに2003年頃の世界保健機構が行った調査で、医療機関に相談しない人は66%、という結果もあるようです。

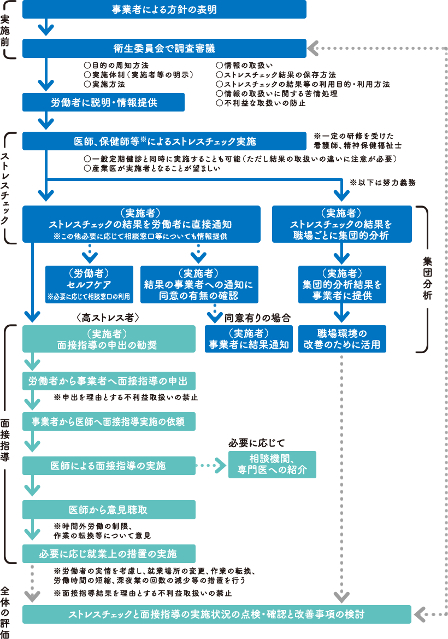

引用:厚生労働省サイト「制度の概要」より

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/

うつ病などは薬で治療できます。しかし、そのうつ病を引き起こす何かしらのきっかけが職場環境にあるのならば、会社や仕事仲間のフォロー、環境の改善がなければ、なかなか良くならない可能性はあります。

企業としてきちんと対応するにしても、原則、当事者から申告がないと対策がとれません。申告があっても、“最大限の努力”をもって、環境をどう変えるか、体制や組織、規則をどう変えるか、また、個別だけではなく職場ごとの集団分析があり、努力義務として職場環境改善に活用できますが、柔軟に対応することは実際問題かなりの難度です。

しかも・・・環境を改善するのは体制や規則だけではありません。

「同じ仕事をしているほかの社員は健康なのに、何故あの社員だけ病気になるんだ」

こう考える職場の上司や同僚がいるかもしれません。

一緒に働く仲間の意識を変えていくのはさらに難度が高いのです。

ストレスチェック自体は急に出てきた話ではありません。数年前のメンタルヘルスの時点から、企業に改善の手段として推奨されてきたことです。

当時は、EAPなどの仕組みをどう組み込むか色々検討した企業は数多くありましたが、仕組みだけ導入しても実際効果があるのか、費用のわりに効果が見えづらいなどの理由から導入まで進んだのはごく少数でした。

そして2015年12月から義務化されるとはいえ、現状は当時とあまり変わっておらず、今回においても「始まってからどうなるか様子見したい」「申告があったらその時考えたい」という企業が多いかもしれません。

義務化直後は申告がない限り、“消極的改善”でも良いかもしれませんが、数年後もそのような姿勢でいられるかはわかりません。

ストレスチェック制度から派生する職場環境の整備は、企業の信用度や採用における候補者の入社理由になってくるかもしれませんし、また、心身ともに健康であるべきという認識が従業員自体に広がれば、「様子見」していることが、不満、しいては退職というような人材流出のリスクにもなります。

今はストレスチェック制度や効果に疑問があるかもしれません。企業の新しい義務の追加ととらえてしまうと、大変な負担に感じてしまいます。

しかし、ポジティブにとらえれば、この制度は従業員の働き方や意識に変化を与える可能性があり、企業においても、働きやすい環境整備をするタイミングにもなりえます。

ストレスチェックは、うつ病を始めとした精神疾患をあぶり出す制度と考えてしまうのは間違いです。あくまでも健康診断同様のセルフケアの啓発、職場環境の改善の促進を意図としています。義務化だから仕組みだけを取り入れるのではなく、働きやすい環境整備のため積極的に活用することが結果として、従業員の定着度向上、業績の向上につながるのです。

人事アウトソーシングサービスは、給与計算、年末調整、社会保険業務や給与明細作成、その他業務支援等、解決したい課題に合わせて業務の範囲・種類をお選びいただけるフルスコープ型のサービスです。担当者に寄り添い、人事担当者の業務削減を考えて設計しています。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

くもと編集

マーケター兼編集者

FOC 当コンテンツの編集者。

宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。

「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE