くもと編集

マーケター兼編集者

FOC 当コンテンツの編集者。

宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。

「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

MENU

以前にもシェアードサービスセンターのメリット、デメリットについて解説しました。

シェアードサービスセンターの役割とは,

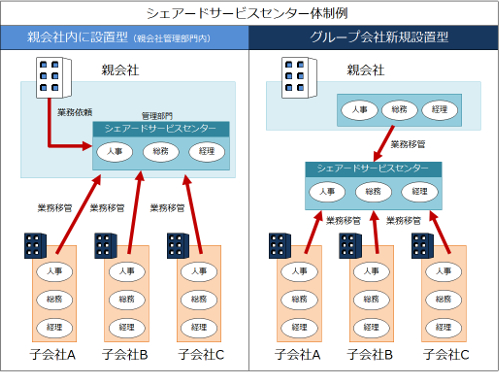

親会社の立場でいえば、各グループの共通業務を集約し、コスト削減や効率化を図ること。シェアード会社の立場でいえば、各グループ会社からの依頼をまとめて処理を行うこと。

ただシェアードサービスセンターには、グループ外からの案件も受注する、いわゆる外販も求められるような場合もあります。

シェアードサービスセンターが親会社の部門内に設置されてあれば、外販はほぼ考えられませんが、問題は別会社として設立している場合です。シェアードサービスセンターも少なからず業績アップを期待されると、徐々に双方の「役割への考え方」にギャップができ始めます。

この記事の目次

シェアードサービスセンター検討のよくあるきっかけは、M&Aや分社化でグループ会社が多くなり、「各社にある管理部門の業務が重複し無駄があるのでは」と気づくタイミングです。これは弊社の過去のお問合せからみると、業績の善し悪し関わらず検討されるようです。

シェアードサービスセンターは、各社の共通する事務業務を集約し、コア業務に専念しつつ、同時にコスト削減や効率化を図りたいというのが狙いですが、これを実現するには相当な困難を伴い、途中で頓挫することもあるのです。

主な理由は以下になります。

特にM&Aを頻繁に行っているような企業は、最も頭が痛い理由です。会計、販売管理、人事、給与を始めとした業務の処理や管理ルールは、各社の規模、サービス、商習慣によって違います。同時にそれにあったシステムを導入しているはずです。これら条件を無視して、親会社のルールを適用させたり、使用するERPのような大規模システムに統合するというのは実運用面で現実的ではありません。実際の業務の流れとシステム、どう折合いをつけるかかなり難しいテーマです。

シェアードサービスセンターを設置するということは、新たに人を採用するというより、各社の実務担当者をセンターに異動、転籍(もしくは出向)させることになります。

ただし、各社から担当者全員を転籍させるのでは人件費削減はできませんし(転籍元の会社の人件費は削減しますが)、評価・報酬も変わる可能性があるので転籍を拒否される可能性もあります。

スタート時から少ない人数で各社の処理を行うとなると、先述しているルールやシステム統合が必須です。別々の運用ルールやシステムを並列で使用するとなると、やはりその並列分の人員は必要になるか、トレーニングして慣れるまで相当負担がかかります。

ルールもシステムも各社のやり方に合わせ、かつ人も単純に転籍させただけならば、業務コストは単純に同額ですが、シェアードサービスセンターは別会社なので、そのマージンが上乗せさる分、高くなる可能性があります。

また、グループ内の業務を請負う性質上、価格面での競争(サービス面も)にさらされないため、いつの間にか高コスト体制になってしまう可能性もあります。実際にシェアードサービスセンターをグループに持っている企業からのご相談で、請求額が高いという不満を聞いたことがあります。

シェアードサービスセンターに異動や転籍になると、今までのキャリア形成とは違ったものになります。

まず、グループからの依頼範囲での請負になるため、サービスの広がりもほとんどなく、異動がなくなる。また組織もフラットになりやすく昇進もしにくい。依頼業務を適正に処理することが重要なのでプラス評価がしにくい。グループ会社に「特別価格」で業務を行うため報酬が低く設定されてしまう。

などの理由から、社内でどうステップアップするかを明示しにくく、結果、モチベーション維持をどこに設定するか難しくなるのです。

以上のように、シェアードサービスセンターは、グループ会社の業務を集約する会社と簡単に考えてしまうと、様々な問題にぶつかり、解決もできなくなってしまいます。

シェアードサービスセンターは、設立当初はともかく、グループ会社のコストセンターとして機能し続けていると、会社としての発展性がなくなるため、いずれ外販を考えるようになります。また、親会社からも、グループ会社からの依頼上限が見えてくると、「事業拡大」を指示するようになります。

しかしながら、シェアードサービスセンターがグループでの実績を活かし、外販を行うことができるかというと、実際は相当難しいです。

何故なら・・・

以上のように、アウトソーシングを専門で行っている企業に比べ、様々な点で外販するノウハウがないため、なかなか受注に結び付かないのです。

また、外販することでグループ会社の業務がおろそかになることを懸念され、親会社からは「グループ内の業務だけをやっていればいい」と、片方では業績を伸ばせと言われつつ、片方では外販に批判的なことを言われるという状況に陥ることもあるのです。

特にこれは、外販を目論むタイミングと、外販が順調に進み、比率が5割を超えたあたりから指摘が入りがちです。

では、最初から外販を想定して組織を形成できるかというと、これも無理な話です。人的にもインフラ的にもグループ内の調整でほぼ稼働を取られるため外販のスキームを形成するのは無理です。外販用に営業を設置しても、問合せもなく、テレアポしても効果がでなくて、結局元に戻るようなことは多々あります。

外販を考える場合、アウトソーサーとの合弁会社を作るという方法もあります。当然、アウトソーサーのノウハウを活かした組織や効率化を図りたい、投資リスクを抑えたいと思うかもしれませんが、これも相当練らないと難しいのです。

なぜならサービスについての姿勢が違うというのと、アウトソーサーも厳格に収支計画を行います。合弁会社が黒字になる、成長する見込みがない限りありえませんし、そもそもシェアードサービスセンター自体が先述しているとおり、グループ会社の業務をまとめて処理することが大前提のため、グループ会社のどこかが調子が悪くなれば、処理件数も少なくなるため、当然、売上も連動して下がります。それを補てんするために外販しようとしても、なかなか結果が出ないというジレンマに陥ります。

ここまで相当ネガティブな意見を述べてきましたが、シェアードサービスセンターのあるべき姿はどのようなものか、理想を説明します。

これは親会社が、究極のコストセンターになるべく、シェアードサービスをきちんと管理し、100%グループ内の業務を完遂することを目的と提示するべきです。そのためにシェアードサービスへはコスト削減方法、効率化をどうすべきを考えさせるのです。単純に業務の受け皿(受動的ではなく)、能動的に実現する手段を絶えず管理するのです。(その中には、ルールやシステムはどうすべきかなどの判断も含まれます)

シェアードサービスは営業をしなくても仕事がふってくるため、改善やコスト削減については後回しをしがちです。きちんと活性化するためには親会社の管理がシェアードサービスを成功させる重要なポイントなのです。

最後に・・・グループ各社が、シェアードサービスセンターの変革を待たずに、価格やサービス品質が良い外部のアウトソーサーへの変更を断行してしまうと、シェアードサービスセンターの意義が薄れ、「何のためのシェアードなんだ」というように本末転倒になってしまいますので気をつけてください。

FOCでは、30年・1,000社にご提供し続けている経理・人事・総務をはじめとした間接・事務業務に対してアウトソーシングのほか、RPA、AI、クラウドシステムを組合わせてサービス提供いたします。

こんな課題を解決します

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

くもと編集

マーケター兼編集者

FOC 当コンテンツの編集者。

宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。

「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE