くもと編集

マーケター兼編集者

FOC 当コンテンツの編集者。

宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。

「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

MENU

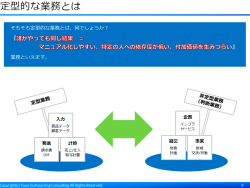

企業において業務の一部をアウトソーシングするときの目的は何でしょうか?

コスト削減や人材不足によるリソースの補填、または業務の効率化や外部のリソースを活用した経営戦略のスピードアップ化など多岐にわたります。

アウトソーシングの目的はさまざまですが、会社にリソースがないからアウトソースするといったように“なんとなく”決めてしまった会社も中にはあります。一体その会社はアウトソーシングによって何を改善しようとしているのでしょうか。その改善対象とする指標はなんでしょうか。

今回は、アウトソーシングによって会社の何を改善できるかを詳しく見ていきます。

まずはメリットを理解しておきましょう。よく知られているメリットとして、次の点が挙げられます。

・ 高い専門知識を有する人材の確保

・ コア業務の強化と人材の有効活用

・ 業務の可視化と標準化

・ 人件費などのコスト削減

・ 固定費の変動費化

規模別の企業を例にとり、上記のメリットについて概説します。

1. 大企業の場合

顧客データの保護が重要視され、ネットワークの管理やハッカー対策に高度な専門知識を有する人材が必要となります。多くの場合、社内だけでは不十分なので、社外のネットワーク専門家の活用を図っています。運用者は自社で雇用し、ITコンサルや大手Sierといった外部企業と連携することが多いようです。

多角的なビジネス展開をした結果、一部不採算となっているケースもあります。「集中と選択」という考えに従い、不採算ビジネスから撤退するケースもありますが、伸びシロがあればノンコア業務をアウトソーシングで徹底的に効率化、コスト削減を進め、コア業務に人材を集中させるといった人材の有効活用やコア業務の強化を行いビジネスの再設計をします。

ビジネスをサポートする業務プロセスも属人化しブラックボックスとなっているケースが多く、業務プロセスの可視化や標準化を行い、それをアウトソーシングすることにより、業務全体の効率化とコスト削減が図られています。

フロント以外の人員増、費用構造の固定費用化といった問題を抱えている企業も多くなっています。厳しいビジネス環境が続く現在、業務やシステムインフラのダブりを削減し、人件費やシステム関連費のコスト削減が不可欠です。アウトソーシングを通じ、売上の増減に比例した固定費の変動費化も図られています。

2. 中小企業の場合

大企業と比べて、中小企業では人材の確保が厳しいと言われています。業務上、様々な遵法義務が発生していますが、それらの法的要件に精通した人材を雇用することは、極めて困難です。社外の高い専門性を有した人材の活用が図られています。

3. スタートアップ企業

新規のアイデアを実現する上で必要となる高い専門知識を有した人材の確保をネットを通じて行うことが多いようです。一般業務や、オフィス設備やシステムインフラに関わるサービスはすべてアウトソースを利用し、固定費の削減が図られています。

国際競争や国内での消費の低迷など、企業を取り巻く環境はますます厳しさを増しています。企業は生き残りをかけ、経営資源の効率的な活用や環境変化に迅速に対応できる組織体制の実現を図っています。

では、企業はなぜ自社内ではなく外部にその業務を委託するのでしょうか。よく言われるのは次の2つです。

・自社内に専門性を持つ人材がいない(ノウハウがない)ため外部のリソースを活用したい

・ 業務に多くのコスト・工数がかかっているため費用を削減したい

たしかに上記の解決策にアウトソーシングは合致しているのですが、そこからより一歩踏み込まないとかえって“本来”の目的を達成できないかもしれません。

顧客の満足度を高める為に必要なノウハウは自社内に持つべきと考えますが、たとえば会計や税務といった専門知識を有する人材を社内に確保しておく必要がどれほどあるでしょうか?重要なのは、“本来”の目的達成のためにかける費用(投資)と見込める効果のバランスをきちんと勘案すべきなのです。

また、業務プロセスが属人化しブラックボックスになっているといって、十分な分析、標準化も無しにアウトソーシングを行おうとしても失敗するだけです。

実は、確固たる目的があってアウトソーシングを推進できる企業は少ない、もしくは一部の人が目論むだけで関係者に共有しないケースがわりと多いのです。

「戦略的アウトソーシング」という言葉がありました。これは経営戦略にもとづいて、アウトソーシングを戦略レベルで活用することを示した言葉なのですが、結局は「局地的な」アウトソーシングに留まることが多く、いつの間にか使われなくなってしまいました。

アウトソーシング業者のサービス自体も多いに問題があるのですが、依頼主が“本来”の目的を理解しないまま、「人がいないから」「なんとなく間接費を削減したいから」といった近視眼的な発想でアウトソーシングを導入してしまうことも原因なのです。

アウトソーシングが失敗する原因をもう少し掘り下げます。例として、いくつか挙げてみます。

・丸投げした結果、プロセスの効率化も進まず、かえってコスト増となった。

・ 外部業務委託先との連絡事務が増加し、かえって業務が混乱した。

・ アウトソーシングの対象となる業務プロセスを担当しているスタッフに対する処遇を曖昧にしたまま、アウトソーシングの計画をすすめようとしたが、反発を買いうまくいかなかった。

・ 売上の見積もりが甘く、アウトソーシングにかかる費用の方が高くついた。

要するに、どの分野がどのように変わるか、変える為にはどのような努力や作業が必要となるか、改善する指標が曖昧の上に、対象となるプロセスを担当している社員の待遇など、十分な議論や分析が不足していることが起因しています。

冒頭で述べたように、「会社にリソースがないから、なんとなくアウトソーシングした」は、アウトソーシングしたとしても思ったほど効果が見込めない可能性があるということなのです。

アウトソーシングを成功する為には指標が必要です。その作り方ですが、次の手順となります。

・現状のプロセス(As-Is)の分析

→その業務に何時間かかっているのか?時給計算で人件費はいくらか?その業務はどれだけの売上を出しているのか?

・将来のあるべきプロセス(To-Be)の分析と策定

→人件費または売上をどれくらいの数値にすればペイするか?それを実現するにはどうすればいいか?

・どの分野がどのように変わるかギャップ分析

現状のプロセスが属人化しブラックボックスとなっているケースが多く、上記の作業は決した簡単な作業ではありません。しかし、こうした「As-IsとTo-Beのギャップ分析」を行わず、指標も曖昧のまますることは、アウトソーシングの失敗につながります。時間と費用が無為に費やされただけに止まらず、社員に対する処遇、プロセス変更に伴う教育実習の立案がなければ、社員の反発や経営に対する不信感はかえって醸し出される原因となります。

収益性の向上を図る上で、アウトソーシングの活用は経営戦略上、極めて重要です。そのアウトソーシングを成功させるには、As-IsとTo-Beのギャップ分析を実行し、明確な指標づくりが不可欠です。プロジェクトを進めるうえでも、経営者から「何をどれだけ改善しようとしているのか?」と質問されても明確に答えられるようにしておきましょう。そのためには本来の目的を理解し、アウトソーシング業者も含めてプロジェクト全員に共有浸透させることが重要です。

検討の第一歩として、簡単な資料をご用意しております。

是非、ご一読ください!

『アウトソーシングの基礎知識』

・FOC独自のアンケートから見た他社の考え

・アウトソーシングに向かない業務、できない業務

庶務業務は、オフィスにおけるあらゆる業務が該当し、備品の管理、郵送物の受け取り、受付対応など、その仕事内容は多岐にわたっています。それゆえに属人的になりやすく効率化する事が難しい業務とも言えます。FOCがそういった煩雑な業務を整理し、一括でサービスをご提供します。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

くもと編集

マーケター兼編集者

FOC 当コンテンツの編集者。

宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。

「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE