ドラッカーは、企業の目的は何か、そして、顧客にとっての価値は何かを考え続けることを、自分自身と経営者に求めてきました。その結果、トップマネジメント以外のすべての業務は、アウトソースできる、と分析したのです。

そして、企業の目的は顧客の創造であり、そのために、マネジメントにおいて取り組むべき最重要の2つは、マーケティングとイノベーションである、というドラッカー最大の発見に至ります。

■マネジメントの役割

ドラッカーは、マネジメントにおける第一の仕事は、組織の官僚主義という病を予防し、悪化を防ぎ、できれば治すことであると強調しています。

一般に官僚主義と呼ばれているものは、自分たちが目的であり、組織は手段であると錯覚したマネジメントのことである。これは、マネジメント、特に市場の試練にさらされていないマネジメントがかかりやすい病である。

ドラッカー『マネジメント(上)』(名著集13,ダイヤモンド社,2008年)p.42 |

官僚主義が自分たちを目的としているのなら、本来的なマネジメントは、何を目的とすべきでしょうか。

それは、組織の内部ではなく、「外の世界への貢献」です。この外の世界への貢献は、理解されにくく、徹底がされにくいため、すぐに忘れられてしまいます。

ドラッカーは、多面的な視点で、この「外の世界への貢献」の重要性と、外の世界に貢献するための「マネジメントの役割」を、経営者や読者に伝えてきました。

マネジメントには、自らの組織をして社会に貢献させるうえで三つの役割がある。(略)

(1) 自らの組織に特有の目的とミッションを果たす。

(2) 仕事を生産的なものとし、働く人たちに成果をあげさせる。

(3) 自らが社会に与えるインパクトを処理するとともに、社会的な貢献を行う。

ドラッカー『マネジメント(上)』(名著集13,ダイヤモンド社,2008年)p.43 |

例えば、企業は、従業員に仕事を与え、株主に配当するために存在するのではなく、消費者に財とサービスを提供するために存在する、というのがドラッカーの結論です(同書p.46)。

同じように、病院は、医師や看護師のためではなく治ろうとする患者のために存在し、学校は、先生のためでなく生徒のために存在します。

組織は、外の世界へ貢献するために存在するのです。

■企業の目的は顧客の創造である

企業における「外の世界への貢献」は、顧客に満足を与えることです。言いかえれば、自社の製品やサービスに満足して購入してくれる顧客を生み出すことであるといえます。

つまり、企業の目的は、顧客の創造なのです。

企業などの組織では、顧客のためではなく、社長や上司のために働いているかのような錯覚に陥りがちです。しかし、顧客こそが企業の基盤であり、顧客が雇用を生み出し、企業を存続させます。

「市場をつくるのは、神や自然や経済ではなく、企業」です(同p.73)。新しい市場の開拓とは、新しい顧客の創造、つまり、自社とは無関係であった人を、自社の顧客になってもらうという、「創造」です。

企業やそのマネジメントが、顧客を創造しようとし続ける限り、その企業は官僚主義の病に陥らず、顧客の価値に向けた成果を目指すでしょう。

■顧客を創造するために、イノベーションとマーケティングに取り組む

企業の目的は顧客の創造である。したがって、企業は二つの、ただ二つだけの企業家的な機能をもつ。それがマーケティングとイノベーションである。マーケティングとイノベーションだけが成果をもたらす。

ドラッカー『マネジメント(上)』(名著集13,ダイヤモンド社,2008年)p.74 |

顧客の創造が企業の目的であるならば、企業のマネジメントが優先して取り組むべきことは、製品の生産や、サービスの提供や、従業員の教育ではなく、マーケティングとイノベーションだと、ドラッカーは整理しました。

マーケティングとは、顧客の価値に向けて仕事をすることです。(マーケティングとアウトソーシングの関係については、また別の機会に取り上げます。)

イノベーションとは、本来、新機軸となる技術や社会的な仕組みを生み出すことです。しかし、ドラッカーは、より企業家的にイノベーションという言葉を位置づけました。

企業の第二の企業家的な機能は、イノベーションすなわち新しい満足を生み出すことである。p.79

イノベーションとは、人的資源や物的資源に対し、より大きな富を生み出す新しい能力をもたらすことである。p.82

イノベーションとは発明そのものではない。それは、技術でなく経済や社会のコンセプトである。経済的なイノベーションや社会的なイノベーション(※1)は、技術のイノベーション以上に重要である。p.81

ドラッカー『マネジメント(上)』(名著集13,ダイヤモンド社,2008年) |

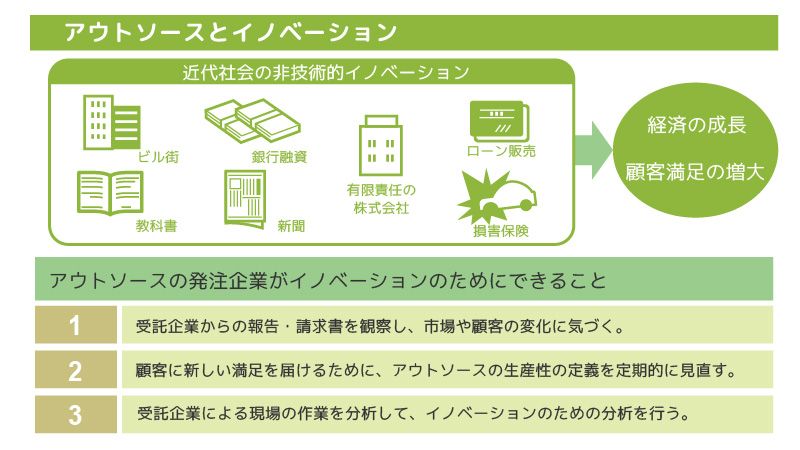

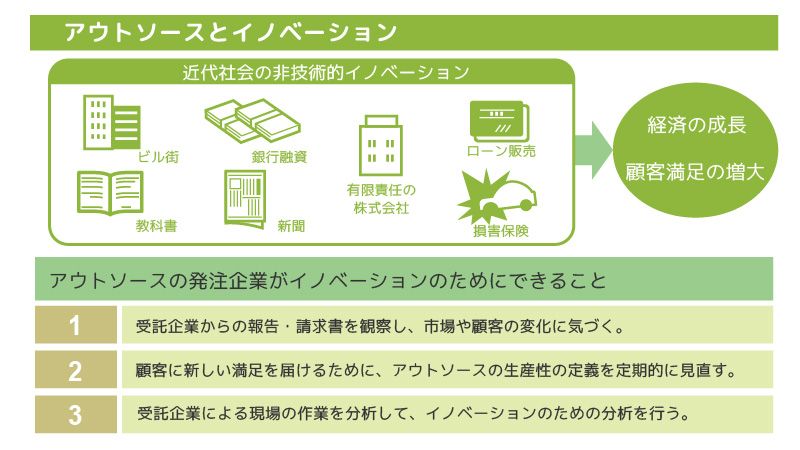

■イノベーションとアウトソーシング

ドラッカーは、イノベーションを技術に限定せず、新しい満足を生み出し、より大きな富を生み出す、社会的、経済的なものととらえました。

つまり、ドラッカーによれば、イノベーションは、天才的な発明としてではなく、組織が仕事として生み出すべきものなのです。

イノベーションは一つの職能ではなく、あらゆる事業の活動の一側面として組織すべきである。

あらゆる部門がイノベーションに責任をもち、イノベーション上の明確な目標をもつ必要がある。

販売、会計、品質管理、人事のいずれであれ、自らの担当する領域におけるイノベーションに責任を持たなければならない。

ドラッカー『マネジメント(上)』(名著集13,ダイヤモンド社,2008年)p.82 |

会計、品質管理、人事や、コンピュータシステムの管理などは、アウトソーシングの主要な対象です。しかし、ドラッカーによると、これらの業務を担当する部門も、イノベーションへ貢献し、イノベーションへの責任を持つべきだとされています。

一般的に、アウトソーシングは、ノンコア業務や、コスト部門を外注していくという発想で行われるものですから、イノベーションへの貢献は、おそらくは意識されていないでしょう。

■アウトソースの発注企業がイノベーションのためにできること

アウトソーシングの対象となる業務について、イノベーションが意識されることはあまりありません。では、アウトソースを発注する企業がイノベーションに取り組むには、どんなことができるのでしょうか。

[1] 受託企業からの報告や請求書を観察し、市場や顧客の変化に気づく。

人口構造や経営環境、顧客の満たされない欲求の変化に対応して、新しい満足を生み出すことがイノベーションです。よって、まずは変化を発見することが必要となります。

そして、その変化は、経理書類や月単位の会計業務、システム運用負荷の変化からも、発見していくことができます。

アウトソーシングでは、社内で業務を行うよりも、金額や作業量がより明確になります。この点が、イノベーションのための変化を発見する資料として有用です。

[2] 発注企業の顧客に新しい便利さや満足を届けるために、アウトソーシングの生産性の定義を定期的に見直す。

アウトソーシングでは、とかく、コスト削減のみを目指しがちです。しかし、発注企業の顧客に対して提供している価値を低下させると、競争力を失います。

例えば、発注企業が販売しているものが、製品そのものではなく、実際にはステータスを売っているのであれば、その決済・会計処理や、苦情処理も、たとえアウトソースしていたとしても、ステータスに見合う一流のものにすべきです。

そのためには、発注企業のマネジメントが、アウトソーサー(受託企業)による仕事の生産性の定義や評価基準を見直し続け、顧客の価値に向けてアウトソーサーの仕事を動かしていく必要があります。

このアウトソーサーの評価基準を見直すという組織的な仕事から、次世代のためのイノベーションが生まれるのです。

[3] 受託企業による現場の業務を観察して、イノベーションのための分析をする。

業務の改善は、現場の観察と記録から始まります。能率を高めるために、現場の作業工程を観察し、改善することは、フレデリック・テイラーの『科学的管理法』の時代からすでに行われていました。

アウトソーサー(受託企業)との相談が必要とはなりますが、自社の業務がどのように進められているかなど、アウトソーサーでの業務内容を観察し、分析することで、技術的・社会的なイノベーションを生み出すきっかけを得ることができます。

また、委託企業から、アウトソーサーにイノベーションのための提案を求めても良いでしょう(※2)。2つ例示します。

第1は、業務の改善に関する提案です。より効果的で、苦情やミスを減らすことのできる改善案があれば、採用するべきでしょう。

第2は、アウトソースで扱っている多様な資源について、より良い活用方法の提案です。例えば、書類の様式、仕事の物流で扱うモノ、顧客から預かるモノ、保守の対象となる物品、そして人材という重要な資源について、より多くの富を生み出すためのより良い活用方法について、定例的な提案を求めるべきでしょう。

アウトソーシング先の作業の現場に対してまで、イノベーションのための作業を求めることで、顧客の価値を高めるための仕事を組織として実現できます。

発明やイノベーションのコアとなるアイデアは、ぼんやりと下りてくるものではなく、明確な目的意識のあるところに出現します。

アウトソーシングはノンコア業務のコスト削減策である、といった固定的な見方にとらわれず、アウトソースしている業務から、自社にとって重要なイノベーションが生まれる可能性を意識してください。

※1 非技術的なイノベーションとして、同書p.81に、銀行融資、損害保険、有限責任の株式会社、ローン販売があげられています。同書p.83に、社会的ニーズに対応したイノベーションとして、新聞、路面電車、ビル街、教科書、電話、医薬品が例示されています。

※2 アウトソーサーが委託企業のイノベーションのためにできること、という視点では、下記のように整理できます。

[1] 委託企業に関する業務内容から、市場や顧客の変化を観察し、報告する。

[2] アウトソーシングされている業務内容について、生産性を高めるための改善を提案する。

[3] 受託している業務から、委託企業の市場や顧客の変化を読み取り、定例報告する。

[4] 受託企業を特定せず、経理やシステム運用などのテーマ毎に、技術水準や新しい仕組みなどを定例報告する。

[5] 社会のニーズに対して、アウトソーシングがどのように貢献できるか定期的に検討をし、新サービスを提供していく。

<<参考文献>>

ドラッカーとマネジメントに関する書籍を紹介します。

【入門】

(1)ピーター・F. ドラッカー著,牧野 洋 訳『ドラッカー20世紀を生きて―私の履歴書』(日本経済新聞社、2005年)

日本経済新聞の「私の履歴書」を編集したドラッカーの自伝です。

(2)上田 惇生=井坂 康志 著『ドラッカー入門 新版—未来を見通す力を手にするために』(ダイヤモンド社、2014年)

マネジメントから文明論まで、ドラッカーが信頼した経営学者で翻訳を手掛けた上田氏と、ドラッカー学会の井坂氏による解説です。

(3)中野 明 著『「超ドラッカー級」の巨人たち – カリスマ経営思想家入門』(中央公論新社、2011年)

ドラッカーを原点に、プラハラード、ミンツバーグ、コッター、ポーター、コトラー、クリステンセンの経営思想を短文で深く解説しています。

【中級】

(4)ドラッカー他『経営者に贈る5つの質問』(ダイヤモンド社,2009年)

ビジョンを探り、経営計画を立案するために役立つ5つの質問と、それぞれの専門家からの特別寄稿がおさめられています。経営計画、事業計画を検討する際に、もれの無い思考をするためのお勧めの書籍です。

(5)スチュアート クレイナー 著,嶋口 充輝 訳『マネジメントの世紀1901~2000』(東洋経済新報社、2000年)

20世紀のマネジメントの歴史を、時代と人物で区分けして、ドラッカーの言葉を引用しながら解説しています。マネジメントやコンサルティングへのニーズがどう変化し、新しい方法がどのように企業を変革していったかを把握できる書籍です。

(6)井原 久光 著『テキスト経営学―基礎から最新の理論まで[第3版]』(ミネルヴァ書房、2008年)

経営学の歴史と現在を体系付けた教科書です。ドラッカーについても、例えば「ドラッカーは、事業の目的は「最大利潤の追求」ではなく「顧客の創造」であるとし、市場創造の重要性を強調している。そして、そのために、2つの基本的機能、すなわち、マーケティングと革新(イノベーション)の重要性を説いている(p.24)」と位置づけています。また、章ごとの参考文献情報が標準的で有用です。

【上級】

ダイヤモンド社からドラッカー名著集が出版されており、15巻まであります。

・マネジメント関係 『現代の経営』(上,下)、『マネジメント』(上,中,下)

・イノベーションの方法 『イノベーションと企業家精神』

・事業戦略 『創造する経営者』

・NPOのマネジメント 『非営利組織の経営』

・社会・文明論、知識社会 『断絶の時代』、『ポスト資本主義社会』

名著集に含まれない文献としては、『ネクスト・ソサエティー』、『見えざる革命』などがあります。