くもと編集

マーケター兼編集者

FOC 当コンテンツの編集者。

宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。

「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

MENU

本記事では、企業規模別におすすめの給与計算ソフト8選を比較します。

少人数向け無料ソフトから中小企業・大企業向けの有料ソフトまで、機能性・使いやすさ・コストパフォーマンスを基準に比較しています。給与計算に特化したシンプルなものから、人事管理機能を備えたもの、さらに会計や勤怠管理と連携するERPタイプまで、目的に合わせた最適な選択肢がわかります。

クラウド型とインストール型の違いや、選ぶ際のポイントも解説。自社の規模や業務フローに最適なソフトを見つけることで、給与計算業務の効率化・ミス防止・コスト削減を実現できます。この記事を読んで自社に最適な給与計算ソフトを選定する参考にいただければと思います。

この記事の目次

給与計算ソフトとは、企業が従業員の給与計算や賞与計算、社会保険料の算出、所得税の源泉徴収など、給与に関連する業務を効率的に行うためのシステムです。手作業やExcelでの計算と比較して、計算ミスの防止や業務効率化に大きく貢献します。

給与計算業務は、基本給だけでなく各種手当、残業代、控除項目(社会保険料、所得税など)を正確に計算し、適切な給与明細を作成する必要があります。さらに年末調整や法定調書の作成、電子申告対応なども含まれる複雑な業務です。人事・労務担当者の業務負担は年々増加傾向にあり、その効率化は多くの企業の課題となっています。

給与計算ソフトを導入することで、以下のようなメリットが得られます。

近年では、労働基準法改正や働き方改革への対応に加え、テレワークの普及による勤怠管理の変化など、給与計算を取り巻く環境は大きく変化しています。

そのため、単なる計算ツールではなく、法令遵守や業務効率化を支援する戦略的なツールとして給与計算ソフトの重要性が高まっています。

給与計算ソフトには大きく分けて、インターネット経由で利用するクラウド型と、自社のサーバーやパソコンにインストールして利用するインストール型の2種類があります。

給与計算ソフトを選ぶ際、提供形態による特徴と費用構造の違いを理解することが重要です。ここではクラウド型とインストール型(買い切り型とサーバー設置型)の3つのタイプを比較します。

| 比較項目 | クラウド型(月額料金制) | インストール型(買い切り) | サーバー インストール型 |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 低い(導入費用が少額または無料の場合も) | 低い(数千円から数万円レベル) | 高い(ソフトウェア購入費+導入設定費) |

| ランニングコスト | 月額または年額の利用料が継続的に発生 | 基本買い切り(数年無償で法改正の更新あり、その後は有償の場合あり) | 年間保守料のみ(任意の場合もあり) |

| アクセス方法 | インターネット環境があればどこからでもアクセス可能 (IP制限や特定のPCからの制限も可能) | インストールした特定のPCからのみ利用可能 | インストールした特定のサーバーからのみ利用可能 |

| 法改正対応 | 提供元が自動的にアップデート | バージョンアップが必要(追加費用が発生する場合も) | バージョンアップが必要(追加費用が発生する場合も) |

| カスタマイズ性 | 一般的に限定的 | ほぼなし(基本ソフトの機能のみ) | 高い(自社要件に合わせた調整が可能) |

| セキュリティ | 提供元によるデータ保護(SLA確認が重要) | 自社内での管理(自社のセキュリティ体制に依存) | 自社内での管理(自社のセキュリティ体制に依存) |

| バックアップ | 自動バックアップが一般的 | 自社での対応が必要 |

クラウド型の給与計算ソフトは、初期投資を抑えて導入できる手軽さと、場所を選ばない利便性が特徴です。

近年はクラウドサービスの利用が加速しており、給与計算ソフトも例外ではありません。特に中小企業や新興企業では、初期コストの低さと運用の手軽さからクラウド型を選択するケースが増えています。

デメリットは、カスタマイズ性が低いため、自社の給与規程に100%合わせられない点と月額で料金が発生することです。

一方、インストール型には2種類あり、個人事業主や小規模企業向けの家電量販店などで購入できるパソコンにインストールする買い切り型ソフトと比較的大手企業向けのサーバーにインストールソフトがあります。

買い切り型ソフトは、ソフトを購入しパソコンにインストールすれば、すぐに使えます。インターネット環境がなくても使えるので金額の安さと手軽さが売りになります。

サーバー型は、自社の業務フローに合わせた細かいカスタマイズが可能で、長期利用を前提とした場合のコストメリットがあります。

また、機密性の高い給与データを自社内で管理したいというセキュリティポリシーを持つ企業や、インターネット環境に依存しない安定性を重視する企業に選ばれています。

選択の際には、企業規模や業種特性だけでなく、以下の点も考慮することが重要です。

インストール(買い切り)型のデメリットは、カスタマイズがほぼ効かないことです。特殊な業界や変則的な給与形態をしていると使えないことがあります。また、パソコン1台ごとにインストールする必要があるので複数台で使う場合は、一つのソフトで何人までインストールできるかを事前に確認しておく必要があります。

インストール(サーバ)型のデメリットは、初期設定での費用、要件定義などに工数がかかる点です。また法改正への対応、保守期間の更新費などに意外に費用かかる点です。

近年はハイブリッド型と呼ばれる、クラウドとインストール(サーバ)型の特徴を組み合わせたソリューションも登場しています。これにより、クラウドの利便性とインストール型のカスタマイズ性・安定性の両方を享受できるようになってきました。

また、クラウド型においては導入時には無料トライアル期間を設けているサービスも多いため、実際の操作感や使い勝手を確認してから選定することをおすすめします。

システム導入失敗の主な原因として「事前検証不足」が挙げられており、給与計算ソフト選定においても実際の業務フローでの検証は重要です。

給与計算ソフトを選ぶ際には、自社の規模やニーズに合わせて適切な機能を持つタイプを選択することが重要です。

給与計算ソフトは大きく分けて「給与計算特化タイプ」「人事給与タイプ」「ERPタイプ」の3種類に分類できます。それぞれのタイプによって機能や特徴が異なるため、自社に最適なソフトを選ぶためにはこれらの違いを理解しておく必要があります。

| タイプ | 主な機能 | 向いている企業規模 | 価格帯 |

|---|---|---|---|

| 給与計算特化タイプ | 給与計算、年末調整、社会保険手続き | 個人事業主、小規模企業(〜20名程度) | 無料〜月額数千円/ユーザー |

| 人事給与タイプ | 給与計算に加え、人事管理、勤怠管理、評価制度 | 中小企業(20〜300名程度) | 月額5,000円〜3万円/ユーザー |

| ERPタイプ | 給与・人事に加え、会計、販売管理等の統合管理 | 中堅〜大企業(100名以上) | 導入費数百万円〜、月額3万円以上/ユーザー |

給与計算特化タイプは、その名の通り、給与計算業務に特化したソフトです。主に個人事業主や小規模企業向けに設計されており、シンプルな機能と使いやすいインターフェースが特徴です。

インストール(買い切り)型やクラウド型に多いタイプです。

給与計算特化タイプのソフトには、以下のような機能が含まれています。

小規模な事業者にとって必要十分な機能を低コストで提供している点が大きな利点です。中小企業のクラウドサービス導入率は年々上昇しており、特に給与計算分野では導入コストの低さが重視される傾向にあります。

給与計算特化タイプのメリット・デメリットは以下になります。

メリット▼

デメリット▼

人事給与タイプは、給与計算機能に加えて人事管理機能を統合したソフトです。中小企業から中堅企業に適しており、人事・労務業務を包括的に管理したいニーズに応えます。

クラウド型に多いタイプです。

給与計算特化タイプの全機能に加え、以下のような人事管理機能が含まれています。

近年ではテレワークへの対応として、リモートワーク環境下での勤怠管理や評価制度の運用をサポートする機能も充実しています。

人事給与タイプのメリット・デメリットは以下になります。

メリット▼

デメリット▼

人事データと給与データを連携させることで、異動や昇給時のデータ更新を効率化できる点が大きな特徴です。人材情報の一元管理による業務効率化は人手不足になりがちな中小企業の課題解決に大きく貢献します。

ERPタイプは、Enterprise Resource Planning(企業資源計画)の略で、企業の経営資源を統合的に管理するソフトウェアです。給与計算や人事管理に加え、財務会計、販売管理、在庫管理など企業活動のあらゆる側面を一元管理します。

インストール(サーバ)型に多いタイプです。

給与計算特化タイプおよび人事給与タイプの全機能に加え、以下のような統合管理機能が含まれています。

ERPの導入がデジタルトランスフォーメーション(DX)の基盤として重要視されています。

ERPタイプのメリット・デメリットは以下になります。

メリット▼

デメリット▼

経営戦略と人事戦略の連動を実現し、データに基づく意思決定を支援するのがERPタイプの大きな特徴です。特に従業員数100名を超える規模の企業や、複数拠点・グループ会社を持つ企業に適しています。

| 比較項目 | 給与計算特化タイプ | 人事給与タイプ | ERPタイプ |

|---|---|---|---|

| データ連携 | 限定的 | 人事・勤怠間連携 | 全社的データ連携 |

| カスタマイズ性 | 低〜中 | 中 | 高(要件に応じて柔軟に対応可能) |

| 導入期間 | 数日〜数週間 | 1〜3ヶ月 | 6ヶ月〜1年以上 |

| 運用負担 | 軽い | 中程度 | 重い(専任担当者が必要なケースも) |

企業規模や業種、将来的な成長計画によって最適なソフトは異なります。

中堅企業のERPシステム導入率は年々上昇しており、業務効率化だけでなく経営戦略ツールとしての活用が進んでいます。

給与計算ソフトは多くの選択肢があり、自社に最適なものを選ぶためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、給与計算ソフトを導入する際のチェックポイントを詳しく解説します。

給与計算ソフトを選ぶ際には、まず自社が必要とする業務範囲をカバーしているかどうかを確認することが重要です。給与計算だけでなく、勤怠管理や年末調整、社会保険手続きなど、人事労務管理全般をどこまでカバーできるかを確認しましょう。

給与計算ソフトがカバーする主な業務領域は以下の通りです。

| 業務領域 | 主な機能 | 重要度 |

|---|---|---|

| 給与計算 | 基本給計算、手当計算、控除計算、賞与計算 | 必須 |

| 勤怠管理 | 出退勤記録、残業計算、休暇管理 | 重要 |

| 年末調整 | 源泉徴収票作成、控除申告書対応 | 重要 |

| 社会保険手続き | 算定基礎届、月額変更届、賞与支払届 | 重要 |

| マイナンバー管理 | マイナンバー収集・保管・利用 | 必須 |

| 人事管理 | 人事情報管理、評価管理、キャリア管理 | オプション |

近年は電子申請への対応も重要なポイントで、厚生労働省による電子申請の推進により、e-Gov(電子政府の総合窓口)を通じた電子申請に対応しているソフトを選ぶことで、手続きの効率化が図れます。

給与計算業務において、手作業で行うとミスが発生しやすい複雑な計算をどこまで自動化できるかは非常に重要なポイントです。特に以下の項目の自動計算機能をチェックしましょう。

特に法改正や税制改正に自動で対応してくれる機能は、常に最新の計算ルールを適用できるため非常に価値があります。

例えば、所得税の控除制度の変更や社会保険料率の改定などに自動対応するかどうかを確認しましょう。

自動計算の精度も重要な要素です。計算結果を検証できる機能や、エラーチェック機能が充実しているかどうかも確認しましょう。特に以下のような機能があると安心です。

給与計算ソフトは単独で使用することも可能ですが、既存の社内システムや外部サービスとの連携が可能であれば、データ入力の二重作業を減らし、業務効率を大幅に向上させることができます。

特に以下のシステムとの連携可能性を確認しましょう。

| 連携システム | 連携メリット |

|---|---|

| 勤怠管理システム | 出退勤データを自動連携し、残業時間などを給与計算に反映 |

| 会計ソフト | 給与データを会計処理に自動連携し、仕訳作業を省略 |

| 人事管理システム | 人事情報(昇給、部署異動など)を給与計算に自動反映 |

| 銀行振込システム | 給与振込データを自動作成し、銀行送信作業を効率化 |

| マイナンバー管理システム | マイナンバー情報を安全に連携し、法定調書作成を効率化 |

| 電子申請システム(e-Gov等) | 社会保険手続きの電子申請を自動化 |

多くのクラウド型給与計算ソフトでは、API連携を提供しており、他システムとのデータ連携が容易になっています。特に中小企業では、勤怠管理システムとの連携は業務効率化につながる重要なポイントです。

システム間の直接連携がない場合でも、CSV等の形式でデータをエクスポート・インポートできる機能があれば、手動でのデータ連携は可能です。特に以下のデータ形式に対応しているかをチェックしましょう。

給与計算ソフトの料金体系は製品によって大きく異なります。初期費用と月額・年額費用の両方を考慮し、長期的なコストパフォーマンスを検討することが重要です。

| 課金タイプ | 特徴 | 適している企業 |

|---|---|---|

| 初期費用+ライセンス買い切り型 | 初期費用が高いが、長期利用でコスト削減可能 | 長期安定利用を前提とする企業 |

| 月額制サブスクリプション型 | 初期費用が低く、利用人数や機能に応じて月額課金 | 成長段階の企業、キャッシュフローを重視する企業 |

| 従業員数課金型 | 利用する従業員数に応じて課金 | 少人数から中規模の企業 |

| ソフト買い切り型 | ソフト購入費用のみ | 個人事業主から数十名の企業 |

| 機能別課金型 | 基本機能+オプション機能の組み合わせで課金 | 必要な機能を選択したい企業 |

料金に関しては、以下の隠れコストにも注意が必要です。

TCO(総所有コスト)の考え方をもとに、導入から運用、保守までの総コストを見積もることをおすすめします。

高額なソフトウェアを導入する前に、実際の業務で使用してみることができる無料トライアル期間や返金保証制度があるかどうかも重要なチェックポイントです。多くのクラウド型給与計算ソフトでは、無料トライアル期間を提供しています。

給与計算ソフトは従業員の個人情報や給与情報など、非常に機密性の高い情報を扱います。データ漏洩リスクを最小限に抑えるための十分なセキュリティ対策が施されているかどうかは、ソフト選定の重要な判断基準となります。

特に以下のセキュリティ対策が実装されているかを確認しましょう。

クラウド型給与計算ソフトを検討する場合は、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証やクラウドセキュリティマークなどの第三者認証を取得しているかどうかも確認するとよいでしょう。

マイナンバー(個人番号)を取り扱う場合は、特定個人情報としての厳格な管理が必要です。マイナンバーの安全な保管・利用に対応したセキュリティ機能を備えているかどうかは必須のチェックポイントです。

特に以下の点が重要です。

セキュリティ面では、インストール型とクラウド型でそれぞれメリット・デメリットがあります。

インストール型はネットワークから隔離できる利点がある一方、自社でのセキュリティ管理が必要です。

クラウド型は専門事業者による高度なセキュリティ対策が期待できますが、インターネット経由でのアクセスとなるため、接続のセキュリティ確保が重要になります。

給与計算ソフトは、企業の規模や業務フローによって最適なものが異なります。自社に合ったソフトを選ぶことで業務効率化とコスト削減を実現できます。

ここでは、給与計算ソフトを選ぶ際の2つの重要な観点について詳しく解説します。

給与計算ソフトは企業規模によって必要な機能や適切な料金体系が大きく異なります。自社の規模に合わせた選択が重要です。

従業員数が少ない企業では、シンプルな機能と低コストが重要なポイントになります。

初期費用を抑えたいなら、買い切り型のソフトでも結構ですが、月額制のクラウド型給与計算ソフトがおすすめです。初期投資を抑えられるだけでなく、スモールスタートして必要に応じて機能を拡張できる柔軟性があります。

少人数の企業向けの特徴▼

中規模の企業では、給与計算だけでなく、人事管理や勤怠管理との連携が重要になってきます。

部門ごとの管理や複雑な給与体系に対応できる人事給与タイプのソフトが適しています。また、既存の会計システムとの連携機能も重要な選定ポイントになります。

中小企業向けの特徴▼

従業員数が多い企業では、人事・労務・給与の統合管理と、複雑な組織構造に対応できる拡張性が必須です。

中堅から大企業ではERPタイプの給与計算ソフトが最適で、基幹システムとの統合により業務全体の最適化が図れます。導入コストは高くなりますが、長期的には業務効率化によるコスト削減効果が期待できます。

中堅から大企業向けの特徴▼

| 企業規模 | 推奨ソフトタイプ | 特徴 | 予算目安 |

|---|---|---|---|

| 小規模(〜20名) | 給与計算特化型・無料ソフト | シンプル、低コスト、基本機能重視 | 0〜5,000円/月 |

| 中小企業(20〜300名) | 人事給与タイプ | 給与計算+人事管理、部門別管理 | 1〜5万円/月 |

| 中堅から大企業(300名〜) | ERPタイプ | 全社統合管理、高度なカスタマイズ | 初期費用100万円〜 |

どうしても企業規模によってIT投資の内容や予算が大きく異なります。自社の規模に適したソフトを選ぶことがコスト効率を高める重要なポイントです。

企業規模だけでなく、自社の業務フローや組織体制に合った給与計算ソフトを選ぶことも重要です。

給与計算の頻度(月給制、週給制、日給制など)や複雑さによって必要な機能が変わってきます。

多様な雇用形態や複雑な給与体系がある場合は、カスタマイズ性の高いソフトが必要です。例えば、パート・アルバイトが多い小売業やサービス業では、時給計算や変動シフトに対応したソフトが適しています。

業種別の考慮点▼

給与計算を担当する社内スタッフのITスキルレベルに合わせたソフト選びも重要です。

専任の給与担当者がいない小規模企業では、直感的な操作性とサポート体制が充実したソフトを選ぶべきです。

一方、専門知識を持つ担当者がいる場合は、高機能なソフトも選択肢に入ります。

担当者のスキルレベル別の選び方▼

すでに導入している勤怠管理システムや会計ソフトとの連携を考慮することも重要です。

システム間のデータ連携がスムーズにできないと、二重入力などの非効率が生じる可能性があります。API連携機能やデータインポート・エクスポート機能を確認しましょう。

連携を検討すべき主なシステム▼

システム間連携の不備による業務非効率が多くの企業で課題となっています。特に中小企業では、システム間連携を考慮したIT導入が重要です。

現在の業務フローだけでなく、将来的な変化も見据えたソフト選びが重要です。

事業拡大や組織変更を予定している場合は、スケーラビリティの高いソフトを選ぶべきです。従業員数の増加や新規拠点の追加にも柔軟に対応できるソフトが理想的です。

将来性を考慮したポイント▼

| 業務特性 | 重視すべき機能 | おすすめソフトタイプ |

|---|---|---|

| 多様な雇用形態 | 雇用形態別の給与計算、複数給与体系対応 | 人事給与タイプ |

| シフト制勤務が多い | シフト管理、変動時給計算 | 勤怠連携型給与計算ソフト |

| 複数拠点あり | 拠点別管理、権限設定 | ERPタイプ、クラウド型人事給与 |

| ITリテラシー低い | 直感的操作性、充実サポート | シンプル操作の給与特化型 |

| 急成長中・事業拡大予定 | スケーラビリティ、拡張性 | クラウド型の人事給与やERP |

企業の業務フローは固有のものであり、完全に一致するソフトを見つけることは難しいかもしれません。しかし、カスタマイズ性やデータ連携の柔軟性が高いソフトを選ぶことで、自社の業務に最適化することが可能です。

システム導入の失敗要因として「業務フローとシステムの不適合」が上位に挙げられています。自社の業務フローを十分に分析した上でソフト選びをすることが成功の鍵となります。

少人数の企業や個人事業主にとって、コスト削減は重要な課題です。ここでは、低料金で利用できる給与計算ソフト5つを厳選してご紹介します。

給料らくだ25普及版をはじめ、かるがるできる給料25のシリーズは、株式会社BSLシステム研究所が提供するパソコンインストール(買い切り)型になります。

社労士が作ったソフトになり、基本的な機能は一通り実装されています。また、料金は14,000円程度で購入可能です。

| 機能分類 | 詳細 |

|---|---|

| 給与計算 | 月給、日給、時給や手当関連、社会保険料の自動計算 |

| 明細作成 | 給与・賞与明細書の出力 |

| 勤怠データ | タイムカード入力(5種類のパターン) |

| データ連携 | データ出力や取込が可能 |

「給料らくだ25普及版」は、中小企業や個人事業主向けの給与計算ソフトで、多様な給与体系や勤怠管理に対応し、社会保険や税金の自動計算、年末調整、電子明細配信機能も備えています。操作も簡単で法改正にも迅速に対応しています。

基本的に買い切り型ですが、法改正等により製品プログラムに変更が必要と判断された場合、「無償保守サービス」または有償の「年間保守サービス」の提供期間中、「対応版プログラム」をダウンロードすることが可能です。

また、更に安価な「かるがるできる給料25」上位版の「給料らくだ25」もあります。数千円から20,000円強で給与計算関連のソフトを用意することができます。

参照:給与らくだ25普及版

https://www.bsl-jp.com/products/kyuryo/

freee人事労務は、クラウド会計ソフトとして知名度の高いfreeeが提供する人事労務管理ソフトです。初期費用0円で毎月2000円から利用できるのが大きな魅力です。(従業員の人数とプランによって料金は変動します)

| 機能分類 | 詳細 |

|---|---|

| 給与計算 | 基本給・手当・控除の自動計算、所得税・社会保険料の計算 |

| 明細作成 | 給与明細発行、所得税徴収高計算書や賃金台帳の出力 |

| 年末調整 | 年末調整の自動計算 |

| データ連携 | freee会計との連携、多数の他社サービスとの連携 |

直感的で使いやすいインターフェースを採用しており、パソコンが苦手な方でも簡単に操作できます。また、充実したサポート体制も整っています。

会計ソフトのfreeeと連携することで、給与データを会計処理に自動で反映させることができ、二重入力の手間が省けます。さらに、クラウド型なのでインストール不要で、PCやスマートフォンからいつでもどこでもアクセス可能です。

無料プランでは利用できる機能に制限があります。年末調整や入社手続き関連の機能などは有料プランで利用可能です。

参照:freee人事労務

https://www.freee.co.jp/hr/

マネーフォワード クラウド給与はマネーフォワードが提供するクラウド型の給与計算サービスです。個人向け、50名以下の法人向け、51名以上の法人向けの3つのプランがあり、さらにその下に細かくプランが用意されており、規模に合ったプランが選べるのが特長です。小規模事業者であれば年額プランで、月々2,980円から利用可能です。(2025年6月に一部料金体系の改定を予定)

| 機能分類 | 詳細 |

|---|---|

| 給与計算 | 基本給・各種手当・控除項目の計算、所得税の計算 |

| 明細作成 | Web給与明細機能、従業員へのメール通知 |

| 各種控除額計算 | 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の計算 |

| データ連携 | MFクラウド会計との連携、CSVでのインポート/エクスポート |

MFクラウド給与の最大の魅力は、シンプルな操作性と充実した基本機能です。初めて給与計算ソフトを導入する方でも迷わず使い始められるよう設計されています。

また、社会保険料や所得税などの法定控除は自動計算され、税制改正にも自動で対応するため、常に最新の計算ルールが適用されます。

マネーフォワードの会計ソフトと連携することで、給与データを会計処理に自動で反映できる点も業務効率化に貢献します。従業員側も専用のポータルサイトから給与明細を確認できるため、ペーパーレス化を促進できます。

クラウド型給与計算ソフトの中でもユーザーインターフェースの使いやすさが高く評価されています。

参照:マネーフォワード クラウド給与

https://biz.moneyforward.com/payroll/

弥生給与は、中小企業や個人事業主に幅広く支持されている給与計算ソフトです。シンプルな操作性と充実した機能を兼ね備え、給与計算業務の効率化を実現します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ソフト形態 | インストール型(買い切り)/クラウド型 |

| 価格 | インストール型:32,000円〜 クラウド型:31,000円〜 ※2025年4月現在 初年度無償キャンペーン中 |

| 推奨環境 | Windows 10/11(クラウド版はブラウザ対応) |

| 対応人数 | 無制限(価格は人数により変動) |

弥生給与は、給与計算の基本機能に加え、法改正への迅速な対応や税務署提出用帳票の自動作成など、給与業務に関わる多様なニーズに応えます。特に次のような機能が充実しています。

また、弥生会計との連携もスムーズで、給与データを会計ソフトに自動連携させることで、二重入力の手間を省くことができます。

クラウド型とインストール型が選択できるのが大きな特長です。また、少人数向け給与計算ソフトとして、弥生給与には以下のようなメリットがあります。

導入企業の満足度は非常に高い評価を得ています。特に「使いやすさ」と「サポート体制」が評価されています。

一方で、以下のような点は注意が必要です。

参照:弥生のクラウド給与サービス

https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/

長年の実績を持つ奉行シリーズのクラウド版で、中小企業の人事・給与業務を総合的にサポートします。特に日本企業の慣習や複雑な給与体系に対応した作りが特徴です。

OBC(オービック)社の給与奉行は、日本企業特有の複雑な給与体系にも柔軟に対応できる設計が最大の強みです。主な機能には以下が含まれます。

主に従業員1〜999名、1,000〜20,000名、グループ企業向けとカテゴリーがあり、さらに細かく従業員数で分けています。

従業員20名までですと初期費用0円から月額5,500円から利用稼働で、1,000名までですと月額93,000円となります。

※価格は企業規模やオプション選択により変動します。

中小企業ユーザーからは以下のような評価が寄せられています。

製造業や小売業などの中小企業が導入し、特に複雑な手当計算や変形労働時間制に対応できる点が高く評価されています。

参照:給与奉行クラウド

https://www.obc.co.jp/bugyo-cloud/kyuyo

い給与計算を実現できます。少人数の企業が給与計算特化型ソフトを選ぶ際は、以下のポイントに注目すると良いでしょう。

| 選定ポイント | 確認すべき内容 |

|---|---|

| コストパフォーマンス | 少人数の場合、過剰な機能に費用をかけすぎないよう注意 |

| 拡張性 | 将来的な従業員増加に対応できるかを確認 |

| 操作の簡便性 | 専門知識がなくても直感的に操作できるか |

| サポート体制 | 初心者向けのサポートが充実しているか |

| 会計ソフトとの連携 | 既存の会計システムとスムーズに連携できるか |

少人数の企業では、多くの場合、労務担当者が専任でいないことも多いため、複雑な操作を必要としない直感的なインターフェースと、万が一の際のサポート体制が充実しているソフトを選ぶことが重要です。

また、毎年のように税制改正が行われるため、法改正への迅速な対応能力も重要な選定基準となります。

少人数向けの給与計算ソフトは、必要最低限の機能を備えながらも、法令遵守と業務効率化を両立できるものを選ぶことで、限られたリソースを最大限に活用することができます。

以下の基準で自社に合った選択をすることをお勧めします。

導入前には必ず無料トライアルや人事労務システム比較サイトなども活用し、実際の操作感や自社業務との親和性を確認することをおすすめします。

また、導入後の運用コストや保守サポート内容も事前に確認しておきましょう。特に年末調整時期などの繁忙期におけるサポート体制の違いは重要なポイントとなります。

フリーウェイ給与計算や円簿給与、ジョブカン給与計算など、無料で利用できる給与計算ソフトも存在します。選ぶ際は、以下のポイントに注意しましょう。

完全無料をうたうサービスもありますが、基本は、無料プランは機能が限定的な場合が多いです。

現在だけでなく将来的なニーズも考慮して選ぶことが重要です。将来的に有料プランへの移行を検討する場合は、データ移行がスムーズに行えるかも確認しておきましょう。

また、従業員の個人情報を扱うサービスを選ぶ際は、プライバシーマークやISMS認証などのセキュリティ認証を取得しているかどうかも重要な判断基準となります。

大企業では、多数の従業員を管理する必要があり、給与計算だけでなく人事管理機能が統合された人事給与タイプのシステムが有効です。ここでは、大企業に適した人事給与タイプの給与計算システムをご紹介します。

大企業では従業員数が多く、部署や雇用形態も多様なため、給与計算の複雑さが格段に増します。また、人事情報と給与情報を連携させることで、効率的な人的資源管理が可能になります。

大企業向け人事給与ソフトに求められる要件として、大量データ処理能力、複雑な給与体系への対応、グループ企業管理、マルチデバイス対応、高度なセキュリティなどが挙げられます。

株式会社Works Human Intelligence社が提供する「COMPANY」は、大企業の人事・給与管理に特化した統合型システムです。人事情報と給与情報を一元管理し、さまざまな管理業務を効率化します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金体系 | 要問合せ(従業員数に応じた従量課金制) |

| 対応規模 | 300名〜数万名の大規模企業向け |

| 主な機能 | 人事管理、給与計算、勤怠管理、タレントマネジメント、組織管理 |

COMPANYの最大の強みは、人事・給与・勤怠の一元管理による業務効率化です。あらゆる雇用形態や複雑な給与体系に対応し、法改正にも迅速に対応するため、大企業の人事部門の負担を大幅に軽減できます。

また、カスタマイズ性が高く、企業独自の人事制度や規定に合わせた設定が可能です。そのため担当の保守コンサルタントがお客様ごとに就きます。

さらにコストも追加料金がかからない体系となっており、利用範囲の拡張、法改正対応などが発生しても運用費用は定額のままです。中長期的にも十分活用できるシステムとなっています。

自治体や金融機関も利用する高セキュアなシステムとしても有名です。

参照:COMPANY

https://www.works-hi.co.jp/products

大企業が人事給与ソフトを選ぶ際には、以下のポイントを特に重視すべきです。

大企業では、給与計算の正確性はもちろん、人材データの戦略的活用も重要になります。単なる給与計算だけでなく、人材情報を分析し経営判断に活かせるような高度な機能を持つソフトを選ぶことが重要です。

大企業向け人事給与ソフトは一般的に高価ですが、導入による業務効率化や人的ミスの削減によるコスト削減効果は大きいため、長期的な視点での投資判断が必要です。

近年では、AIを活用した給与計算や人材分析機能を搭載したシステムも登場しており、より高度な人的資源管理が可能になってきています。

中規模から大企業の業務効率化を検討する際、給与計算だけでなく会計や販売管理など企業活動全体を統合管理できるERPタイプのソフトウェアは非常に効果的です。ここではERPタイプの給与計算ソフトを2つ紹介します。

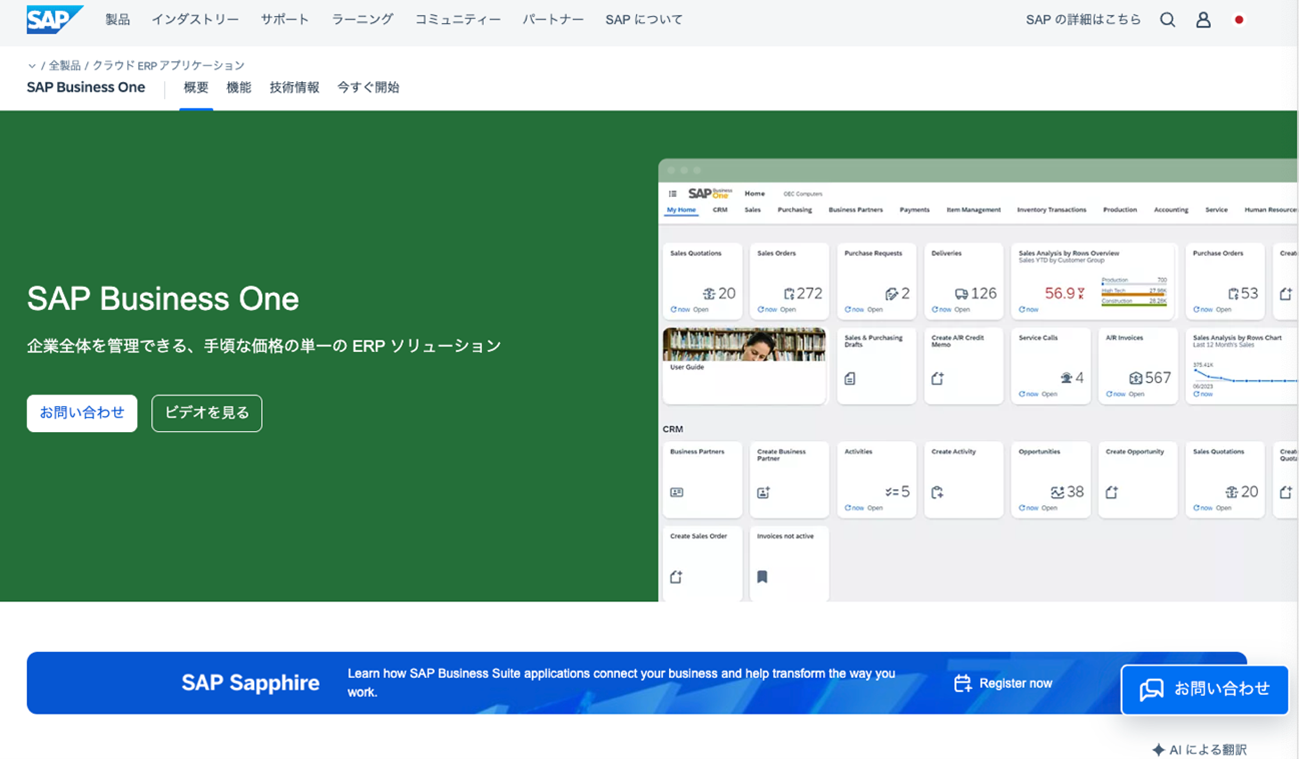

SAP Business Oneは、世界的なERPベンダーSAPが中小企業向けに提供している統合業務システムです。給与計算機能を含め、財務会計、販売管理、在庫管理、生産管理などを一元管理できます。

導入コストを抑えながらも大企業と同じSAPのテクノロジーを活用できる点が中小企業に高く評価されています。クラウド版とオンプレミス版が選択可能で、自社の状況に合わせた導入形態を選べます。

| 機能 | 内容 |

|---|---|

| 給与計算機能 | 給与・賞与計算、社会保険、年末調整、法定調書など法令準拠の処理が可能 |

| 統合管理 | 会計、販売、購買、在庫、生産など業務全体を一元管理 |

| 拡張性 | 成長に合わせて機能追加が容易 |

| モバイル対応 | スマートフォンやタブレットからもアクセス可能 |

| 導入期間 | 約2~3ヶ月(規模による) |

ERPシステムという性質上、給与計算機能のみの利用では費用対効果が低下します。会社全体の業務改善を目指す場合に最適なソリューションです。

中小企業のERP導入において最も重視されるポイントは「使いやすさ」と「コストパフォーマンス」であり、SAP Business Oneはこの両面でバランスの取れた選択肢となっています。

参照:SAP Business One

https://www.sap.com/japan/products/erp/business-one.html

また、SAPには、クローバル企業や大企業向けのSAP SuccessFactorsという人事・人材管理システムもあります。

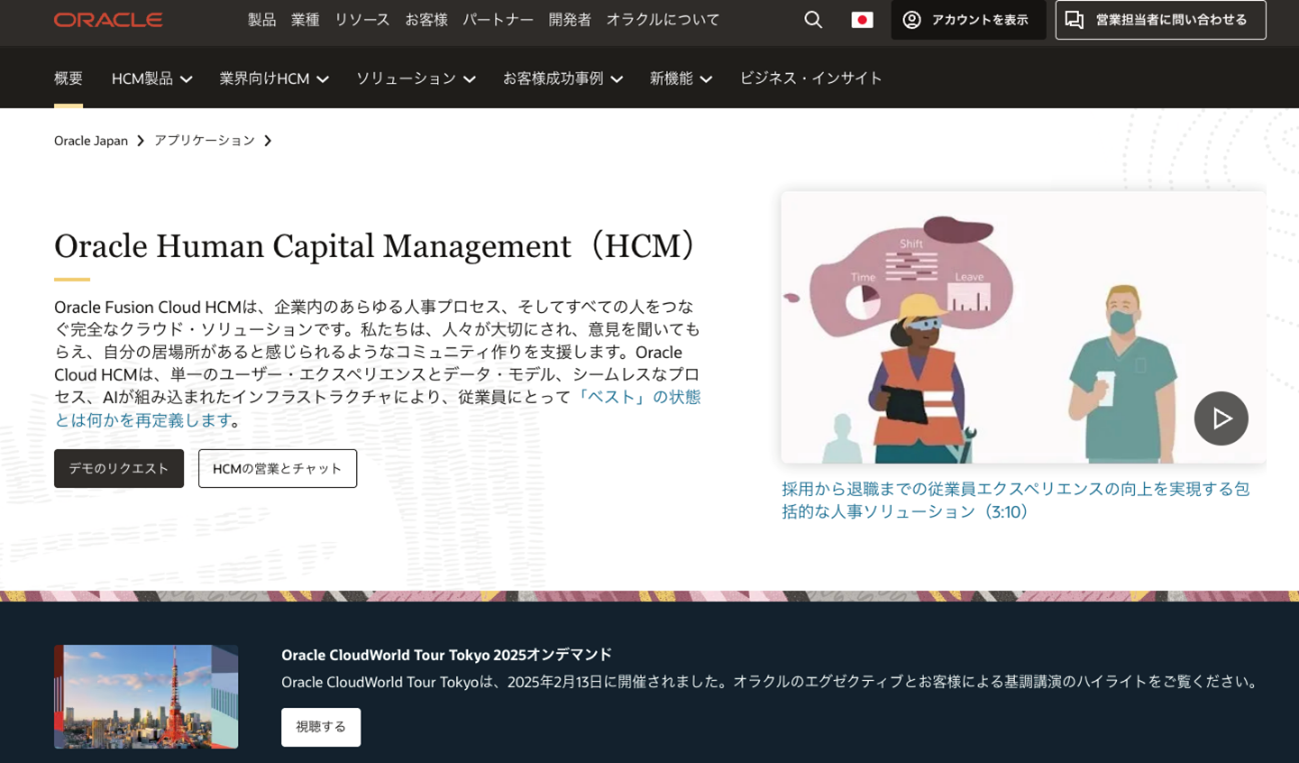

Oracle Human Capital Management(hCM)は、データベース技術で世界的に知られるOracleが提供するクラウド型人事管理システムです。給与計算を含む人事業務全般をカバーし、大企業の複雑な組織構造や業務フローに柔軟に対応します。

特に、データ分析と予測機能に優れており、人材データを活用した経営判断をサポートする点が大きな特徴です。

デジタルアシスタント機能を搭載しており、従業員は自然言語での質問に対して即座に回答を得ることができます。例えば「残りの有給休暇日数は?」といった質問に自動で回答するため、人事部門の問い合わせ対応工数を削減できます。

Oracle Human Capital Managementの料金体系は従業員数に基づくサブスクリプション型で、モジュールの選択によって価格が変動します。

大企業にとって重要な情報セキュリティについては、Oracle Human Capital Managementは最高レベルの暗号化技術と多層防御アーキテクチャを採用しており、機密性の高い人事・給与データの保護に万全を期しています。

参照:Oracle Human Capital Management

https://www.oracle.com/jp/human-capital-management/

中小企業がERPタイプの給与計算ソフトを導入する際は、以下のポイントを特に重視することをおすすめします。

ERPシステムは初期費用が比較的高額になりがちです。しかし長期的な視点で見ると、業務効率化による人件費削減や経営判断の迅速化などの効果があります。導入時のコストだけでなく、5年程度の長期的なTCO(総所有コスト)で判断することが重要です。

事業拡大や組織変更に柔軟に対応できるシステムを選ぶことが大切です。従業員数の増加や新規事業の追加にも対応できる拡張性が必要です。

ERPシステムの導入は社内業務の大幅な変革を伴います。充実した導入支援プログラムとアフターサポート体制があるベンダーを選ぶことで、スムーズな移行と定着が期待できます。

ERPシステム導入の失敗要因として最も多いのは「現場の利用定着の失敗」であり、サポート体制の充実は成功のカギとなります。

既存システムとの連携や、将来導入予定のシステムとの互換性も重要な検討ポイントです。APIやデータ連携機能が充実しているかどうかも確認しましょう。

ERPタイプの給与計算ソフトは単なる給与計算の効率化だけでなく、経営管理の高度化につながるツールです。中小企業の成長ステージに合わせて、適切なシステムを選択することが重要です。

数千人から数万人規模の従業員を抱える大企業が給与計算ソフトを選定する際には、以下のポイントに注目することをお勧めします。

大企業では毎月膨大な量の給与データを処理する必要があります。高速かつ安定したデータ処理能力は必須条件です。SAPとOracleはどちらも大量データ処理に定評があり、数万人規模の従業員データも問題なく処理できます。

事業部制や持株会社制など、複雑な組織構造を持つ大企業では、組織階層を適切に管理できるシステムが求められます。

海外拠点を持つ企業では、各国の税制や労働法に対応したシステムが必要です。SAPとOracleはともに世界各国の法令に対応しており、グローバル企業の人事・給与管理を統合的に行うことができます。

既存の基幹システムとの連携性も重要なポイントです。財務会計システム、勤怠管理システム、ワークフローシステムなど、社内の他システムとデータ連携ができるかどうかを確認しましょう。

初期導入費用だけでなく、カスタマイズ費用、保守費用、アップグレード費用など、中長期的なTCO(Total Cost of Ownership)を考慮した選定が必要です。クラウド型のシステムでは、サブスクリプション料金に加えて、追加機能やストレージに応じた費用が発生する場合があります。

大規模企業向けERPシステムの導入プロジェクトは大きな投資となるため、ROI(投資対効果)を慎重に検討することをお勧めします。

大企業での導入においては、組織横断的なプロジェクトチームの編成が重要です。人事部門だけでなく、IT部門、経理部門、現場部門の代表者を巻き込み、全社的な視点でシステム設計を行うことが成功の鍵となります。

ベンダーだけに任せるのではなく、社内のキーパーソンが主体的に関わる体制を構築することで、自社の業務に最適なシステムを構築することが最も重要です。

給与計算ソフトは企業の人事・給与業務を効率化する重要なツールです。クラウド型とインストール型の違いを理解し、自社の規模や業務に適したタイプを選ぶことが重要です。

少人数の企業であれば、家電量販店やECサイトで販売している給与計算ソフトやfreeeやマネーフォワードクラウド給与などの無料プランや給与計算特化タイプが適しています。

中小企業では、PCA給与や給与奉行のような人事給与タイプ、大企業ではOBIC7や勘定奉行のようなERPタイプが適しているでしょう。選定の際は、業務領域のカバー範囲、自動計算機能、他システムとの連携性、料金体系、そしてセキュリティ対策を十分に検討することが大切です。

また、将来の事業拡大も見据えて、拡張性のあるソフトを選ぶことも視野に入れましょう。自社の給与体系や勤怠管理方法に合わせたソフト選びが、長期的な業務効率化につながります。本記事で紹介した7のソフトを参考に、自社に最適な給与計算ソフトを見つけてください。

年末調整や住民税の計算など給与計算業務には年に数回繁忙期がありますが、繁忙期だけアウトソーシングしても給与計算業務は効率化できません。FOCはアウトソーシング30年/1000社の実績と高い専門性で、総合的に給与計算業務の効率化を支援します。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

くもと編集

マーケター兼編集者

FOC 当コンテンツの編集者。

宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。

「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE