金子 千鶴代

ステラワークス代表・ライター。 商業施設や飲食業界などで10年近く経理・総務に従事し、2016年からライターとして独立。 「難しいことをわかりやすく伝える」をモットーに、これまで法制度や行政、住宅や公的保険などのコンテンツを数多く執筆。

MENU

日本が国を挙げてダイバーシティの推進に取り組む一環として、LGBTに代表される性的少数者(セクシャルマイノリティ)に対する受け入れ体制の整備が進んでいます。

性的少数者の中でも、トランスジェンダーは『身体の性』と『心の性』が一致しないため、本人が精神的葛藤を抱えやすいとされています。

職場には多様な人が所属しているため、管理部門はさまざまな従業員の立場を理解した上で、働きやすい環境を整えることが求められますが、トランスジェンダーの従業員に対して、会社はどのような対応を行えばよいのでしょうか。

今回は、性的少数者の中でも主にトランスジェンダーの従業員に対する労務的な課題について考察します。

この記事の目次

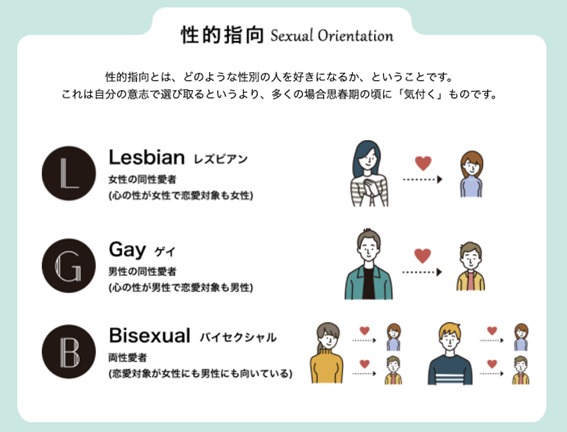

法務省によれば、LGBTは「レズビアン・ゲイ・バイセクシャル、およびトランスジェンダーの頭文字をとって組み合わせた言葉で、性的少数者 (セクシャルマイノリティ) を表す言葉の一つとして使われることもある」とされています。

出典:法務省

またこの他に、性的指向や性自認が定まっていない人を表す「Q(クエスチョン、クィア、クエスチョニング)」を加え、LGBTQと称されることもあります。

LGBTQに代表される性的少数者の人々は、しばしば周囲から理解が得られず、差別の対象となることも多々ありました。

そのため、他者へカミングアウトすることに抵抗を感じ、自身が性的少数者であることを誰にも打ち明けられずに人知れず苦しんでいたり、性的指向を他者に知られて差別やハラスメントを受けたりと、生きづらさを感じるケースが多く見られます。

日本では2020年の東京オリンピック・パラリンピックの決定により、国をあげての国際化が進められるようになったことを契機として、性的少数者に対する取り組みがさらに進められるようになっています。

特に管理部門の対応が課題となりやすいのが、トランスジェンダーである従業員への対応です。

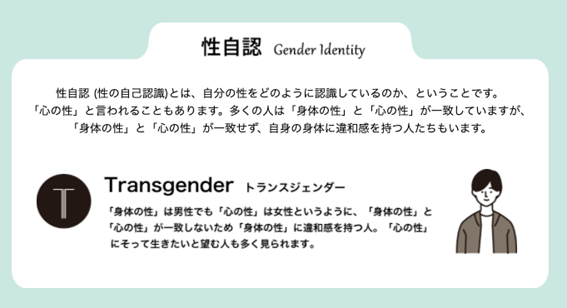

法務省によれば、トランスジェンダーは「『身体の性』と『心の性』が一致しないため、『身体の性』に違和感を持つ人」と定義されています。(引用:法務省)

性的少数者の中でも、トランスジェンダーは身体の性と心の性(性自認)が一致しないことから、心の性に合わせて生活を送りたい、振る舞いたいと考えているにも関わらず、外的環境が適応しないために大きなストレスを感じるケースが見られます。

例えば身体的性は男性で心の性が女性である場合、心の性に合わせて女性の服装を身につける、女性のトイレを使うという人もいます。

また、本人の意図に反して戸籍上の性別が周囲に知れ渡ってしまうことによって、差別やハラスメントを受けてしまう恐れがあります。

従業員にトランスジェンダーがいる場合、会社は従業員が働きやすい環境を整えるために、どのような対策をとることができるのでしょうか。

履歴書に記載する性別は戸籍上の性別のため、履歴書に書いた性別と外見的な性別が異なる人が面接にくることがあります。

そのため、面接時に性別についてかなり突っ込んで質問をされた、説明を求められたなどのトラブルが起こっています。

また、トランスジェンダーであることをカミングアウトしたことによって不採用になったと考えられる事例も。

厚生労働省は、「公正な採用選考に必要なのは、その人の適性と能力だけ」であるという指針を出しており、トランスジェンダーや性的少数者であることを理由として不採用とすることは認められないとしています。

人によっては、トランスジェンダーなどのマイノリティに対する理解・許容度が高い人もいれば、閉鎖的な感覚を持っている人もいます。

閉鎖的でマイノリティに対する理解がない上司や同僚が多い職場では、トランスジェンダーというだけで差別的な待遇を受ける恐れもあります。トランスジェンダーであるために人事評価に影響を受けたというトラブル例もあるようです。

トランスジェンダーなどの性自認に関するハラスメントのことを、SOJIE(性の多様性を表す言葉)ハラスメントといいます。

トランスジェンダーに対する偏見や誤った理解をしたまま、差別行為などのハラスメントを従業員が行ってトラブルになることも少なくありません。

SOJIEハラスメントを含むハラスメントの大きな問題点は、ハラスメントを行っている加害者が自分の加害行為に気づいていないことだと言います。

例えばモラハラの場合、モラハラの加害者は自分が正しい教育を行っていると認識していることも珍しくありません。

同じことはSOJIEハラスメントにも言えます。「気持ち悪い」といった悪意のあるハラスメントだけでなく、「親からもらった性別を大事にしなさい」など、ハラスメントとは認識しないまま行われることも少なくありません。

職場には多様な人が所属しているため、管理部門はさまざまな従業員の立場を理解した上で、働きやすい環境を整えることが求められます。

特に労務や人事などの管理部門においては、トランスジェンダーの人々をどのように受け入れ、どのように対応するかが求められます。

課題の一つが、トイレや更衣室の共有です。

戸籍上の性別に合わせて更衣室やトイレを使用するとなると、自認している性とは異なることから、従業員本人が精神的苦痛を感じながらトイレや更衣室を使用することになります。

そこで、トランスジェンダー本人の精神的苦痛に配慮しつつ、他の従業員にも配慮することが求められます。

トイレや更衣室については、ジェンダーフリーのトイレや更衣室を設けることで、トランスジェンダーの従業員が気兼ねなく施設を利用できる環境を整えている企業もみられました。

設備的にジェンダーフリーを別に設置することが難しい場合は、「この時間はジェンダーフリー」と時間で区切ったり、基本的に1人が利用している間は他の従業員が入れないようにするなどの対応も見られました。

制服がある会社の場合、男性用の制服を着用するべきか、女性用の制服を着用するべきかという問題も生じます。

制服については、制服制度自体を廃止し、自認する性別の服装を認めるケースや、制服制度は残しつつ、自認する性別の制服を認めるケースなどが考えられます。

※トランスジェンダーのトイレ利用に関して、東京地裁では「制限措置は違法」との判決も

戸籍上の性別は男性であり、自認している性は女性であるトランスジェンダーの職員に対して勤務先の経済産業省がトイレの利用制限を行ったとして国に対する損害賠償を求める訴訟が提起されました。

この訴訟に関して東京地裁は、2019年12月に使用制限は正当化できないという判断を下しました。

また、性同一性障害であることを説明することを条件にトイレの利用を許可するという運用についても、裁量権の濫用として違法という判断を下しています。この判決は、一つの判断指針となると思われます。

自認している性に合わせて生活する場合、戸籍上の名前ではなく、通名を社内で利用することは認められるかといった問題が生じます。

この点、厚生労働省は2017年に、性同一性障害と診断された人に対して、健康保険証に通名の記載を認めるとしました。

結婚した後も旧姓を使用する従業員は少なくありません。トランスジェンダーの通名利用もこれと類似するものと考えるならば、通名の利用に対する運用はさほど困難ではないとも考えられます。

一般的な結婚の場合には、会社から家族手当が支給されることがあります。

また、少なくとも直属の上司には結婚の報告をするのが慣例となっていますが、同性同士の結婚の場合はどのように対応するが課題となります。

同性婚については、各自治体がそれぞれの判断で「パートナーシップ宣誓制度」という制度を導入して対応しています。

日本で初めてこの制度を導入した渋谷区を皮切りに、2021年3月時点では、全国で78の自治体がパートナーシップ宣誓制度を導入しました。

パートナーシップ宣誓制度を認めている自治体に居住している従業員については、自治体が発行した証明書によって同性婚かどうかを判別することができます。

しかしそれ以外の自治体に居住している従業員については、単に同性と同居している状態なのか、それとも同性婚なのかを証明する公的な書類などがありません。

会社が同性婚の事実を把握するために、当事者の両親や親戚などを証人として証明書を提出してもらうなどの対応を取っているところもあるようです。

SOJIEハラスメントの中でも被害が大きなものに「アウティング」があります。

アウティングとは、本人が公にしていないのに、その人の性自認などを勝手に暴露することです。

トランスジェンダーのことを知った人が密かに社内に広める、性別を揶揄するようなあだ名をつけられるなど、さまざまなアウティング被害が起きています。

これは大きなトラブルになるだけでなく、退職を余儀なくされる、人間関係が崩壊するなど、本人が回復しがたい被害を受けてしまう行為です。

パワハラ防止法の改正により、事業主はSOJIEハラスメントの防止策を講じることが義務づけられました。

大企業では2020年4月から、中小企業は2022年4月から施行される予定です。

これに伴い、企業はどのような取り組みを行っていけば良いのでしょうか。

すでに実施されているパワハラの取り組み例を参考に、ヒントを探ってみます。

ある会社では、役員が現場で指導に立ち、ハラスメントと思われる言動があったときには直接その場で注意をする、という取り組みを行いました。その結果、パワハラの被害報告が減少。成功の要因は、何度も現場に足を運んで継続して指導を続けたことです。

ハラスメントが横行している会社は、上司が威圧的・支配的で、部下とのコミュニケーション、同僚とのコミュニケーションがうまく取れていないと分析したある会社では、社内で自主グループを立ち上げ、コミュニケーションを活性するためのあらゆる試みを行っています。

これにより、社内風土が改善し、成果が上がっているようです。

ある企業では、社労士や弁護士などの中でもハラスメント問題に詳しい専門家を呼び、研修を実施。座学だけでなく、実際に診断を行うことによって、どのようなハラスメントを行うリスクが潜んでいるかを個別に分析し、リスクが高いという結果が出た社員には個別に面談などを行うという取り組みを実施しています。

就業規則には、雇用に関するさまざまなルールが定められています。中には禁止事項や懲戒処分についても定められています。

この就業規則において、トランスジェンダーなどの性的マイノリティに対する差別的行動を禁止し、違反した場合の懲戒処分の内容について定めることも一つの方法です。

これは、企業をあげて労働環境を整えようとする意思を表明するきっかけにもなります。

性的少数者、特にトランスジェンダーに対しては、管理部門のみならず、社内全体で受け入れ体制を整えることが大切です。

就業規則などでルール化しても、一人ひとりの意識が変わらなければ効果が見込めません。

そこで、研修や面談などを取り入れつつ、社内の認識を高める方向に働きかけることも必要です。

モラハラやセクハラについても、事業主に対して対策が義務づけられ、研修などが広く行われるようになりました。

SOJIEハラスメントについても、同様に理解を深め、被害を防止するための取り組みが求められます。

会社をあげての対応に加え、トランスジェンダーの従業員に対する個別対応やケアも求められています。

庶務業務は、オフィスにおけるあらゆる業務が該当し、備品の管理、郵送物の受け取り、受付対応など、その仕事内容は多岐にわたっています。それゆえに属人的になりやすく効率化する事が難しい業務とも言えます。FOCがそういった煩雑な業務を整理し、一括でサービスをご提供します。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

金子 千鶴代

ステラワークス代表・ライター。 商業施設や飲食業界などで10年近く経理・総務に従事し、2016年からライターとして独立。 「難しいことをわかりやすく伝える」をモットーに、これまで法制度や行政、住宅や公的保険などのコンテンツを数多く執筆。

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE