津久井 基喜

元FOC社員。主にマーケティング担当と営業推進を担当。企業の事業を推進するうえで基盤となる管理部門の方々の価値を高めるための情報発信、提案を行いたいと日々考えている。

MENU

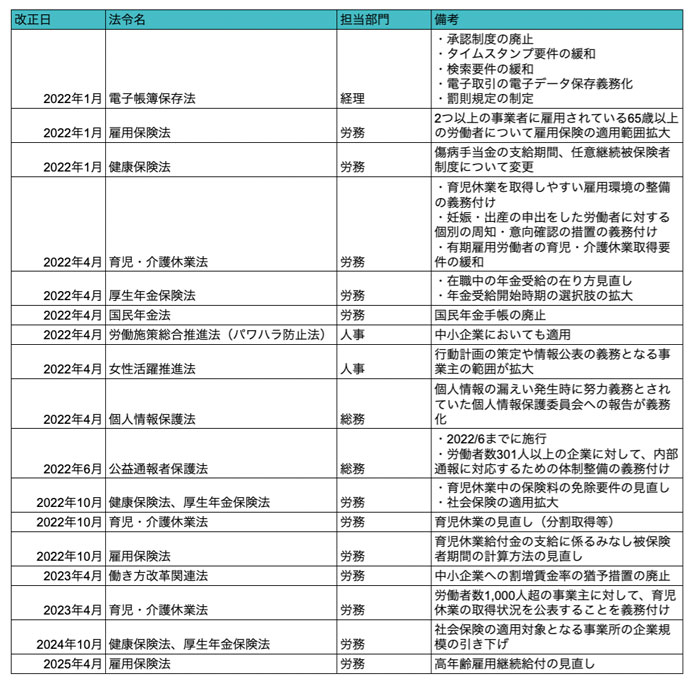

会社のバックオフィス部門は、法律を遵守し会社と社員が思う存分成果が発揮できるような環境作りも担っています。そんなバックオフィス部門にとって、時代の流れに合わせて改正される法律情報のキャッチアップは大切な任務といえます。

2022年も多くの法律が改正され、施行されます。本記事では、2021年11月時点で2025年までに予定されている主な法改正とその内容を、対応部門ごとにまとめました。

※この記事は2021年11月時点での情報です。

現行の電子帳簿保存法で認められている3つの保存区分で改正内容が異なります。

区分① 電子帳簿等保存:電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存

区分② スキャナ保存:紙で受領、作成した書類を画像データで保存

区分③ 電子取引:電子的に授受した取引情報をデータで保存

参考:電子帳簿保存法が改正されました

改正のポイントは以下の通りです。

・承認制度の廃止(①、②)

・タイムスタンプ要件の緩和(②、③)

・検索要件の緩和(②、③)

・電子取引の電子データ保存義務化

・罰則規定の制定(②)

参考:電子帳簿保存法が改正されました

2021/12追加:電子データで受け取った請求書などの電子保存義務について2年間猶予期間を設けることになりました。デジタル経理の2年猶予、企業の申請不要に 国税庁指針(日本経済新聞)

1件でも電子データのやり取りがある場合は対応が必要となります。

今やり取りしている電子化のフローを改めて確認し、改正後の運用に合っているかシミュレーションをしてみると良いでしょう。また、システムを利用している場合、改正後の運用に対応しているかサービス提供者またはシステム管理者に確認しておきましょう。

詳しくはこちらの記事もご覧ください

電子帳簿保存法改正の施行間近! 2022年1月までに経理担当者が知っておくべきこと

2つ以上の事業者に雇用されている65歳以上の労働者に対する雇用保険の適用範囲が拡大されます。

現行制度では、1、1事業所で週所定労働時間が20時間以上の者、2、複数の事業所で就労する場合は、それぞれの事業所ごとに適用要件を判断する(労働時間を合算しない)。となっていますが、今回の改正では複数の事業所の労働時間を合算して雇用保険を適用します。

参考:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 案概要(高年齢被保険者の特例)

今回の改正で雇用保険が適用される条件は、以下の3点です。

・複数の事業所で雇用されている65歳以上であること

・1つの事業所における1週間の所定労働時間が20時間未満であること

・複数の事業所における1週間の所定労働時間の合計が20 時間以上であること

今回の改正で雇用保険が適用となるのはあくまでも「労働者からの申し出」になるため、3つの適用条件を満たしているからといって労働者の意思に関わらず雇用保険が適用されるものではないという点です。

雇用保険の適用を希望する場合は、労働者から事業者に申し出る必要があります。企業としては労働者がこの申し出をしたことを理由に、労働者に対して解雇やその他不利益な扱いをしてはならないとされています。

参考:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 案概要(高年齢被保険者の特例)

健康保険法の改正は段階的に施行される予定となっており、2022年1月の改正では傷病手当金の支給期間、任意継続被保険者制度について変更されます。

傷病手当金の支給期間については、「出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。」(引用:全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要)とされ、「支給期間中に途中で就労したり、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して支給可能となります。」(引用:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます)

対象は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6カ月を経過していない傷病手当金であり、2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金です。

任意継続保険者制度について保険料の算定基礎の見直しや、被保険者本人の申請による資格喪失を認めることとするなど、が改正内容です。

傷病手当金について、今回の改正で対象となるものがあるか確認しておきましょう。

育児・介護休業法についても段階的に施行されます。2022年4月に施行される内容は「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務付け」と「妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け」、「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」です。

(参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要)

まず、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備については、現行法では環境整備に関する記載はなかった内容ですが、今回の改正では義務付けられることになります。

具体的には、研修や相談窓口等の設置とされています。

また、妊娠・出産の申し出をした社員に対して、育児休業制度を周知するとともに、育児休業の取得意思の確認が義務付けられます。

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和については、現行法では2つの要件がありましたがそのうち1つの要件が廃止されます。現行法では「引き続き雇用された期間が1年以上」、「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」の2要件が育児休業取得の要件となっていましたが、今回の改正で前者の要件が廃止され、無期雇用労働者と同様の取扱いとすることが定められています。

ただし、労使協定の締結によって雇用期間が1年未満の労働者を対象から除外できます。

参考:育児・介護休業法改正ポイントのご案内

今回新たに義務付けられた育児休業が取得しやすい環境の整備を急ぎましょう。いわゆるマタニティハラスメントを防止する研修の実施や育児休業取得に関する相談窓口を設置する等です。また、今回の改正において変更になった点を就業規則に明記しておきましょう。

在職中の高齢期の方について年金受給の在り方が見直されました。高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することが定められました。また、60歳〜64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲が拡大されます。

参考:年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要

年金受給開始時期の選択肢が拡大され、現行では60歳〜70歳の間となっているものを75歳まで拡大します。

また、国民年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に切り替わります。

育児休業中の保険料の免除要件が見直され、同月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には保険料免除の対象となります。また、賞与の保険料については1カ月を超える育児休業を取得している場合に免除の対象となります。

参考:全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要

社会保険の適用が拡大され、適用対象となる事業所の企業規模が500人超→100人超に引き下げられます。(2024年10月には50人超まで引き下げられる予定です。)また、社会保険の適用要件であった「勤務期間が1年以上の見込みであること」は撤廃されます。

参考:社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要

保険料免除の対象者、新たに社会保険の適用対象となる対象者を確認し、対象者への説明の機会を設けましょう。また企業として保険料の負担がどれくらい増減するのか確認しておきましょう。

現行の育児休業が見直しされ、育児休業を分割して2回まで取得することができます。また、出生直後の育児休暇取得が柔軟になります。

参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要

育児・介護休業法改正ポイントのご案内

育児・介護休業法の改正に伴い、育児休業給付制度についても改正されます。育児休業給付金の支給に係るみなし被保険者期間の計算方法の見直しがされます。また、育児休業の分割取得に対応した育児休業給付金の見直しがされます。

参考:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 案概要(育児休業給付におけるみなし被保険 者期間

中小企業への割増賃金率の猶予措置が廃止されます。現行法では、中小企業に対して月60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率について50%以上への引き上げが猶予されています。その猶予が廃止され、中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上とする規定が適用されます。

参考:働き方改革関連法のあらまし (改正労働基準法編)

割増賃金率の引き上げによって人件費の増加が予測されます。その前に今一度社員の労働時間が適正であるか確認しましょう。一部の社員に仕事量が偏っている場合等は是正し、一人一人の労働時間が適正となるように改善に努めます。この機会に業務効率化できるところがないか検討すると良いでしょう。

参考:【2023年4月施行】中小企業も月60時間超の時間外労働で法定割増賃金率50%以上になります

常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対して、育児休業の取得状況を公表することが義務付けられます。

参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要

育児・介護休業法改正ポイントのご案内

社会保険の適用対象となる事業所の企業規模が100人超→50人超に引き下げられます。

参考:社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要

高年齢雇用継続給付の見直しがされ、新たに60歳となる労働者への同給付の給付率が15%→10%に縮小されます。

参考:高年齢雇用継続給付の見直し

大企業は2020年6月より施行されている内容が、中小企業においても適用されます。中小企業においても、パワーハラスメントを防止、対策を行うことが義務付けられます。

厚労省が発表している「職場におけるハラスメント関係指針」にパワハラ対策において企業が講じるべき4つの措置について記載されています。

就業規則にパワハラに対する社内方針について記載する、社員に対するパワハラについての研修、相談窓口の設置等が求められます。とくに研修については一度実施して終わりではなく定期的に行うことが大切です。相談窓口については名前だけでなくきちんと機能する体制を整備しましょう。

行動計画の策定や情報公表の義務となる事業主の範囲が拡大されます。現行法では、常時雇用する労働者数301人以上でしたが、101人以上の事業主まで対象が拡大されます。また、301人以上の事業主においても、情報公表や⾏動計画の策定⽅法が順次変更されます。

行動計画の策定の流れや今回の改正に伴う変更は「女性活躍推進法に基づく 一般事業主行動計画を 策定しましょう!」に記載されています。

今回新たに対象となる企業は行動計画の策定の流れを確認し、少しずつ準備を進めていきましょう。また、行動計画策定後の社内周知、都道府県労働局への届出についても確認しておきましょう。

改正のポイントは以下のとおりです。

1、個人の権利の在り方

2、事業者の守るべき責務の在り方

3、事業者による自主的な取組を促す仕組みの在り方

4、データ利活用に関する施策の在り方

5、ペナルティの在り方

6、法の域外適用・越境移転の在り方

参考:個人情報保護法 令和2年改正及び令和3年改正案について

2、事業者の守るべき責務の在り方について、個人情報の漏えいが発生した際に努力義務とされていた個人情報保護委員会への報告が義務化され、本人通知も原則義務化となります。

ただし他の事業者から個人情報と取扱いを委託されている場合、委託元の事業者に個人情報漏えいの通知をすれば報告義務は免除されます。また、本人通知については、本人への通知が困難な場合かつ、本人の権利保護のために必要な代替措置をとっていれば通知義務は免除されます。

参考:改正法に関連する政令・規則等の整備に向けた論点について

また、今回の改正で、不適切な個人情報利用の禁止が明文化されました。

情報漏えいが発生した際の対応について業務フローおよび対応マニュアルを作成しましょう。報告経路と担当者を明文化させておくことが必要です。

個人情報の取扱いについて委託を受けていた場合や本人通知が困難な場合等、いくつかのケースを想定して業務フローを作成しておく必要があります。

常時雇用する労働者数301人以上の企業に対して、内部通報に対応するための体制整備が義務付けられます。例えば「通報受付窓口の設定、社内調査・是正措置、公益通報を理由とした不利益取扱いの禁止や公益通報者に関する情報漏えいの防止、これら措置に関する内部規程の整備・運用等を想定しています」

(引用:令和2年8月版 公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第 51 号) に関するQ)

参考:令和3年8月 20 日内閣府告示第 118 号

この義務付けについて、社員数が300人以下の中小事業者は努力義務となります。

また、通報者の保護にあたり、退職後1年以内の退職者、役員が対象に追加されます。

参考:公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)

内部通報体制の構築を急ぎましょう。すでに内部通報体制がある場合は実効性があるかどうか見直し、名ばかりの窓口ではなく信頼を得られるものに整備していきましょう。また、内部通報窓口についてしっかり社内に周知することが大切です。

時代の流れに合わせて多くの法改正が行われます。企業にとって「知らなかった」と、対応が遅れることは許されるものではありません。常にアンテナを高く、情報をキャッチアップし、対応が必要なものに関しては早めに準備を進めておきましょう。

庶務業務は、オフィスにおけるあらゆる業務が該当し、備品の管理、郵送物の受け取り、受付対応など、その仕事内容は多岐にわたっています。それゆえに属人的になりやすく効率化する事が難しい業務とも言えます。FOCがそういった煩雑な業務を整理し、一括でサービスをご提供します。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

津久井 基喜

元FOC社員。主にマーケティング担当と営業推進を担当。企業の事業を推進するうえで基盤となる管理部門の方々の価値を高めるための情報発信、提案を行いたいと日々考えている。

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE