くもと編集

マーケター兼編集者

FOC 当コンテンツの編集者。

宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。

「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

MENU

人的資本もしくは人的資本経営という言葉は2022年ごろからよく聞くようになりました。これは上場会社が2023年3月期決算以降の有価証券報告書に人的資本の情報開示が義務づけられたことが影響しています。

このように聞くと上場会社だけのことかと思われますが、実は非上場会社や中小企業にも関係する考え方です。

本記事では人的資本経営について説明しつつ、非上場会社含めてすべての企業が持っておく必要がある考えであることを説明いたします。

この記事の目次

人的資本とは、従業員が持つ能力や知識、スキル、ノウハウ、資源などを資本として捉える考え方です。

そして人的資本経営とは、「資本」として捉えた人材の価値を最大限に引き出し、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です。

資本と似ている言葉で資源があります。この2つはどのような違いがあるでしょうか。

資本とは、投資することで大きなリターンが見込めるものをいいます。一方、資源とは消費されるものをいい、経営においては「ヒト・モノ・カネ・情報」を4大経営資源と呼びます。

つまり人的資本経営において、「ヒト」は、“あるもの”として消費するものではなく、投資し、価値を生み出すものととらえます。「人件費=コスト」ではないということです。

ちなみに従業員側も自分たちが価値を生む存在であることを理解すべきで、企業側が一方的に「人は資本だ」と考え投資するだけでは思ったような効果が出ません。

なぜ、人的資本経営が注目されているのでしょうか。2023年から情報開示の義務化が始まったからだけではありません。

背景としては人材不足が大きいことと世界的な動きであることも影響しています。

2010年代までは“会社は株主のもの”という考えが大きく、それにより短期的な利益を優先し、ある意味従業員は蔑ろにされる(使うもの、消費するものという考え)傾向がありました。結果、退職者は増え、会社への帰属意識も下がり生産性も上がらず、不正も増えてしまいました。

2006年に国連が提唱した「投資に対する原則」、いわゆるESG投資(Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス(企業統治))や2015年の国連サミットで提示されたSDG’sが注目され、会社とは株主だけではなく従業員、ほか顧客や取引業者、地域社会を含めたステークホルダーのものという考えが重視されるようになりました。

このように人的資本経営が注目されるのは単純に情報開示の義務があるからではなく、会社を成長させ、企業価値を高めていくために必須の経営手法になっていくからです。

日本においては昔から「人を大切にする経営」を実行している企業も多く、「それと何が違うのか」と思われる方もいるのではないでしょうか。

人的資本経営では、「人」は投資するものです。リストラしない、定年退職まで雇用する、従業員の家族にも気を使う、というように“従業員を家族ととらえ、大事にする、しない”ということではなく、「人」に投資することで、その価値を高め、会社に貢献してもらうという点で考え方が違います。

どちらが重要ということではなく、今までのように従業員を大切にすることで、リストラしないことや定年まで働いてもらえる環境づくりは大切ですし、そのうえで投資をして価値を高めることがポイントになります。

(これからは採用においても投資対象なのかどうかという観点が重要になってきますし、人材戦略がないまま行われがちな一括採用も徐々になくなっていく可能性もあります)

2023年3月から2024年の日本での人的資本経営は、開示義務に対応することがメインになることが多かったと思います。今後は実態の伴った取り組みが進むと思われます。

日本企業の実態は、上場非上場関わらず、まだまだ人的資本に関する整備が整っていないのが現状です。

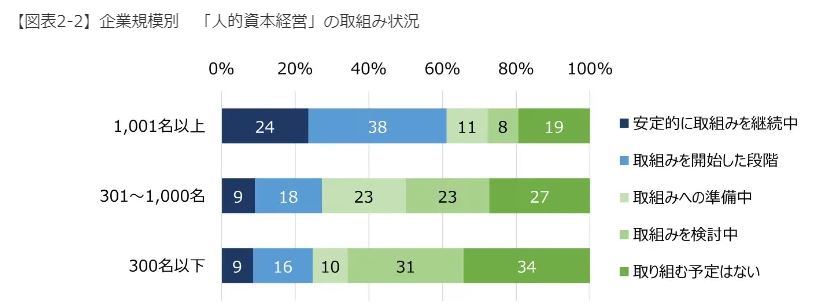

HR総研が2023年4月に行った調査によりますと、まだまだ取り組みまで道半ばというのが見てとれます。

出典:https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=361

日本企業は海外の企業と違い、新入社員の一括採用や終身雇用、年功序列といった制度や文化があること、そして転職の市場がまだまだであることから、“従業員は最後まで面倒見る代わりに会社の言いなりが当然“という考えがまだまだあります。

さらに上からの指示を間違いなく、しっかり行うこと、つまり“同質である”ことが評価されがちです。

ゆえに会社からの指示とは違うことに挑戦することや他人と違うことを認める風土がなかなか醸成されない傾向があります。

人的資本の11の領域のうち、リーダーシップ、ダイバーシティなどは特に整備が遅れがちになりますし、キャリア自律や女性幹部比率なども健全とはいえない状況で、さらにいえば危機感を感じていない経営者も多くいると思われます。

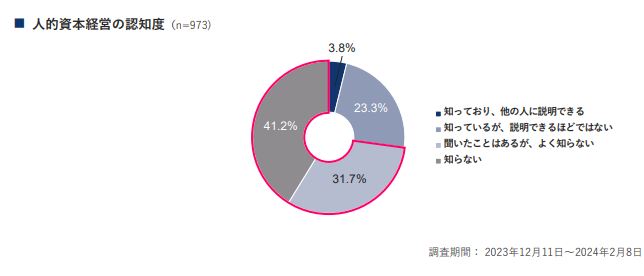

2024年においても人的資本経営という言葉を知らない会社が非常に多いです。

株式会社フォーバルが2024年2月に発表した結果によりますと、人的資本経営を「知っているだけ」を入れても3割という結果です。しかも「知らない」が4割います。

出典: https://gdx-research.com/wp-content/uploads/2024/02/bluereport_mini_202403.pdf

人的資本経営は、簡単にいえば、企業価値を高め競争力をつける経営です。

そして“企業価値を生むのが人”というのが世界的な共通見解になっています。

この実態は世界視点からみると、日本企業は経営において大きく差をつけられている可能性があるといえます。

上場会社だけの問題ではなく、非上場会社や中小企業も自分ごとにしないと他社に負けていく環境であることを正しく理解しないといけません。

特に中小企業においては「そんな余力はないよ」とご意見があると思います。しかし、これから社会人になる人やキャリア採用者は、人的資本経営に関する情報を参考にして応募してくる可能性が高くなり、人的資本経営を知らないままでいると採用自体が困難になります。そして人材不足の負のスパイラルに陥る可能性が高くなるのです。

経営資源で大企業に劣る中小企業こそ、人的資本経営に取り組むことで競争力をつけることができるのです。

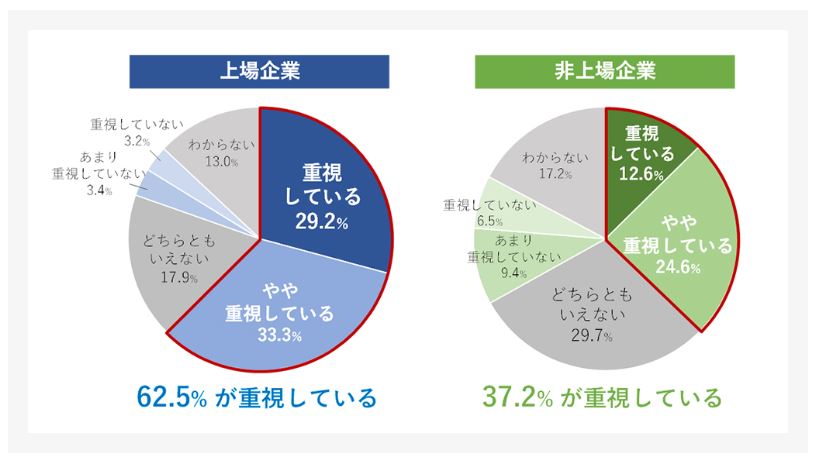

ちなみに日本能率協会マネジメントセンターの調査によると、非上場企業でも人的資本経営を知っていても重視している割合は38%弱でまだまだ高くはないとうのが現状です。

出典:https://www.jmam.co.jp/hrm/news/1281159_7494.html

人的資本経営は上場企業だけではなく非上場企業や中小企業でも重要でありますが、どのようなことに取り組めばよいでしょうか。

2018年にISO(国際標準化機構)は、ISO30414で、11領域で開示規格を制定したガイドラインを発表しています。

11領域は以下になります。

| 人的資本エリア | 概要 |

| 1.コンプライアンスと倫理 | ビジネス規範に対するコンプライアンスの測定指標 |

| 2.コスト | 採用・雇用・離職等労働力のコストに関する測定指標 |

| 3.ダイバーシティ | 労働力とリーダーシップチームの特徴を示す指標 |

| 4.リーダーシップ | 従業員の管理職への信頼等の指標 |

| 5.組織文化 | エンゲージメント等従業員意識と従業員定着率の測定指標 |

| 6.健康,安全 | 労災等に関連する指標 |

| 7.生産性 | 人的資本の生産性と組織パフォーマンスに対する貢献をとらえる指標 |

| 8.採用・異動・離職 | 人事プロセスを通じ適切な人的資本を提供する企業の能力を示す指標 |

| 9.スキルと能力 | 個々の人的資本の質と内容を示す指標 |

| 10.後継者計画 | 対象ポジションに対しどの程度承継候補者が育成されているかを示す指標 |

| 11.労働力 | 従業員数等の指標 |

出典:https://www.jmam.co.jp/hrm/column/0082-jintekishihon19.html

これらの領域は、「人的資本の情報開示」を、企業の人材戦略を定性的かつ定量的に社内外に向けて明らかにすることと定義しており、「組織や投資家が人的資本の状況を定性的かつ定量的に把握すること」や「企業経営の持続可能性をサポートすること」を目的としています。

また11領域は58の測定基準がありますが、すべてを開示する義務はなく、どの項目を開示するかは企業に委ねられています。非上場企業や中小企業においてもできることから着手することがベストです。

ISO30414はISOが発表したもので、2020年に経済産業省が公表した「伊藤レポート」というのがあります。

伊藤レポートとは、「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」プロジェクトにおける最終報告書の通称で2022年8月の3.0が最新となります。座長・伊藤邦雄氏に由来しており、一橋大学の名誉教授でもある伊藤邦雄氏は、現在も日本の人的資本経営を推進するための取り組みを行っています。

伊藤レポートはISO30414をもとに企業において人的資本をどう実現していくかをのべています。

伊藤レポートには基本メッセージがのべられています。

1.持続的成長の障害となる慣習やレガシーとの決別を

2.イノベーション創出と高収益性を同時実現するモデル国家を

3.企業と投資家の『協創』による持続的価値創造を

4.資本コストを上回る ROE を、そして資本効率革命を

5.企業と投資家による『高質の対話』を追求する『対話先進国』へ

6.全体最適に立ったインベストメント・チェーン変革を

それぞれ日本経済を持続的な成長軌道に乗せるためのものになっており、4のROEを最低限8%とするのはニュースにもなり、覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

2017年に伊藤レポートがアップデートされ、人材戦略に求められる「3つの視点」が挙げられました。

①経営戦略と人材戦略の連動

②As is-To beギャップの定量把握

③企業文化への定着

です。

特に重要なのが①の経営戦略と人材戦略の連動です。新卒を一括採用している日本企業においては解決するのが難しい視点です。

よくあるのが、採用して各部署へ配属することです。学生視点でいう“配属ガチャ”です。経営戦略と人事戦略が連動していれば、配属ガチャ問題は低減することができます。(上司や同僚との相性は解決できない可能性はありますが)

さらに人材戦略に必要な要素として5つを挙げています。

①動的なポートフォリオ

②知・経験のD&I

③リスキル・学び直し(デジタル、創造性等)

④従業員エンゲージメント

⑤時間や場所にとらわれない働き方

経営戦略に合わせた人材の構成、個人や組織を活性化させるD&I、新しい事業にマッチしたリスキリング支援、働く環境整備、キャリア自律支援などが必要とされます。

さらに伊藤レポートは2022年に3.0が公表されています。

3.0では、SX(サスティナビリティ)実現に触れられており、会社だけではなく、より社会への貢献を強く意識した内容となっています。

企業とは単に利益を生み、株主に還元することだけでは成り立たず、従業員、そして社会に対してどう貢献しているかが重要となっています。

だからこそ、今、パーパス経営が重視されていると言えます。

人的資本経営を意識せずともパーパス経営に取り組んでいる非上場企業や中小企業はいるのではないでしょうか。

では、人的資本経営とは何をすべきでしょうか。ISO30414や伊藤レポートをベースに以下3点が基本施策となります。

経営戦略や事業戦略と人事戦略を連動させることが重要です。戦略を実施するためには組織をどうするか、組織を運営するためのスキルやノウハウ、ITインフラはどうするのか、配置する人材はどうするのかを策定していきます。

人材ポートフォリオの作成やスキルマップ作成などが重要となっています。

① で立てた戦略において実際に実行する人材がいるのか、いるのであればどう育成するのかを考えます。特にDXを推進していくのであればリスキングが必要となってきます。

単に年功序列での昇進昇格ではなく戦略に合わせたポジションの用意、そしてポジションに合わせた人材育成がキモとなります。

勤怠管理や人事管理システムの導入も重要ですが、人的資本経営という点で社内にどのようなスキルや経験がある人材がいるのかの把握、人材育成(投資した人材)の投資効果がどうなのかを定量的に測定できるようにHRテクノロジーの導入は必須です。

上司や周りの感想や感覚での評価では人的資本経営は実現できません。

人的資本の本質は、在籍している人材にポテンシャルを発揮してもらうための環境整備をどれだけ行い、事業拡大をしていけるか、です。

人への投資はすぐに効果が見えませんし、そもそも定量化するのも難しいです。人的資本経営の環境を整えるために、いつの間にかシステム導入が目的になっている、研修を実施することが目的になってしまわないように気をつけるべきです。

何度も述べますが無形資産である人への投資は世界的な評価視点でもあります。

経営資源が潤沢にあったとしても、結局人がいないとその他の資源は活用できません。企業が存在する意味も経済をまわす意味も人がいるからこそ意味があります。

人的資本経営は、人を資源から資本ととらえることで、結果的に企業価値を高め競争力を高める最良な経営手法です。それは上場会社だけではなく全企業においていえることで、今までの「従業員への考え方」を変えていく必要があります。

とはいえ人的資本経営のためすべてを自社でまかなうのは難しいというのも現実です。そもそも人が足りない、ノウハウがない、制度がない、資金もない、というのは上場会社に比べて非上場会社や中小企業では永遠の課題です。

短期的な目線で事業を推進させつつ、長期的な計画を実行していくのは効果もみえづらいので、なかなか力もかけづらくなります。

人的資本経営のため長期的な目線は必須であるものの、短期的にどう施策していくか。

現在の従業員への投資もできる限りしつつDXを推進して効率化を図っていくこと(従業員一人ひとりの生産性向上)は当然対応すべきことです。

さらにすべてを内製するのではなく、外部の力を借りることも手段のひとつです。たとえば専門人材の派遣サービスやアウトソーシングの活用も検討すべきです。

限られた経営資源と事業戦略において投資すべき対象を明確にし、それに連動した人事戦略を策定したとき、外部の力を借りることで人的資本経営がより実現性が高くなるのであれば、検討しない手はないのではないでしょうか。

3年後、5年後のあるべき姿を目指すためにさまざまな手段を講じて、ぜひ人的資本経営に取り組んでいただければと思います。魅力的な会社になれば、結果人や資金、評価も集まってきます。

FOCでは、30年・1,000社にご提供し続けている経理・人事・総務をはじめとした間接・事務業務に対してアウトソーシングのほか、RPA、AI、クラウドシステムを組合わせてサービス提供いたします。

こんな課題を解決します

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

くもと編集

マーケター兼編集者

FOC 当コンテンツの編集者。

宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。

「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE