■仮想通貨・暗号通貨とはなにか

にわかに仮想通貨・暗号通貨に対する関心が高まっています。仮想通貨という言葉が日本では普通に使われていますが、暗号手法(cryptography)によってセキュリティが確保され、ネット上で取引される通貨であるため、最近では暗号通貨(crypto currency)と呼ばれ始めています。

通貨自体は遠い昔は金や銀、貝などの希少価値のあるものが使われ、それが金貨や銀貨となっていきました。その後、銀行や国家の金銀保有にもとづく信用力を背景に兌換紙幣(convertible note、convertible currency)が発行されましたが、現在ではこうした金などとの交換を保証しない、国家が信用保証した不換紙幣(fiat currency)が主流です。

暗号通貨は暗号手法に下支えされており、ネット上で取引される貨幣として位置づけられているものです。代表的なところでは、ビットコイン、イーサ(イーサリウム)、リップルなどがあります。国家の保障はありませんが、暗号通貨の発行形態に独特の制限を設けることで、信用を担保し、希少性とセキュリティを保証しています。

例えば、ビットコインであれば、通貨発行量を制限し、定期的に通貨を減少させ、マイニング(ビットコインを発行できるロジック探求)の末、コインが生成されます。このような新たなコイン発行形態をとることで、通貨の供給量を制限しているのです。

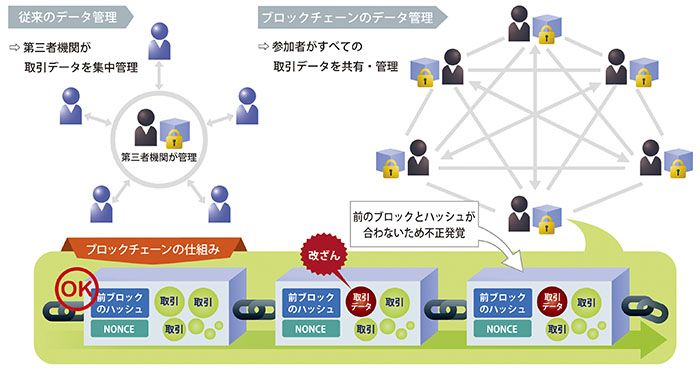

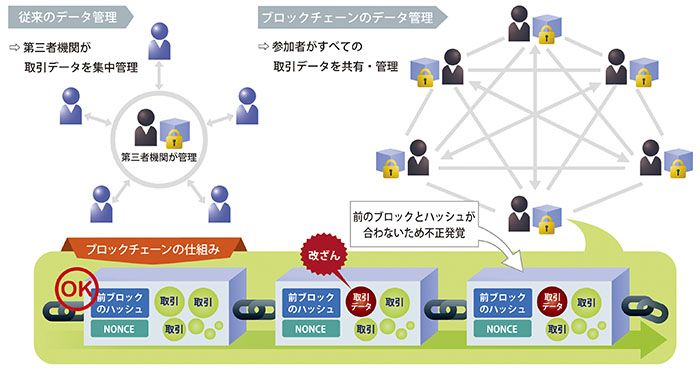

また、ブロックチェーンというデータ間(ブロック)の取引により信用が担保されています。要はビットコイン取引データをチェーン化し、タイムスタンプを押して、一度設定されたブロックを後から改竄(かいざん)できないようにすることで取引に信用を持たせているのです。

ブロックチェーンの利用により、データ改竄ができないため、取引自体の改竄や「偽札」の発行が困難となり、安全な取引ができるわけです。

▼ブロックチェーンの仕組み

■国家が発行する通貨の信用の揺らぎ

暗号通貨に関しては、国家による信用が裏付けされていないため、にわかには信用しがたいところもあります。「そもそも本当に発行が制限され、希少性が担保されているのか」「技術的な穴によって貨幣の信用が崩壊しないか」あるいは「そもそも発行体に意図がありはしないか」といった危惧があるのも当然です。

しかし、所詮貨幣はどのような形態をとっていたとしても、信用に基づく合意の上にしか価値が認められないものです。したがって信用をベースに価値形態が守られるという点で、現在の不換通貨も暗号通貨も差はないのです。

金が信用され、価値が認められるのも希少性があるためであって、暗号通貨が発行量を規定している限り、希少性による価値認識と信用は維持される可能性があります。人間は希少性に価値を置くからです。

この点で、現在の不換紙幣・不換通貨の方がより信用が揺らいでいるといえます。多くの国では、紙幣を大量に刷って、インフレを起こそうとしています。名目上の成長を目指してとのことですが、価値の裏付けのなくなった紙幣はいくらでも刷れるため、希少性のあるモノに対してその相対価値を低減させています。

例えば、金に対するドルや円の相対価値はこの20年で4分の1になっています。中国で暗号通貨へのお金のシフトが起きているのは国家への信用、国家が発行する自国通貨「元」への信用に対する行動です。要は、自国通貨を信用していないため、自国通貨以外の通貨や土地に資金を移動させているわけです。

つまり、無制限の紙幣の増刷と国家の信用力の低下により、国家が発行する不換紙幣・不換通貨の信用も揺らいでいるわけです。

■暗号通貨投機バブルによる乱立と淘汰のはじまり

国家の発行する通貨の信用が揺らいでいるからと言って、暗号通貨が絶対的に信用できるかというと、まだ黎明期としか言えないでしょう。国家が発行する不換通貨は、物理的に手にできる紙や金属で表現されるため、手にとれる現物があるという安心感があります。

その点、暗号通貨はネット上のデータでしかないため、バーチャルな存在としての不安感の払しょくには時間がかかるでしょう。

また、暗号通貨は次から次へと登場しているため、発行体への不安もありますし、暗号技術への不安もあります。

現在、暗号通貨は投機の対象ともなっていて、2017年の上半期ではかなり高い変動幅の中で取引されています。

一日に40%以上の上下動があったり、投機バブル的な動きも起きたりしています。

ちょうどアメリカ合衆国の黎明期に、数千の銀行がそれぞれの銀行の信用力を背景に、数千の独自通貨を発行したときのような状況になっています。

いくつもの銀行が淘汰・統合され、複数あった通貨が統合されていった米国の歴史と、今の暗号通貨は同じ道をたどっていくのかもしれません。きっと遠くない未来、淘汰がはじまるでしょう。

■インターネットによる国境の破壊が国家発行通貨に及ぼす影響

現在、国家は自国通貨の流出に神経を尖らせはじめています。

国を跨いで資金が移動することを制限し、監視を強化しています。

グローバル化が進展する中で、国家間で通貨が異なると、取引の度に多額の両替手数料と送金手数料がとられるため、非常に非効率で高コストな状況になっているのです。

すなわち、グローバルにビジネスを行うに際し、現在の不換通貨が足かせになってきているということができます。銀行間取引の鈍重さと高コストに辟易とし、「所詮、今の貨幣は単なる数値=データでしかなく、ムダな非効率さを馬鹿馬鹿しい」と思っている人が多くなっているのです。

しかし、インターネットが国境を破壊してデータ連携していくとするなら、そのうえでデータとして移動する貨幣も暗号通貨化してしまえば、両替もシステムによって一瞬で行うことができ、送金・着金も瞬時にできます。事務手数料や両替手数料など不要になり、利用者には劇的な利便性をもたらすのです。

実際、銀行窓口で海外送金した経験があれば、二度とこんなくだらないやりとりはしたくないと思うことでしょう。暗号通貨はこうしたストレスと物理的な障壁を取り払ってしまう、恐るべきテクノロジーともいえるのです。

■仮想通貨、暗号通貨がもたらす金融への影響

貨幣が単なる数値データであることが突き詰められれば、すべての取引がネット上で決済されるようになるでしょう。実際、スウェーデンは遠くない未来に現物貨幣の一掃を計画しています。これが実現されると、国家が発行する仮想通貨・暗号通貨とインターネット上で取引される暗号通貨がダイレクトに両替されるようになるでしょう。

一方で、今の銀行業務で行われている窓口業務はほとんど不要になると予想されています。多くの職が失われ、為替取引の狭間にあった多くの仕事が失われていくでしょう。こうした為替仲介業務や銀行間取引きが変わることで、金融の姿も大きく変わるはずです。

また、すべての取引がネット上で完結してくると、企業間の決済や個人の決済もネット上で行われるようになり、ますます現在の不換通貨ベースの金融業が細っていくものと思われます。要は、暗号通貨と決済の仕組みを握ったものが世界の金融取引を独占できる可能性があるわけです。

もちろん、金融機関の仕事は為替業務や決済業務だけではありませんから、すべてが淘汰されることはないでしょうが、大きな手数料ビジネスの一端を失うことになるでしょう。

いままさに、従来の小売業とネット小売業がしのぎを削っているように、金融業も劇的な競争に投げ込まれます。20世紀的なビジネスモデルは変革されなければならない、テクノロジーの大波が来ているのです。もちろん、それにあわせた法制度や社会制度も変わっていかなければならないでしょう。