作業プロセス全体をロボティック化するRPAおいて、AIは要素の1つです。

「判断」の部分をAIにさせるようにすれば、人員リソースに余裕が生まれ、別業務に対応することが可能になります。人手不足や残業が問題となっている日本において、RPA・DPA・AIは重要な武器となるでしょう。

■今までのロボット・プロセス化は単純事務作業が大量にある金融業が中心

ここ最近、日本でも事務作業のロボット・プロセス化(ロボティック化)がメディアでも取り上げられるようになりました。現在のところ、導入事例のほとんどは、海外の例も含め、金融の事務作業です。

金融機関の仕事は、人力での事務作業のかたまりといえます。たとえば、保険の申し込み受付業務を考えてみましょう。まず、申込書は手書きです。そこから、内容を表計算に転記入力します。転記入力にあるのが、不整合や記入漏れ・ミスがないかを確認する各種チェックと訂正作業です。

入力者がチェックしたあと、上司や同僚などが再チェックする、ダブルチェックやトリプルチェックがあります。すべてのデータがきれいにされたあと、転記された「正しい」表計算を見ながら、基幹システムに入力していくのです。

業務には、忙しい時期と暇な時期がありますが、忙しい時期を基準として人員が揃えられている、あるいは忙しい時だけ社員の応援や派遣社員の臨時採用があるため、金融機関は人件費の部分で高コスト体質となっています。

しかし、こうした事務作業はすべてロボティック化可能です。まず、申込書をOCRで読ませて電子データ化し、読み込まれた電子データにミスがないかどうかのチェックも自動で行います。そして、最後の基幹システムへの転記・入力も自動です。人間は、ロボットが抽出した異常データにだけ対応すれば良く、大幅に効率化されます。

■これから製造業のロボット・プロセス化が始まる

金融機関では、仕事がわかり易く、人手による事務作業が膨大で、効果が出しやすいため、昨今ロボティック化が進んでいます。

いっぽう、事務作業が膨大でも、金融機関のように集中的に同じような作業を人がしているのではなく、組織別に事務作業が分散しているのが製造業です。

しかし、こうした性質上、金融機関のようにすぐには大きな効果が出せないであろう製造業でもロボティック化が始まろうとしています。

なぜなら、ロボットは、今までの大規模な効率化システムに比べて低コストで導入できるからです。低コストに導入できれば、作業者が分散していて、効果範囲がさほど大きくなくとも、投資対効果が期待できます。

(ここでいうロボットとはラインですでに導入されている機械ロボットではなく、プロセスを実行するロボットです)

■デスクトップ・プロセス・オートメーションがスタートポイント

作業者の個人パソコンの中では、いろいろな事務作業が行われていますが、それを自動化することができます。

たとえば、交通費を精算するにも、ネットで料金を調べ、転記することが多いでしょう。始点-終点から料金を出し、入力後、ミスがないか管理者も始点-終点から料金を確認し、正しいかチェックします。これらの作業はすべてロボティック化が可能です。

同様に、出荷指示などの作業もロボティック化できます。顧客の注文書や納入指示書から納入日、納入場所、納入数量などを表計算に転記・整理してから基幹システムへ入力することがありますが、すべての情報をOCRで読み取り、そのまま基幹システムへ自動連携させることができるのです。

このような、単純な事務作業の繰り返しが個人パソコンで行われている例は、膨大に存在しているでしょう。こうした個人パソコン上の仕事をロボティック化してしまうのが、「デスクトップ・プロセス・オートメーション(以下、DPA: Desktop Process Automation)」です。

DPAの簡易な例は表計算のマクロです。これもある種のロボティック化で、もっとも安価に導入できる一例といえます。

■ロボティック・プロセス・オートメーションへ拡張されていく

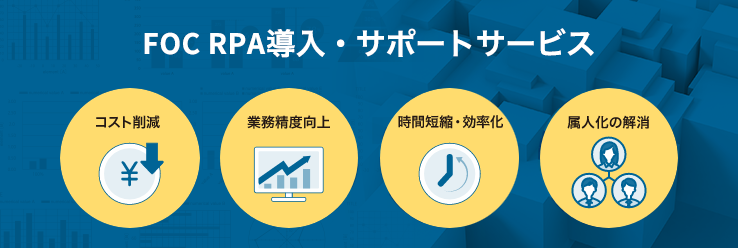

DPAからもっと進んで、複数システム間をわたっていく長いプロセスをロボティック化することを「ロボティック・プロセス・オートメーション(以下、RPA: Robotic Process Automation)」と呼びます。

たとえば、請求業務における請求書の作成を考えてみましょう。まず、基幹システムから請求月のデータを抽出・集計し、請求額と値引き額を計算したあと、消費税を計算して請求額を確定させ、請求書を作成し、プリンターで印刷します。このような複数のシステムやプリンターなどの機器を連動させて行う、一連の作業をすべて自動化してしまうのがRPAです。

請求書作成のプロセスのスタートを人間が指示することもできますし、決まった時間に自動的に処理が動き出すように「スケジュール化」することもできます。スケジュール化できれば、ますます自動化が進んだといえるでしょう。

■AIはロボティック・プロセスの一要素技術

さて、世の中AI( Artificial Intelligence)流行りですが、企業のプロセスの中では、AIはRPAの一要素技術といえます。今まで人間が行っていた「判断」を自動化するための道具がAIです。

たとえば、製造業では、需要予測モデルの変更をAIで行わせようとしています。今までは、人間が過去実績を分析したり、予測に影響しそうな事象を見つけたり、影響度合いを検討・判断したりたりしていましたが、こうした仕事もAI化しようというわけです。

最終判断まではAIにはまだ無理なので、複数の予測シナリオをケースにより選択・提案させ、最後は人間が判断をします。つまり、人間という「高級なリソース」の判断は、重要品目に絞り、さほど重要ではない品目の予測モデル選定はAIに任せてしまうということです。パレートの法則でいう、上位20%が、その他の80%を決めてしまうという考え方は需要予測でも適用されます。ですから、さほど影響がない下位80%の品目が決める売り上げなどは、少しぐらい予測を外してもかまわないので、完全自動化してしまうのです。

もちろん、異常値のチェックを同時に行い、欠品リスクや滞留リスクが高いといったアラートも下位品目でもAIに出させて、必要に応じてチェック可能にします。同様に、コールセンター業務や事務センター、保守などのサービス業務へのAI導入も可能でしょう。

この製造業での現在の取り組みモデルはかなり簡易なAIです。それでも効果が大きくでます。驚異的な人員リソースの余裕を生み出し、他の業務に作業者を振り向けていくことが可能なのです。

■人手不足・働き方改革の日本ではDPA、RPA、AIは重要な武器に

日本は少子・高齢化で人手不足になります。同時に、日本人は働きすぎであるため、効率化し、残業をしない働き方に変えていく必要があります。人手不足で働き方改革を推進している日本ではDPA、RPA、AIは重要な武器になっていくでしょう。

次の機会で、現在の私の取り組みの製造業でのRPA化、特にAI化について書いてみたいと思います。