パプリカ

外資系総合商社と総合マーケティング支援会社にて法人向け営業職を経験。 世の中にあふれる情報をかんたんにわかりやすく、一人ひとりに合ったかたちで伝えることをミッションに活動中。

MENU

RPAを導入することによって、企業活動にどのような影響がもたらされるのでしょうか。RPAツールの機能や特徴に加えて、導入事例を紹介していきます。自社の課題や問題点と比較しつつ何ができるかを検討しましょう。

この記事の目次

RPAの導入を検討する場合、RPAへの理解がないことでさまざまな問題が生じる可能性があります。「せっかくRPAを導入したにもかかわらず、期待した成果が得られなかった」というケースも出てくるかもしれません。

こうした問題を解決できるのが、各社ベンダーが提供しているRPAソリューションです。RPAソリューションは単にツールを運用することではありません。RPAを用いたトータルサポートを指します。RPAソリューションにはどのような特徴があるのかを、詳しく解説していきます。

RPAソリューションは、ベンダーがRPAの導入から運用までを支援してくれます。導入する前に、まずはどのような課題をRPAで解決できるのか問題点のヒアリング、スタートする部署やチームの決定、運用後のサポートなどを行ってくれます。

これにより、RPAの導入によって生じる業務上の軋轢や社員に普及しないといった問題を、スムーズに解決することが可能です。

事業や部署によって、自動化できる業務内容は異なります。業務内容によって欲しい機能がなければ、業務を効率化することは難しいでしょう。

RPAソリューションは、多様ななRPAの機能を、事業に合わせて提供してくれます。これにより、自動化できる業務を増やしたり、他の部署との連携をスムーズにするといったことが可能になります。

多機能なRPAの場合、管理者不在のRPAロボット(野良ロボット)の管理が課題になることがありますが、管理の方法も統一化されるため、RPA自体の管理も適切に行えるようになるでしょう。

RPAソリューションを利用する最大の利点は、RPAツールの持つ効果を最大限に引き出してくれるという点です。

過去の事例や実績から、最適なRPAの使い方を検討してくれるため、自社で考案するよりも適切なRPAの活用が可能になります。RPAの効果を最大に発揮できるため、コストパフォーマンスも向上します。自社の課題解決に大きく貢献するでしょう。

RPAソリューションを取り入れている企業は、日本でも増加傾向にあります。どの程度増加しているのかを、近年の調査データとともに見ていきましょう。

市場調査会社「MM総研」が2020年1月に実施した調査によれば、国内企業のRPA導入率は大企業・中小企業を併せて38%に上るとされています。

そのうち1,000億円を超える大企業に限れば51%にもなり、およそ半数以上の大企業がRPAを導入しているという結果が出ています。

また、RPAを導入していると答えている企業のうち、複数のRPAツールを利用している企業は47%にも上りました。理由としては「比較検討・テスト」「互換性・使い分け」「リスク分散」が挙げられています。

先のMM総研の調査によれば、RPAの浸透率(どれだけの範囲で使われているかの指標)の高いRPAソリューションとして「UiPath」「WinActor」が挙げられています。

それぞれの特性について、詳しく見ていきましょう。

NTTデータが提供している「WinActor」は日本国内におけるシェア率の最も高いツールです。金融業から物流、小売と幅広い業務に対応しており、導入企業数は5,500社を超えています。

Windows上で操作可能なアプリ、個別の業務システムを利用した業務をシナリオとして学習し、パソコンで行う定型業務を自動化するのがこのツールの特徴です。

Microsoft社のOffice製品などにも対応していて、専門的な知識がなくてもPCへインストールすればすぐに利用できるようになる点が特徴として挙げられます。

NTTデータならび全国のパートナー企業が運用をサポートしてくれるのも、支持されているポイントと言えるでしょう。

サービスサイト:WinActor

「UiPath」はアメリカで開発されたツールですが、すでに日本語に対応済みで、日本語によるサポートも行っています。国内の金融機関100社以上の導入実績があり、高いセキュリティを誇っています。

100社を超えるテクノロジーパートナーのAIを利用できるのも特徴で、AIを活用してより高度で複雑な作業をも可能にします。

開発ツールの操作はドラッグ&ドロップによるシンプルなものですが拡張性が高く、独自色の強い業務にも対応できます。

サービスサイト:UiPath

RPAには3段階のクラスがあります。クラス1は簡易的なRPAのみによるもので、クラス2はAIとの組み合わせ、レベル3はより高度なAIと組み合わせたクラスです。

クラス1では、情報入力や検証といったシンプルな作業のみを対象としていますが、クラス2とクラス3では、AIとの組み合わせによって音声解析や非言語データの読み取り、ディープラーニングといったより複雑で高度な業務を行うことができるようになります。

売り上げ予測や業務効率化の提案などといった人間が行うのに近い業務にも、RPAが対応できるようになるのが大きなメリットと言えます。

「BizRobo!」は充実したサポートと豊富な運用実績が特徴です。10業界20業種40社以上のパートナーと連携しており、業種・業界に対応できるノウハウを持っています。国内導入実績は1,560社を超え、経験の豊富さからスムーズな対応にも期待が持てるでしょう。

1ライセンスで多くのロボットを稼働させることが可能で、大規模な業務であっても自動化することができます。また、スモールスタートを想定している企業のために「BizRobo! mini」というサービスも展開しており、お試し導入もしやすくなっています。

サービスサイト:BizRobo!

「Robo-Pat」は技術者に依存せずに、作成と管理ができるという点が特徴です。エンジニアの力を必要とせず、自分で業務を自動化することができます。

月単位の契約のため、月毎の使用量によって料金を変えられるので無駄なコストを抑えられる点も魅力です。Webサイトとアプリケーションの両方に対応していて、幅広い業務を自動化することができます。

また、1カ月3ライセンスの無料トライアルが可能という点や、各種サポートがすべて無料で利用できるというのも特徴です。RPAについてあまり知識がないという担当者でも導入がしやすい製品です。

サービスサイト:Robo-Pat

他社との契約や請求書のやりとりに、紙媒体を用いていることは少なくないでしょう。また、紙からデジタルに移行するにあたっては、人の手で行うと膨大な手間が掛かります。

こうした紙からデジタルに移行するための仕組みがOCRです。OCRとRPAを連携させることで、こうした業務を効率化していきましょう。

OCRとは「Optical Character Recognition」のことで、直訳すれば「光学文字認識」となります。シンプルに言えば、画像データのテキスト部分を、文字データとして変換する機能のことです。

人間は紙に書かれているデータを文字として認識することが可能ですが、機械はそうではありません。あくまで画像としてしか認識できず、画像の状態では文字を編集したり、打ち出すといった作業が不可能です。

こうした問題を解決するために、画像の文字を文字情報として変換するのがOCRです。名刺をテキストとして保存したり、紙の書類をPDFやテキストとしてデータベースに保存するのに役立ちます。

元々が電子情報であれば、RPAによってデータベースへの自動入力などが行えます。しかし、FAXなどの紙文書の情報は、RPAのみでは自動入力は行えません。そこで必要になってくるのが、OCRの技術です。

OCRとRPAを組み合わせることにより、紙文書の情報を自動でデータベースに入力することが可能になります。RPAの活用の幅を劇的に広げることができるようになるでしょう。

RPAとOCRを連携することで、以下のようなことができるようになります。活用例から、自社にRPAを導入する際の参考としてみましょう。

会社間の取引、あるいは顧客との取引において、請求書や商品の明細書などを紙で取引をしている会社もあるのではないでしょうか。こうした紙文書をデータとして取り込むには、RPAとOCRを組み合わせる必要があります。

毎日多く発行される紙文書を手入力するのは手間が掛かります。そこで、OCRで処理する工程をRPAによって自動化することで、業務の効率化が図れます。紙文書で保存するのとは違い、データの検索や抽出も行えるようになるのもRPAとOCRを組み合わせることの強みです。

営業などの部門では、名刺を交換する機会も多くあります。交換した名刺に記載された相手の会社名や連絡先、氏名などのデータを手入力するのは手間が掛かります。

こうした手間を嫌い、画像データのままで保存するというのは有効ではありません。DMの送信などで相手の情報が必要な場合に、検索したり情報を打ち込んだりする手間がどうしても掛かってしまいます。

そこでOCRとRPAを連携し、名刺の情報取り込みを自動で行うことで、DMの送信やデータの検索をスムーズに行えるようになります。名刺を多く交換する企業ほど、RPAによる効率化は有効と言えるでしょう。

デジタル化に移行しつつも、社内の稟議書や社員情報など、まだ紙文書で扱っている企業も多くあるでしょう。こうした紙の書類をデジタル化するのに、OCRとRPAの連携は有効です。

特に、AIとOCRを組み合わせたAI-OCRと連携したものについては、手書きの文書でも読み取りの精度があがります。AI・OCR・RPAの三つを組み合わせることで、手書きや活字の文書でも読み取ることができるようになれば、効率化は大きく進むでしょう。

自社でRPAを導入しようと思った場合、シェアの高いRPAを選ぶことが多くなるでしょう。しかし、UiPathやWinActorのように、シェアの高いツールから選ぶ場合、一概にどちらのシェアがより高いかではなく、機能や特性を比較してツールを選ぶ必要があります。

どのような点に注目してRPAを選ぶべきなのでしょうか。比較ポイントについて解説します。

シェアの高いRPAでは、規模に合わせた価格が設定されているのが一般的です。例えば、WinActorであれば、1台から始めるノードロックライセンスと、複数の部署や拠点で利用する大規模用のフローティングライセンスが用意されています。

BizRobo!の場合、ロボットの同時稼働台数によって価格が異なるようです。開発者向けか現場向けかの用途によってプランや価格が変わることもあります。

以上の点から、価格から選ぶ際に重要なポイントは導入規模と用途を先に決めておくことだと分かるでしょう。そこからツール同士を比較し、自社にとっての適正価格かどうかを見極める必要があります。

取り扱い難易度にも着目しましょう。操作性はもちろん、専門的なプログラミング知識が必要かどうかは、導入・拡張のしやすさに大きな影響をもたらします。

シェアの高いツールでは、ドラッグ&ドロップで基本操作が可能なものが多いですが、シナリオ作成や他ツールとの連携などの細かい作業まで操作性が優れているかは、検討する必要があります。

特に、海外製のツールが日本語に対応しているかどうかは要注目です。ツールの中には、基本的な処理は日本語対応していても、細かいメッセージや表示が日本語対応していないものもあります。

海外でシェアが高く、必要な機能があったとしても日本語化に対応していない場合、扱いが難しくなってしまう可能性もあるので注意が必要です。

RPAの導入・運用に至っては行うべきことがさまざまあります。自動化する業務範囲の選定、業務化のプロセスの決定、シナリオの作成といった要項は、ノウハウがなければ難しいですし、導入後にトラブルを引き起こす引き金になりかねません。

また、運用後に発生したトラブルや課題の解決は、RPAの知識を持っていないと難しいケースも多々あります。こうした問題に対処できるかどうか、RPAのツールごとのサポート体制を確認しましょう。

サポートの内容としては、RPAを扱う技術者を育成するためのトレーニングサービス、導入までのヒアリングやガイド、シナリオ作成など広範囲にわたります。自社が欲しいサポート制度が存在するかも、RPAを選定する上での重要なポイントです。

RPAを導入した企業の事例を見ていきましょう。どのような課題があり、RPAが解決にどう貢献できたのかを紹介します。

不動産会社でしばし大きなタスクとなるのが、物件情報の収集です。空室情報の収集とデータベースへの登録に時間がかかっていた不動産会社では、RPAを導入してこの作業を大幅に短縮することに成功しました。

1つの物件を検索し、登録するのに10~20分かかっていたこの作業は、トータルで1万時間以上有していたそうです。この作業をロボットにより自動化するとともに、OCRと連携してFAX情報の取り込みなども行った結果、大幅な業務効率化に成功しました。

この会社では、今後は経理や総務といった部署でもRPAを導入し、さらなる効率化を図っていくといいます。

とあるシステム機器販売会社では、基幹業務システムとしてERPを使用していましたが、ERPのみでは閲覧や編集などの機能が使いづらいため、Officeソフトなどと併行して事務作業を行うという方法を選択していました。

そこで、ERPと連携が可能なRPAの導入に踏み切りました。その結果、ロボットで操作できるものはERPやOfficeソフトだけでなく、PDFファイルやSENDMAILなど多岐に及び、さまざまなアプリと基幹業務システムを、エンジニアの知識や技術なしで導入することに成功しました。

今後は、情報システム部門から事業部門などへと、さらにRPAを適用できる業務を拡げていくことを目標としています。

RPAについての理解が足りない状態でツール単体でRPAを導入した場合に、期待した成果が得られなかったというケースも出てくるかもしれません。

ツール単体ではなく、RPAのソリューションを導入することで、企業に業務の効率化をもたらすだけでなく、RPAの導入によって生じる業務上の軋轢や社員に普及しないといった問題を、スムーズに解決します。RPAはデジタル化への対応や労働力不足へのアプローチなどといった課題に対し有効な解決策として、大企業を中心に、日本国内でも導入が進んでいます。

また、OCRをはじめとした他の技術とのソリューションを利用することで、RPAの用途は大きく広がります。RPAを導入する際には、ベンダーのサポート体制が充実しているかや価格、扱いやすさなどに着目し、自社にマッチしたRPAソリューションを選ぶことで、業務効率化をより効果的に行うことができるようになるでしょう。

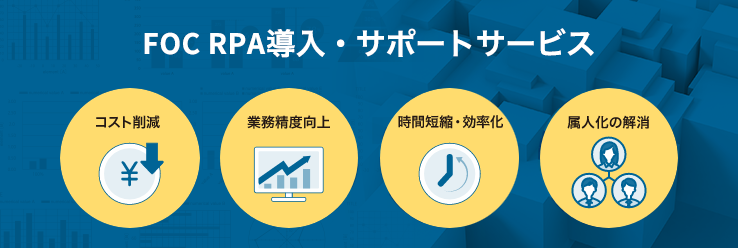

RPAの導入には、自動化業務の切り分けや設定の難しさなど様々な課題があります。そこで、アウトソーシング30年/1000社の実績と高い専門性を持つFOCが、失敗しないRPA導入方法を詳しく解説。FOCは最適なRPAの業務フローを構築をサポートします。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

パプリカ

外資系総合商社と総合マーケティング支援会社にて法人向け営業職を経験。 世の中にあふれる情報をかんたんにわかりやすく、一人ひとりに合ったかたちで伝えることをミッションに活動中。

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE