新型コロナウイルス感染拡大を契機に徐々に浸透したテレワーク。導入率やメリット・デメリットなど、実際のところは、いかがなものなのか?

聞こえてくる応えは、都内で働くビジネスパーソンが地元に戻ったり、自身が憧れていた地方に移り住んだり、といったように都会から地方へ異動し、テレワークを活用して仕事に従事するなど、主に首都圏を中心にした実情が多く取り上げられています。

今回は筆者である田村が在住している新潟県のケースを取り上げ、レポートしていきます。

既にテレワークに当たっている、或いは、予定がないといった方々も、立場など問わず、当事者の視点で読み進めてみてください。

地方在住ビジネスパーソンのテレワーク

もともと地方在住のビジネスパーソンにとっては、スポットライトが当たる機会が少ないこともあり、テレワークは『所詮、他人事・・・』。『ウチはムリ・・・』。といったように、どちらかと言えば、他人事であると感じているような気がします。

勿論、テレワーク自体は手段でしかなく、無理に導入したために生産性が落ちたり、コミュニケーション不足が生じたりするようでは本末転倒なのですが、オフィス賃料やメンテナンスなどのコスト削減や社員ら個々の自主性・創造性が高まるなど、メリットに着目して実行に移せば、首都圏、地方を問わず業績・企業価値にもプラスとなり得るのではないでしょうか。

新潟県って、どんな県?

東京都から、新幹線で約二時間もあれば到着する県なのですが、首都圏の在住者の中で、ご存じの方があまり多くないようです。

実際に田村も仕事で首都圏に来訪する際、『とお~いところからわざわざ・・・』とか『飛行機でいらしたのですか?』といった質問を受けることが珍しくありません。

新潟県人からすれば、首都圏は近いところなのですが、温度差が感じられることがあります。

そんな、“近くて遠い”新潟県の姿はどのようなものなのか?ご紹介してまいります。

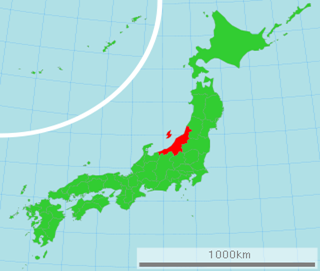

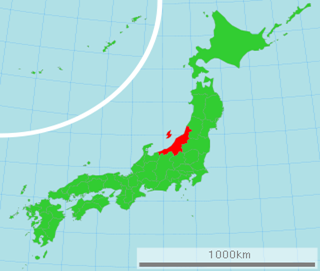

出典:Wikipedia

*位置と面積

本州の北陸地方に位置し、佐渡島・粟島も県域に含む。面積は12,583㎢と全国で5番目の大きさを誇っている。

*人口と密度

2,199,746人(令和2年10月1日時点)密度:174.81(令和2年4月1日時点)

*地域と特色

大きく分けると「上越」「中越」「下越」と佐渡地域に分けることが出来る。

(粟島浦村を岩船郡として下越に含んだ場合)

*気候

冬は降雪降水が多く季節風が吹き、夏は高温多湿。冬も夏も湿気が多い。

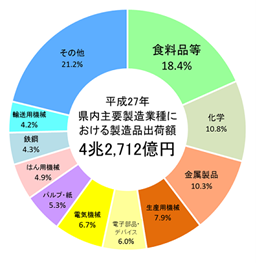

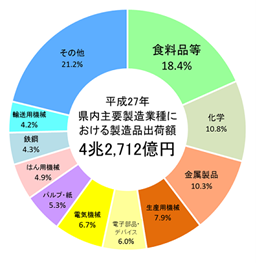

*産業

産業別製造品出荷額では、食品産業が首位を占めるが2割に届かず。次に化学、金属製品と続く。

又、上場企業数は36社と、数のみに注目すれば、全国では12位であるが、平均売上高ランキングでは27位であるため、中位以下。

出所:『新潟県』

出所:『新潟県』

* 所得等

県民人口一人当たりの所得は2,778千円(全国平均3,059千円)全国24位。【令和元年度】

* 経営者平均年齢

63.17歳 (全国順位8位)【東京商工リサーチより2019年12月31日時点】

以上、指標からざっくりと紹介しました。

これらのデータから、国土が広い割には人口が少ないため、住環境については悪くないと思われがちですが、一方で、気候変動が激しく、所得水準も高くない点を見れば、“住みやすい。”と言い切れる人々は少ないかもしれません。

田村も生まれた時から半世紀以上に渡り、新潟県に住んでいますが、夏は暑く、冬は寒すぎる環境については、いまだにお世辞でも住みやすいとは思えず、“将来の移住先”を議題に家族会議を開くのは日常茶飯事です。

そして、何より今回の取材を機に、改めて痛感させられたのは、“経営者平均年齢が高い”、“所得が平均以下”であるという点です。

実は、あまりにネガティブな事例なので、あえてデータを載せませんでしたが、労働時間は、全国平均以上なのです。

つまり、企業としての生産性はいかがなものなのか、疑問視してしまうのです。

勿論、経営者の年齢が高い=“良くない”との公式は当てはまらないでしょうが、世代交代も選択肢に入れ、抜本的な働き方改革や生産性アップを図るのは、必須でしょう。

ここで、宣伝めいてすみませんが、新潟県内の企業の皆さま、時間管理や生産性アップのコンサルも手掛ける田村を活用してはいかがでしょうか。(苦笑)

さて、田村のボヤキはこの辺に止め、コロナ禍の終息が見えず、課題が多い中、新潟県内で活躍しているビジネスパーソンのリアル事情がいかがなものなのか、テレワークや関連するシステム導入について、ヒアリングした内容を紹介してまいります。気分を新たに読み進めてください。

テレワークのケースを3つ紹介

※ 大手教育産業 人事部管理職 Aさん(女性 50代)のケース

『テレワークは、新型コロナウイルス感染拡大の第一波から導入していましたね。ウチはDXについても、経営陣らが積極的に方針を打ち出していますし・・・ただ、グループ企業全体では、まだ機能性が不十分で、担当している人事に係るところでは、グループ企業それぞれ単体でのHRテックのみに留まっていますね・・・』。

※ 大手システム開発企業 SE Bさん(男性 40代)のケース

『ウチはIT企業なのに、テレワークなど進んでいませんよ~まあ、老舗だから、ウエの頭が固いことも関係しているでしょうかね?(苦笑)同様に県内企業のシステム導入についても、中小企業が多いせいか、大企業の動向を見てから決める・・・といった傾向が強いような気がします』。

※ 上場建設会社 非正規事務職 Cさん(女性 30代)のケース

『緊急事態宣言が出された去年の今頃は、テレワークをしていました。でも、顧客データが入ったPCを自宅に持ち帰ることが出来ないなど、制約がかなりあって、結局は、“名ばかりテレワーク”でしたね。(苦笑)決められた課題の学習をするように言われていました・・・』

地元の大手教育産業で活躍するAさんは、人事部マネージャとして、若手育成や採用に関わっていることもあり、単に上層部に方針に従うといった姿勢ではなく、グループ企業全体の機能性を高めるためにも、使命感を持って当たっているといった印象が強く感じられました。

又、IT企業に勤務するBさんは、自社のテレワークの未導入を冷ややかに鑑みながら、県内企業の動向についても、冷静な見方を示しています。

そして、非正規事務職の立場でありながら、“名ばかりテレワーク”といったワードを使って、自社の取り組みを揶揄したCさんも、苦笑いしながら一年前の様子を振り返っていました。

新潟の企業&人と一括りには勿論、出来ません。表情や事情など、それぞれの模様は様々です。三名の方々も文字通り“三者三様”。

業種や立場は違えども、“テレワーク”といったテーマから、自社の方針や県内企業、人々の動向を個々の目線で見据えながら、話していました。

総務省テレワークマネージャーを取材

最終章はコミュニケーションの専門家であり、且つ、テレワーク事情に詳しい、『特定非営利活動法人しごとのみらい』理事長 竹内義晴さんへのインタビューを紹介してまいります。

Q1:新潟県にてテレワークが普及しない理由は、どのようにお考えですか?

A1:新潟県内の企業に限った話ではありませんが、「テレワークを導入すること」が目的になっていないでしょうか。テレワークの価値が見出せないため、普及が進まないのかもしれません。

テレワークは「目的」ではなく、何かを実現するための「手段」だと考えています。大切なのは、「テレワークを推進することによって、何が得られるのか」、企業として「どうしていきたいのか」といった「目的」や「価値」「理想像」を見出すことが大切だと思います。

Q2:もしも、テレワークが必要であると、社内間で共通認識が高まっても、やっぱり導入が難しい・・・との判断が下されるのは、やはり、新潟県内の上位にある業種が影響しているでしょうか?

又、そのような新潟県内の企業に対し、お勧めしたいことは何でしょう?

A2:確かに、テレワークに向いている業種、向いていない業種はあるかもしれません。物理的なモノを扱う業種では、難しい場合もあるでしょう。

しかし、その中でも、1日の多くをパソコンの前で行っている業務は必ずあるはずです。よって、私がお勧めしたいのは、「業種」よりも、「業務」を見ること。

また、社内で共通認識が高まっているのに「導入が難しい」となるのは、導入を判断する経営層にまで、その目的や意味、メリットが伝わっていないのではないでしょうか。

いきなり「在宅勤務」を目指すと、ハードルが高く感じるものです。「社内の情報をスマートフォンで確認できるようにする」「用事があるときだけ在宅で」など、できるところから取り組むことが大切だと思います。

Q3:テレワークを導入することによるメリットやデメリットは、何だと思いますか?

A3:テレワークのメリットは、「外出先や在宅で仕事ができる」といったこともあります。

が、それだけではありません。たとえば、近年はさまざまな自然災害が頻発していますが、テレワークができると、非常事態が起こっても事業を継続することができます。

また、地方では、よく人材不足といった話題があがりますが、テレワークができると地域外の人材を採用する可能性が広がります。

また、コロナ禍によって多くの人がテレワークを、多くの学生がオンライン授業を体験しました。このような時代に、柔軟な働き方ができる会社と、できない会社では、柔軟な働き方ができる会社のほうが選ばれるでしょう。

テレワークを導入するなら、さまざまな視点で、その目的や意味を考えるといいのではないかと思います。

一方、「リアルなコミュニケーションが難しくなる」といったデメリットもあります。しかし、コミュニケーションの問題は、試行錯誤で改善できます。デメリットを気にするがあまりに、メリットが失われてしまうのはもったいないと思います。

Q4:テレワークの導入を契機に、今まで受け身体質であった社員らに自主性を促す契機であると思うのですが、いかがでしょうか?

A4:おっしゃるように、テレワークは誰かに監視されない分、自主性が大切です。

だからといって、「テレワークは受身体質ではできない」「自主性が大切だ」「だから、テレワークをしよう」のように直接的に伝えても、誰も「やりたい」とは思わないのではないでしょうか。

自主性とは、内発的な動機が「生じる」ものです。柔軟な働き方を導入することで何を目指しているのか、どんな社員に成長してほしいのか、どんな会社にしていきたいのか、そういった目的や意味を示すことのほうが大切だと思います。なぜなら、テレワークは目的を達成するための手段だからです。

~竹内 義晴さん プロフィール~

新潟を拠点にNPO法人しごとのみらいを運営しながら、東京のIT企業サイボウズでも働く複業家。「二拠点ワーク」「フルリモート」「週2日社員」など、これからの働き方を実践している。総務省テレワークマネージャー。

まとめ

経営者としての視点で推奨する点を述べるに留まらず、コミュニケーションの専門家としても、幅広く活躍されている竹内さんだからこそ、人の心理に寄添った温かみのある言葉が随所に表れていました。

又、コロナ禍だから感染対策に・・・といった単一的な観点ではなく、企業を選ぶ側である人の視点で見た場合のご意見も印象的でした。

竹内さんのメッセージから、様々な立場の人が学び、実践できるところが多いのではないでしょうか。

出所:『

出所:『