財務パーソンの職務の役どころは貴重!

このところ、DX(デジタルトランスフォーメーション)といったワードは、すっかり定着していますが、『そもそも、DXとは何か?』といった問いにスラスラ回答出来る方は、少ないのではないでしょうか?

実は筆者も恥ずかしながら、IT化との区別があやふやで、今回の執筆を機会に諸々、調べたところがあります。

シンプルに表現すれば、“デジタルによってビジネスモデルを変革させる。”ことなのでしょうが、長引くコロナ禍を背景に、いかにして企業価値を高めていくのかに焦点を絞れば、正に財務パーソンの役どころとリンクしているところが多々あるはずです。

今回は、DXをテーマにして記述していきます。既に導入が予定されている、或いは、未定なところ様々あるでしょうが、読み進めてみてください。

DXとは何?基本から知ることで役どころが見えてくる!

まずは、冒頭での問いと重なりますが、DXとは一体何なのか?基本的なところから、知ることからスタートを切ってみましょう。

勿論、既に熟知している方は、読み飛ばして構いません。

Q&A形式にして以下に示します。

Q1:そもそもDXとは?

A1:情報処理推進機構(IPA)で定義しているDXによれば、AIやIoTといった先端的なデジタルツールの活用を通じ、デジタル化が進む高度な将来の市場において、新たな付加価値が生み出されるよう従来のビジネスや組織を変革することです。

Q2:具体的には、どのようなツールがありますか?

A2:DXの基本は、自社が抱える課題の解決策としてデジタルツールを導入し、活用することから始まります。具体的な例として、以下の三点が挙げられます。

( 1 ) 顧客データをAI導入により、ビックデータ分析する。

( 2 ) CRM(顧客管理システム)導入による、マーケティングセールス

( 3 ) 製造現場等における生産管理システム(ERP)の導入。

何となくでも、基本が把握出来れば、財務パーソンとして、関わっていく箇所が見えてくるのではないでしょうか。

続いて、本文を参考にあなたが実践するステージを探ってみてください。

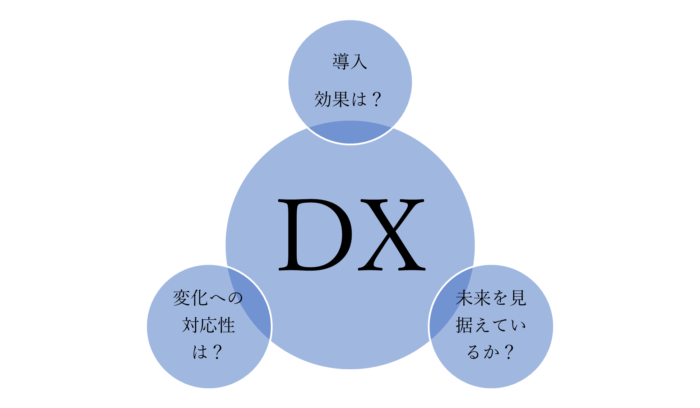

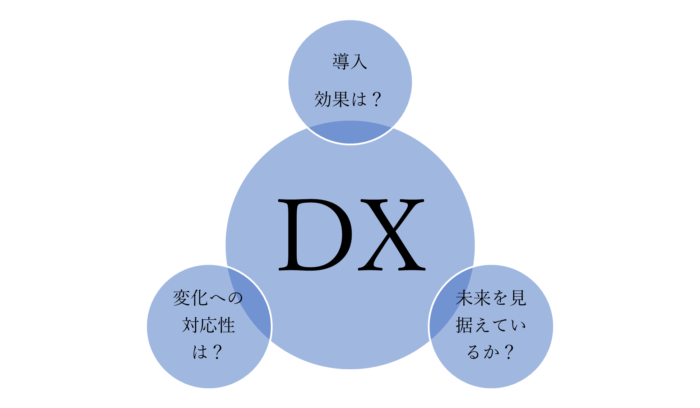

◆STEP 1:DX導入効果を慎重に見極める。

DXに限らず、新たなシステムを導入する際、必ずと言って良いほど、課題として上がるのが投資額に見合った生産性、効率性が実現出来るのかといった点ではないでしょうか。

正にこのような課題感を持って、先頭を切って臨めるのは、財務パーソンのあなたでしょう。

たとえ、スタッフクラスであっても遠慮することなく、財務処理をする中で、DXに係る新システムを導入することにより、本当に効果があるのかを見極めてみてください。

たとえば、自社が高額な生産管理システムを導入する意向であれば、どれくらい生産性が上がるのか、人件費などの費用が削減できるのか、予測値や根拠が示された資料が存在するはずです。それらを求めて、あなたの視点で精査してみてください。

もし、その中で、疑問点が生ずるのであれば、遠慮なく発信することが、必要なのは言うまでもありません。財務パーソンなのですから、少しでも疑義が生ずるようなシステム投資であるのなら、ゴーサインなど出せないはずです。

そして、システム導入後は、どのようなデータを抽出・分析、配信すれば、更に財務部としての機能性が高まるか、あなたの思考でもって判断してみてください。

つまり、財務実務の現場で活躍している、あなたの思考・判断が肝要なのです。

外してはならない基本どころだと捉え、主体的に当たってみてください。

◆STEP 2:変化への対応性に視点を置く。

次のステップでは、変化への対応性に視点を向けてみましょう。

この度の長引くコロナ禍の影響により、経営逼迫の状況が続く中で、事業の縮小や或いは、一部の事業を他社に譲渡するといった苦渋の選択を迫られている企業が潜在しているでしょう。

こうした変化の直面において、企業の生き残りや全く新しい経営スタイルを図るための手段の一つとして、DXの導入が功を奏するか否かといった考え方も必要かもしれません。

あなたが所属する企業により、あなたの立ち位置は様々でしょうが、財務パーソンとして、取り組むべきところを模索してはいかがでしょうか。

たとえば、他社の事業の譲受が予定されている企業に身を置いているのであれば、譲受により計上される資産や増額が期待できる利益・自己資本等の概算データが共有されるでしょう。それらを財務視点で精査した上で、DXを導入することにより、更なる収益・利益の向上やマーケット層の拡大が可能か否か、他部署と連携しながら、可能性を探ってはいかがでしょうか。

又、逆に事業縮小が予定されている企業に身を置いている財務パーソンであれば、縮小した後、その先の経営方針を然るべき上司や担当者に確認しながら、DX導入により、既存資産の有効活用や収益・利益確保が繋げる可能性があるか否か検討して、部内会議で発信するなど、能動的に当たってみてください。

変化に対応する必要が全くない企業など、今や皆無のはずです。

財務視点を持って、DXをキーポイントにした策を検討し、取り組んでみてはいかがでしょうか。

◆STEP 3:未来を見据えた導入企画なのか?

最終ステップでは、自社の未来にも目配りした取り組みを考えていきます。

DX導入を検討する際は、自社が求めている効果に対応したツールなのか否か、情報を沢山集めて、慎重に精査するでしょうが、近視眼的な目標値で持って判断が下されるようなことになれば、STEP1でも触れたように、ツール導入の投資額のリターンがいかがなものか、疑う必要があるでしょう。

導入後の期待値が単に既存の経営スタイルに係る顧客拡大や生産性向上に留まっているのであれば、危険因子が含まれているかもしれません。

つまり、将来において自社がどのような位置に移り変わってくのか、予測がなされ、それに即した経営策が盛り込まれた導入案なのか、見極める必要があるでしょう。

勿論、あなたが財務スタッフクラスであれば、詳細に渡る情報が共有され、意見が求められること自体、難しいかもしれないでしょうが、先々も自社に勤務し、活躍することを漠然とでも、イメージしているのであれば、未来に置いても、より良い経営環境に身を置きたいと思うのではないでしょうか?

ここで、筆者がお勧めしたいのは、まず、現時点のポジションに拘らず、DX導入の成功例や失敗例について、業種を問わず情報を集めて、財務部員らや他の部員らと共有しながら、自社の課題について、意見交換したり、DX導入箇所についてアイデアを出し合ったりすることです。

そして、現場のスタッフの視点としての企画案をまとめて、上層部に発信することで、一部でも掬い上げられる可能性があるでしょう。

たとえ、あなたが将来、自社を卒業するとしても、同僚や後輩らが活き活きと活躍できるような経営環境の構築や、企業価値向上にも繋がるような行動を模索してはいかがでしょうか。

当事者意識を持って、実践してみてください。

自社を客観視しなければならないポジションだからこそ!

財務パーソンは、自社の経営活動の成果を数値化して公表し、ステークホルダーからの評価を踏まえながら、時には、企業価値を高めるための改善策について、間接的にでも経営陣に対して起案する場面があるでしょう。

すなわち、自社内部の経営環境のみならず、外部で生じている環境にもしっかりと目配りしながら当たらなければならない職務なので、自社を冷静に客観視しなければ、成り立たないポジションと言っても過言ではないのです。

よって、役職等により裁量の範囲は異なるでしょうが、DXの導入についても、単に自社の意向を待って、システム投資効果を見極めるのみではなく、時にはあなたの現場視点で必要だと思われる場面を掬い上げ、導入することで、どのような場面で生産性が向上し、ひいては、自社や同種の企業がどれくらい発展するのかといった、具体性が示された企画書を提出するなど、方法は様々あるはずです。

財務パーソンとして、そして、あなたならではの個の力も引き出しながら、是非、実践に当たってみてください。

※参考サイト

:『HR大学』

デジタルトランスフォーメーションはなぜDX?意味や定義、事例を解説 | HR大学 (hrbrain.jp)

:『ルートテック』

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは? 何かをわかりやすく解説