インボイス制度の始動が近づいています!

2023年10月より、いよいよインボイス制度が始動されます。『まだまだ先の事・・・』。とのんびり構えて後回しにしていると、準備が遅れてしまい、直前で取りこぼしが生じてしまう危険性があるかもしれません。そんな事態にならないよう、財務パーソンとしてどのようなスタンスで臨むのが相応しいのか、記述していきます。

今回は基礎編です。まずは、そもそも論から目を通して、概要を掴んでみてください。

◆インボイス制度とは?

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。つまり、一口に言えば、“一定の用件を満たした請求書や納品書を交付・保存する”ことで、税務に精通する方であれば、ピンとくる方も多いでしょうが、そもそも“一定の用件”とは何か?おさらいがてら、振り返ってみましょう。以下をご覧ください。

一定の用件とは?

1)発行者の氏名又は名称

2)取引年月日

3)取引内容

4)受領者の氏名又は名称(「区分記載」の導入により、2つの記載事項が追加されます。)

5)軽減税率の対象である旨の表記

6)適用税率ごとに区分した合計額(10%、8%それぞれの適用商品の合計額を区分する)

7)インボイス制度の登録番号

8)適用税率

9)適用税率ごとの消費税の合計

以上、9点の記載事項を全て満たさないと「適格請求書」と認められません。

何だか堅苦しい・・・と感じるばかりではなく、落ち着いて見直せば、ごく当たり前なところも含まれていて、『一体、何をやらせたい・・・?』と苛立ちが湧いてくる方もおられるのではないでしょうか?

そんな方も少しだけ我慢し、このページに留まって頂くことをお勧めしたいのです!(苦笑)

特に7)~9)については、本制度の導入により、追加された項目なので、財務&経理パーソンとタッグを組んで情報共有しながら、準備するところがあるはずです。

次にポイントを三点に分けて記述していきます。どうぞ、読み進めてください。

POINT1:登録番号の申請受付は既に始まっている!

『2023年10月?まだ、先の話でしょう・・・』と高を括っている方もおられるかもしれませが、登録申請の受付は2021年10月1日から既に始まっています。つまり、大掛かりな改正なので、施行日から2年くらいの余裕を設けていると思われます。従って、予め注視し、情報を集めながら、自社の体制が整いつつある企業から順次、申請していくことが考えられるでしょう。

こうした税務に関する法改正について、これまでは、経理部のマネージャークラスが対応しているケースが多かったでしょうが、今回は外部仕入先といったステークホルダーとの取引にも大きく関わってきますので、財務パーソンのあなたも当事者意識を持ち、時には遠慮なく音頭を執りながら、進めることが肝要なのです。

POINT2:インボイス制度は、「仕入れ税額控除」を認めてもらうための必須要件!

そもそも、消費税の納税額はどのような仕組みで決められるのか?

既にご存知の方が殆どでしょうが、(おさらいがてらお付き合いください。)原則的な方法でシンプルに説明すれば、売上など発生した収益から預かった消費税より、「仕入れ税額控除」と言われる、仕入や経費発生の際に支払った消費税を控除した額を納める方式が執られています。

これまでも、「仕入れ税額控除」を受けるための用件は「請求書等保存方式」から「区分掲載請求書等保存方式」に変更になった経緯がありましたが、さらにインボイス制度が導入されると「適格請求書等保存方式」へと変更し、その実施に伴い、前述した一定事項の記載がある帳簿と請求書等を保存する義務が生じます(※注)。

すなわち、本改正による保存義務が果たされていなければ、「仕入税額控除」が認められず、収益から預かった消費税をそのまま納付するといった、多額なキャッシュアウトが生ずる危険性があるので、必ずや申請手続きを経て、登録番号を取得しなければならないでしょう。

(※注:但し、3万円未満の公共料金を利用した際の乗車券や従業員に支給する日当や宿泊費など、請求書等の交付を受けることが難しいケースは、適格請求書発行事業者の義務は免除され、一定の用件を満たす帳簿の保存のみで仕入れ税額控除が認められます。

POINT3:適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者のみが登録できる。

適格請求書を発行できる対象者は、消費税の課税事業者のみです。

ここは、サラッと呼び飛ばさず、できるだけ注意して読み進めて頂くことをお勧めします。なぜなら、自社の取引先についても、インボイス制度導入により、選定し直しを余儀なくされるからです。

これまでは、取引仕入業者の中で、ひょっとしたら「免税事業者」が含まれていたケースがあっても、あまり支障はなかったでしょうが、消費税をこれまで納めていなかった「免税事業者」は、インボイス制度から除外され、「適格請求書」を発行することが出来なくなります。

又、従来は請求書等がない場合、仕入先の名称や請求書のない理由を帳簿に記載することで仕入れ税額控除を受けることができましたが、インボイス制度により、「仕入れ税額控除」の用件が「適格請求書」でなければならなくなったのです。

よって、免税事業者からの仕入れはNGとなり、「適格請求書」を発行できる事業者のみを選定して、仕入をする必要が生ずるでしょう。

個人事業主とお付き合いのあった企業は悩みどころです。『あなたは、課税事業者ですか?』とシビアな質問をどのように言葉を選んで尋ねるのが相応しいのかといった、デリケートなところまで配慮が必要です。

未来を見据えて!プラス要素を含む「Peppol(ペポル)」のお話。

ここまで読まれた財務パーソンの中には、インボイス制度導入など、面倒な申請手続きばかりではなく、取引先内の免税業者を締め出す懸念もあり、マイナス面だらけ!と感じた方も多いでしょうが、ここでプラス要素のあるお話に移ります。

インボイス制度導入と並んで「電子インボイス」や「Peppol(ペポル)」が時折、見聞きされるようになりましたが、一体、何なのか?熟知されている方、そうでない方どちらも以下を読み進めてください。自社にとってもプラスとなる箇所があるはずです。

◆電子インボイスとは・・・導入のメリット。

インボイスの発行は、電子化されたデータ形式でも良いことになっています。つまり、その名のとおり、電子化されたデータ形式のインボイスを“電子インボイス”と言います。

インボイス制度では、帳簿、請求書等の保存について、紙ベースと電子ベースのいずれを選択するかは企業の判断にゆだねられていますが、前者の紙ベースでは、経理・税務処理をする際に通常税率か軽減税率か取引内容を精査したり、加えてインボイス導入となれば、登録番号の有無を確認したり、時間と手間が更にかかるでしょう。

又、出力・保存する際、印刷したり、ファイリングや箱詰めしたり、相変わらずの昭和時代のやり方を引きずるようであれば、経理・税務担当者にとっても、ストレスばかりが増える一方のはずです。

すなわち、インボイス導入を機会に電子化にも視野を広げ、新システム導入や既存のソフトウェアを見直し、経理・税務処理に係るコスト削減とストレスの軽減といった両面を選択しない理由はないでしょう。

本項をお読みの財務パーソンの多くは、上場企業に勤務していることもあり、帳簿や請求書類に限らず、文書類の電子化など既に当たり前になっているでしょうが、これまでの慣習や小規模経営企業との取引により、紙ベースがまだまだ君臨している箇所があるかもしれません。

今回を契機に、これから紹介する「Peppol(ペポル)」についての情報にも目配りしながら、経理・税務処理担当とタッグを組んで見直し、前進してはいかがでしょうか。

◆電子インボイスの標準仕様「Peppol(ペポル)」とは?

続いて電子インボイスの標準仕様についてです。2023年10月1日から導入されるインボイス制度に向けて、2020年12月14日にEIPA(電子インボイス推進協議会)は、わが日本国内の電子インボイスの標準仕様を国際規格である「Peppol(ペポル)」に準拠させることが公表されました。

「Peppol(ペポル)」とは、国際的非営利組織のOPEN PEPPOLにより管理されています。本組織は国際的な商取引に係る電子文書をネットワークに通して、やり取りするための文書構成や回線の接続、運用のためのルールなどを仕様として定めており、そもそもは、欧州において政府等が民間企業から物やサービスを購入する際の仕組みとして導入されていましたが、今では国際的にも利用されています。

つまり、このたび我が国でも「Peppol」が標準仕様とされた理由の一つに、グローバル性が高く、日本の将来においても必然的だということがあるでしょう。

◆Peppolは、実務担当者の味方!

Peppolは、オンラインによる文書のやり取りが可能です。つまり、電子インボイスのみならず、製品の仕様書などのやり取りや電子署名の授受も出来るため、営業や事務担当者にとっても朗報ではないでしょうか。

又、前述したような経理・税務担当にとって頭の痛い帳簿、請求書等の保存についても、Peppolであれば、標準仕様として堂々と君臨しているので、当然のことながら心配無用です。他にも、取引先名や金額、消費税率といった請求データをサクサク取り込める、操作性がラクといった利点もあるようです。

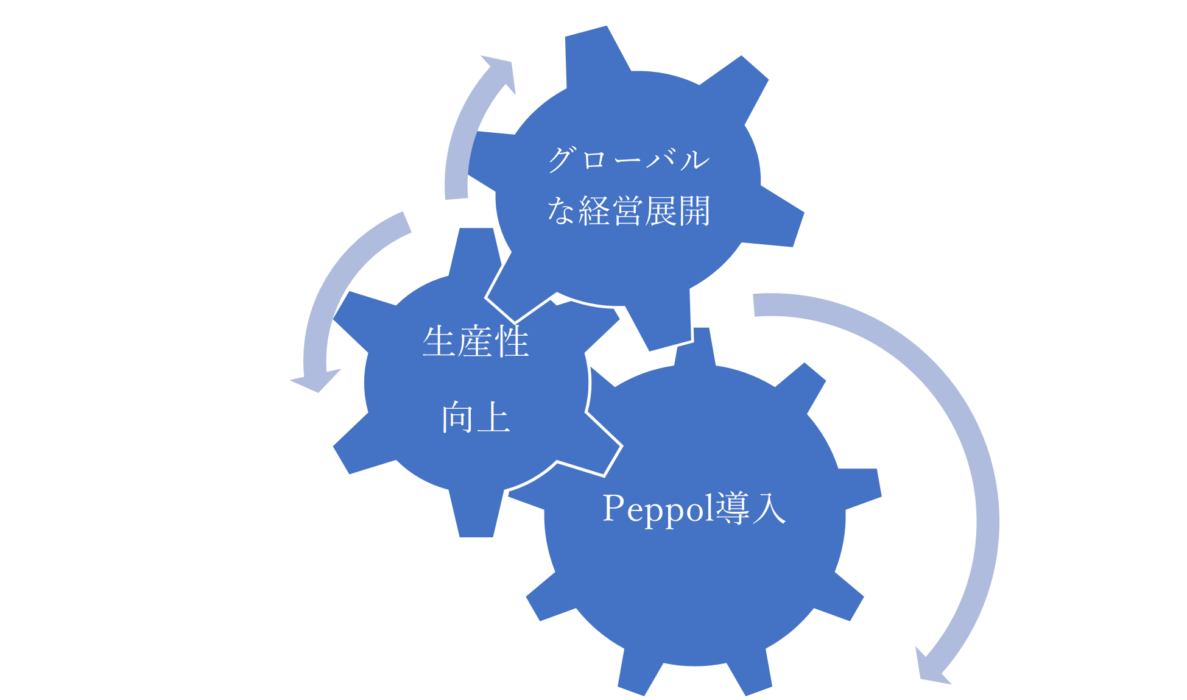

Peppolは、様々な観点において生産性向上が期待出来るため、実務担当者にとっても強い味方ともなり得るのです。

◆Peppol導入国は、39カ国!

最終はグローバルな観点でのお話です。Peppolの導入を既に実現、着手している国は世界中で39カ国に上ります。具体的には本家本元であるPEPPOLネットワークが稼働している欧州内の31カ国に加え、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、米国、メキシコ、南アフリカなどがあります。それらに日本が加わり、現在は39カ国。今後も拡大する見込みのようです。

Peppolをそれぞれの国に導入するには、その国や地域の法律、そして商習慣と整合する必要があります。よって、それらを実現するため、Peppolを採用する国の行政機関などに管理局を設け、標準仕様が策定されているのです。

すなわち、厳格で且つ透明性の高いグローバル基準に沿ったシステムを、我が国の専門機関が標準仕様としているのだと、前向きな捉え方が出来るのではないでしょうか。

とかく我が国日本は、会計基準やキャッシュレス、DX導入等々あらゆる場面において、各国と比べて数週遅れだと揶揄されることがありましたが、この度Peppol導入に際し、諸外国との取引もスムースに進めることができるため、更なる市場拡大を経営目標に掲げる企業も増えてくるかもしれません。

次回はインボイス制度を皮切りにした、我が国のグローバルな動きを踏まえ、財務パーソンとしての役どころを考えてまいります。どうぞ、お楽しみに・・・

※参考サイト

・Money Forword

インボイス制度とは?2023年導入までに消費税免税事業者がとるべき対応をわかりやすく解説| 会計ソフト マネーフォワード クラウド (moneyforward.com)

・『経理ドリブン』

https://keiridriven.mjs.co.jp/consumption-tax/156053/

・『スーパーストリーム株式会社』

https://www.superstream.co.jp/column/w-peppol-m

・『NTTコムオンライン』

日本の電子インボイスと準拠である欧州のペポルを解説 – ナビエクスプレス 電子帳票ソリューション | NTTコム オンライン (nttcoms.com)