湯瀬 良子

DC運用・ブログ担当

金融機関での経験を活かし、2018年にFOCのDC部門に立上げメンバーとして入社。現在は、DCの制度設計・保全運用・投資教育までの一連の流れを担当するとともに、ブログ記事の執筆にも取り組む。「FOCでは少し異色なサービスですが、DC制度についてわかりやすくお伝えします!」

MENU

2022年4月および5月から施行されたDC制度改正は、企業型確定拠出年金を導入している企業だけでなく、導入していない企業にも影響があります。

以前のブログで改正の内容については触れていますが、今回はポイントを絞ってより詳しく解説したいと思います。

この記事の目次

定年退職する方に対して以下のような内容を個別に、あるいはセミナー等で説明している担当者の方も多いのではないでしょうか?

・健康保険や国民年金への変更手続き

・退職金の受取方法

・再雇用(継続雇用)制度がある場合、制度の内容や希望有無等

ところが確定拠出年金については退職者本人が運営管理機関に裁定請求を行うので「通知があったら対応してください」あるいは「運営管理機関に問合せしてください」で済ませてしまっている場合もあるのではないでしょうか。

60歳で定年を迎えて、すぐに確定拠出年金の資産を受取りたい、という方にはその説明でも間違いではありません。

しかし、特に制度改正後については、「60歳以降も15年ほど継続運用できる」ということや「個人型確定拠出年金(iDeCo)に資産を移換して拠出を継続できるかもしれない」ということもあわせて説明することが、より従業員の老後生活を充実させることに繋がっていきますので、ここでしっかりとポイントをおさえておきましょう。

60歳・65歳あるいは定年なし等、自社の定年については把握している方も多いと思いますが、「確定拠出年金で掛金がかけられるのは何歳までなのか」はご存じでしょうか?

資格喪失事由が「自己都合退職」や「死亡退職」の場合などは、運営管理機関に通知しているかと思いますが、「60歳(資格喪失年齢を引き上げている場合は当該年齢)到達」の場合は自動的に手続きされることもあるため、実はよくわからない、という方もいらっしゃるかもしれません。

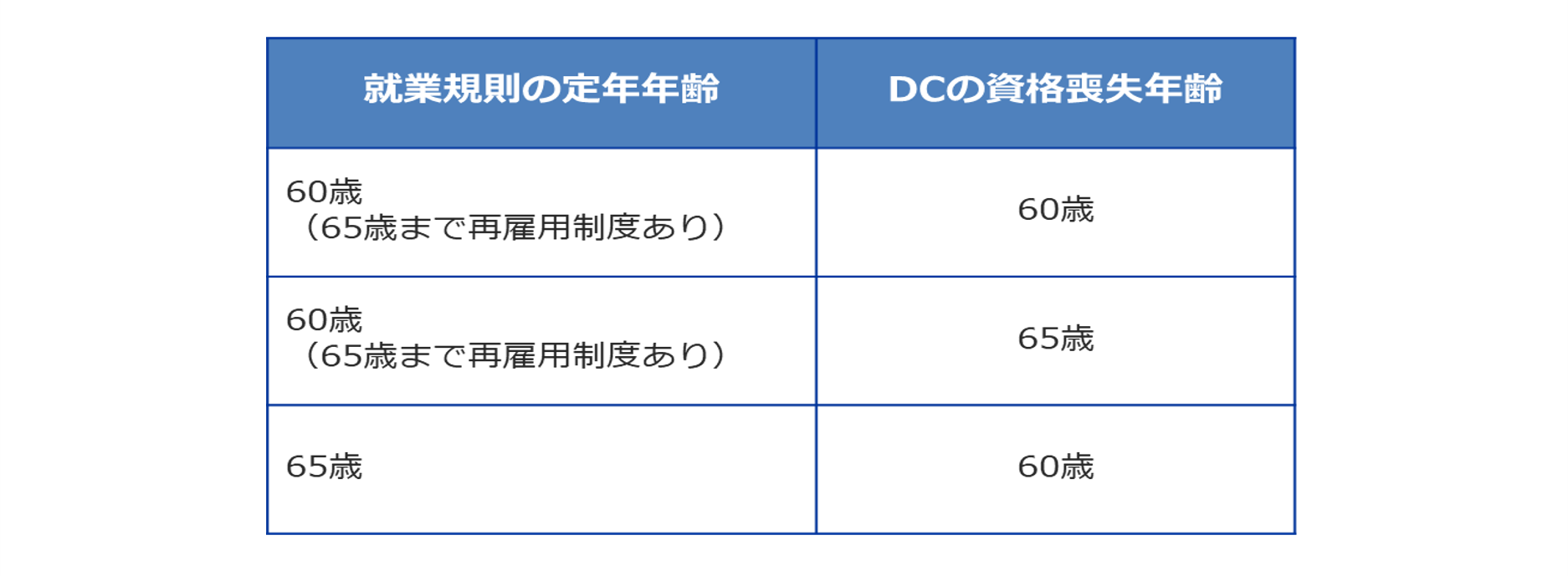

「資格喪失する年齢は定年年齢と同じではないのか?」とお考えの方も少なからずいらっしゃるでしょうが、実は、企業の定年年齢と企業型確定拠出年金の資格喪失年齢は、必ずしも同じではありません。

次の一例をご覧ください。

<定年年齢とDC資格喪失年齢の一例>

こちらはあくまで一例ですので、企業ごとでその設定は異なりますが、必ずしも定年の年齢と合致しているわけではないということをご確認いただければと思います。

企業型年金規約(以降「規約」といいます。)に資格喪失年齢(2022年5月以降規約変更されている場合は「一定の年齢」等)が明記されていますので、自社の制度では何歳の設定なのかを確認してみてください。

なお、2022年4月までは、「60歳前と同一事業所で引き続き使用される厚生年金被保険者に限り」最大65歳未満を加入者とすることができるようになっていました。

2022年5月以降は、「同一事業所」の要件が撤廃され、「厚生年金被保険者(原則70歳未満)」であれば加入可能となります。

つまり、60歳以上で中途入社した方が、制度上は企業型DCに新たに加入できるようになるのです。

ただし、現在60歳や65歳など、規約で定めている年齢が自動的に全て70歳に変更されるわけではありません。

また、65歳と定めている場合でも「60歳以降の入社者については加入除外」と定めている場合は、規約を変更しないと60歳以上の方が加入することはできません。

現在の「加入対象者(加入できる年齢)」を変更する場合は規約変更が必要ですので、変更を検討している場合は運営管理機関の担当者に確認してみてください。

また、既に企業型DCで老齢給付金の請求を行っている方については、企業型DCへの再加入はできません。

詳細については、「企業型DCを実施する事業主・従業員の皆さまへ」チラシ をご参照ください。

企業型と異なり規約が一つのため、「60歳未満の国民年金被保険者」が加入可能となっています。

このため、「定年退職後にiDeCoに加入する」ということはできませんでした。

2022年5月以降は、「国民年金被保険者」であれば加入可能となります。

60歳以上の方は、国民年金の第2号被保険者又は国民年金の任意加入被保険者であればiDeCoに加入可能となります。

また、海外居住者はこれまでiDeCoに加入できませんでしたが、国民年金に任意加入していればiDeCoに加入できるようになります。

※国民年金の任意加入被保険者については、日本年金機構のHP をご確認ください。

なお、既にiDeCoで老齢給付金の請求をされた方については、iDeCoに再加入することはできませんし、老齢基礎年金又は老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求された方は、改正によりiDeCoの加入要件を満たした場合であっても、iDeCoに加入することはできません。

ただし、現在60歳や65歳など、規約で定めている年齢が自動的に全て70歳に変更されるわけではありません。

また、65歳と定めている場合でも「60歳以降の入社者については加入除外」と定めている場合は、規約を変更しないと60歳以上の方が加入することはできません。

現在の「加入対象者(加入できる年齢)」を変更する場合は規約変更が必要ですので、変更を検討している場合は運営管理機関の担当者に確認してみてください。

詳細については、「iDeCoの加入者、加入ご検討中の皆さまへ」 をご参照ください。

2022年4月から、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に併せて、確定拠出年金の老齢給付金も受給開始の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。

この変更は、確定拠出年金制度としての変更のため、企業型もiDeCoも対象となります。

この変更によって、確定拠出年金における老齢給付金は、60歳から75歳に達するまでの間で受給開始時期を選択することができるようになります。(受給開始する際は、通算加入期間等の要件があります。)

ただし、資格喪失する年齢が60歳以上の場合は、「資格喪失後から75歳に達するまでの間」で受取開始することになりますのでご注意ください。

企業型で「運用指図者」となった場合は、掛金を拠出することはできませんが、これまでと同じ運用商品で運用を継続することができます。

受給開始できる年齢も「75歳に達するまで」に変更されましたので、資格喪失後10年から長くて15年ほどは運用を継続できることになります。

確定拠出年金は裁定請求するまで資産が変動する制度ですので、ご自身の考えで運用を長期継続できることはメリットととらえる方も多いかもしれませんね。

ただし、資格喪失年齢到達後の口座管理手数料(運営管理費用)は、運用指図者本人が負担する企業様がほとんどかと思いますので、この点についてもしっかりと説明しておきましょう。

企業型の資格喪失年齢を「60歳」から引上げない場合は、60歳以降はiDeCoに資産を移換し掛金を拠出できる可能性があります。

例えば、60歳で定年を迎えて再雇用された方が厚生年金被保険者(国民年金第2号被保険者)であれば、iDeCoで加入者となることができます。

iDeCoの加入者であれば、60歳以降も掛金を拠出し続けることができます(iDeCoは65歳未満の国民年金被保険者が加入可能)。

60歳以降も働き続ける中で、更に老後の資産形成ができることになりますので、「企業型に資産を残す」あるいは「iDeCoに資産を移換して拠出を継続する」というように、選択肢が広がることを説明しておくとよいでしょう。

2022年4月以降は、老齢給付金を一時金で受取る場合に必要となる「退職所得の源泉徴収票」について、対象年数が拡大します。

これまでは、「裁定請求をする前年以前14年以内」に受取った退職一時金が申告対象でしたが、2022年4月以降は「前年以前19年以内」に拡大されます。

このため、60歳で老齢一時金の受取りを希望される場合には、【40歳以降に受取った退職一時金】が申告対象となります。

中途退職される40歳以上の方について、退職一時金の支払いがある場合には「退職所得の源泉徴収票」は大切に保管してもらう必要があることをしっかりと説明しておきましょう。

解説してきたように、企業型DCとiDeCoでは資格喪失年齢は異なりますが、受給開始時期についてはどちらも75歳まで拡大されるなど、それぞれに大きな変化が生じます。

定年退職だけでなく、40歳以降に中途退職する方に対しても意識してもらうべき変更点ですので、まずは担当者の皆様がしっかりと把握しておくよう努めてくださいね。

FOCのDCサービスは、企業と従業員の双方にとって、本当に有用なDC制度の導入を支援するサービスです。さらに、導入前の書類整備から導入後の継続教育までをトータルサポートする、ベストパートナーを目指しています。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

湯瀬 良子

DC運用・ブログ担当

金融機関での経験を活かし、2018年にFOCのDC部門に立上げメンバーとして入社。現在は、DCの制度設計・保全運用・投資教育までの一連の流れを担当するとともに、ブログ記事の執筆にも取り組む。「FOCでは少し異色なサービスですが、DC制度についてわかりやすくお伝えします!」

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE