くもと編集

マーケター兼編集者

FOC 当コンテンツの編集者。

宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。

「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

MENU

「結局テレワークってどうなの?」「これから働き方はどうなるの?」と疑問を持たれている総務や人事部門の担当者はいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、オフィス出勤が増加傾向にある中で、改めてテレワークのメリット・デメリットを考え、会社としてどうあるべきかのヒントになる情報をお伝えします。

さらに、ハイブリッドワークやABWなど、今後の働き方の可能性についても紹介します。

この記事の目次

首都圏をはじめ、オフィス出勤が多くなってきていると感じている方は多いのではないでしょうか。実際、通勤ラッシュもコロナ前に戻ってきている印象があります。

新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの企業が従業員の安全確保と感染拡大防止のためにテレワークを導入しました。

2024年現在、感染状況が落ち着きを見せる中で、多くの企業がオフィス出勤を増加させる動きを見せています。

参考:https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/04/10/03.html

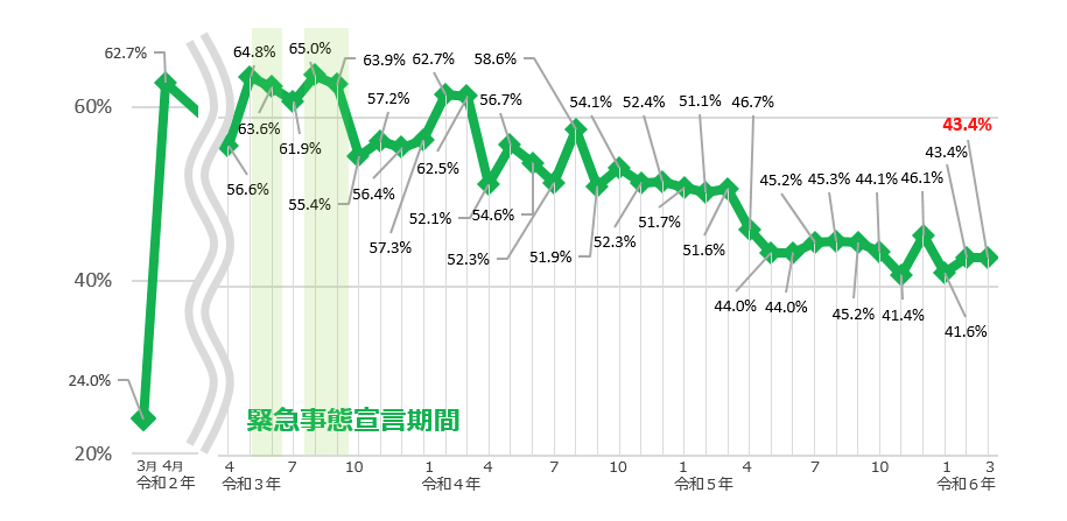

東京都の調査を見ても、2023年から徐々に週数日の出勤に切り替え始めているのが見て取れます。

その背景には、以下のような要因が挙げられます。

テレワーク環境下では、対面でのコミュニケーションが不足しがちになり、意思疎通の不足や孤独感を感じる従業員が増加しました。 オフィス出勤を増加させることで、従業員同士のコミュニケーションを活性化し、チームワークや組織文化の維持・向上を図る狙いがあります。

参考:https://www5.cao.go.jp/keizai2/wellbeing/covid/pdf/result6_covid.pdf

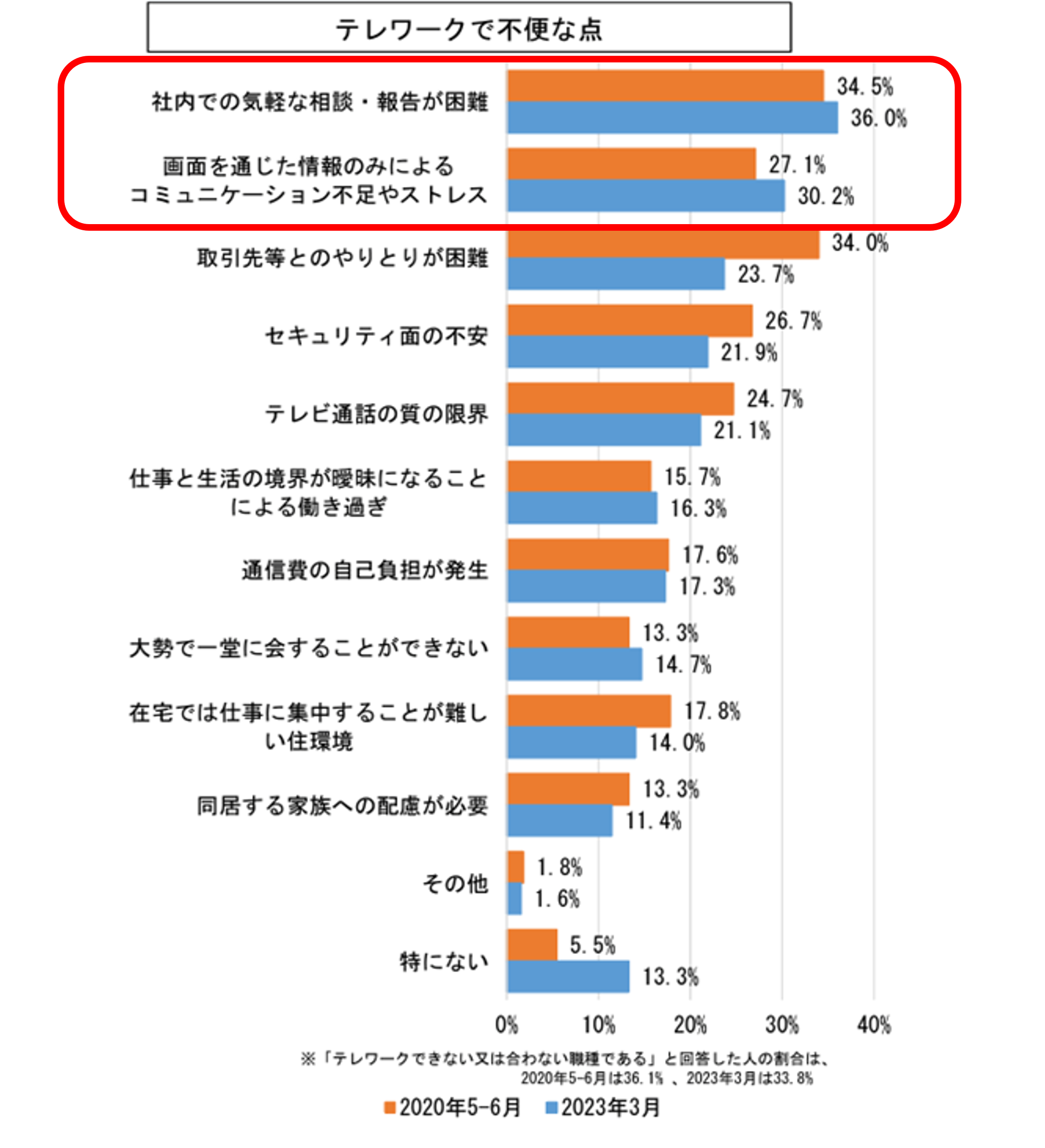

内閣府の2023年の調査結果によると、テレワークの課題として「社内での気軽な相談・報告が困難」「画面を通じた情報のみによるコミュニケーション不足やストレス」が上位に来ており多くの人がコミュニケーション不足を感じていることがわかります。

テレワーク環境下では、OJTなどを通して若手従業員を育成することが難しいという課題があります。

オフィス出勤を増加させることで、上司や先輩社員が直接指導する機会を増やし、若手従業員の育成を促進する狙いがあります。

また若手社員だけではなく中途社員でもいえます。教育指導する機会が少ないため能力を発揮する前に退職する事態が見受けられます。特に人材紹介を活用している場合、早期退職は採用コストにおいてもかなりの痛手となります。

人材育成については、コロナ禍では、新入社員研修をオンラインで行っていた会社が、従来の対面形式に戻しており、かつオンラインで研修をやっていた世代も再度対面で研修を実施しているというケースもあります。

オンライン研修のみでは限界があると判断しているようです。

新規事業の創出やイノベーションには、従業員同士の自由な発想や意見交換が不可欠です。

テレワークでは、このような偶発的な出会いやコミュニケーションが生まれにくいため、オフィス出勤を増加させることで、イノベーションを促進しようとする動きが出ています。

オフィス出勤増加の動きがある一方で、テレワークのメリットを享受し、継続を希望する声も少なくありません。

しかし、テレワークを継続するためには、以下のような課題を克服する必要があります。

テレワークでは、従来の勤務時間や勤務態度ではなく、成果に基づいた評価制度を導入する必要があります。しかし、企業によっては、適切な評価制度の整備が進んでおらず、テレワーク継続の妨げとなっているケースも見られます。

テレワークでは、社外から企業ネットワークにアクセスするため、セキュリティ対策の強化が必須となります。情報漏洩やサイバー攻撃のリスクを最小限に抑えるためのセキュリティ対策は、テレワーク継続のために不可欠です。

テレワークが進んだとはいえ、完全にオフィスを閉じた会社はかなり少ないと思われます。そのためオフィスをどう活用するか、ファシリティマネジメントの観点から見てもテレワークとの両立を軸に考える必要があります。

当たり前だったオフィスに出社する、という意味や動機づけをする時代です。

テレワークを成功させるためには、従業員一人ひとりの意識改革も重要です。自律的に業務を遂行し、成果を上げるための意識やスキルが求められます。

また、コミュニケーション不足を解消するために、積極的にコミュニケーションを取る努力も必要です。

テレワーク導入企業が増加する一方で、オフィス出勤に戻す企業も増えています。改めてテレワークのメリット・デメリットについて整理し、今後の働き方を考えていきます。

テレワークには、従業員、企業双方にとって様々なメリットがあります。

・通勤時間の削減による集中力向上: 通勤時間の削減により、ストレス軽減や自由時間増加によるリフレッシュ効果で、業務への集中力が高まります。

・柔軟な働き方による集中しやすい環境: 自分の集中しやすい時間帯や方法で業務に取り組めるため、生産性向上が見込めます。

・家族やプライベートの時間増加による充実: 通勤時間の削減や柔軟な働き方により、家族との時間や趣味などプライベートの時間が増え、ワークライフバランスの改善に繋がります。

・育児・介護との両立: 自宅で仕事ができるため、育児や介護中の従業員も働きやすい環境を実現できます。

・オフィス賃料や光熱費の削減: オフィスを縮小または廃止することで、賃料や光熱費などのコスト削減が可能になります。

・従業員の通勤費削減: 従業員の通勤費負担を減らすことができます。

多くのメリットがある一方で、テレワークには以下のようなデメリットも存在します。

・意思疎通の不足による業務効率の低下: 対面でのコミュニケーションが減ることで、意思疎通が不足し、誤解や認識違いが生じやすくなる可能性があります。

・孤独感や孤立感: オフィスでのコミュニケーション機会が減ることで、従業員が孤独感や孤立感を抱く可能性があります。

・成果が見えにくい: 従来の勤務時間ではなく、成果に基づいた評価制度を導入する必要があります。

・公平性の担保: テレワークとオフィス勤務の従業員間で、評価の公平性をどのように担保するかが課題となります。

・情報漏洩リスクの増加: 自宅などオフィス以外の場所で業務を行うため、情報漏洩のリスクが高まります。

・セキュリティ対策の徹底: 従業員へのセキュリティ教育や適切なセキュリティ対策ソフトの導入など、セキュリティ対策の強化が必要です。

新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに急速に普及したテレワークは、働き方改革の大きな潮流の一つとなりました。

アフターコロナを見据え、多くの企業が新たな働き方として、テレワークを標準化していく動きを見せています。今後予想される働き方の変化とテレワークの進化について解説していきます。

多くの企業でオフィス出勤とテレワークを組み合わせたハイブリッドワークが普及していくと予想されます。ハイブリッドワークでは、業務内容や従業員の希望に応じて、オフィスワークとテレワークを柔軟に選択できるようになります。

• 従業員の状況に合わせた柔軟な働き方が可能になる。

• オフィス賃料など固定費の削減が可能になる。

• 優秀な人材を獲得しやすくなる。

• オフィスワークとテレワークのどちらにも対応できる環境整備が必要になる。

• 労働時間の管理や評価制度の整備が複雑になる。

• コミュニケーション不足や孤独感を感じやすくなる。

ハイブリッドワークを成功させるためには、オフィスとリモート双方での円滑なコミュニケーションや、公平な評価制度の確立、適切な労務管理などが重要となります。

また、従業員が安心して働けるよう、セキュリティ対策やメンタルヘルス対策にも力を入れる必要があります。

ABW(Activity Based Working)とは、業務内容やその日の業務の進捗状況に合わせて、働く場所や時間帯を自由に選択できる働き方です。

集中したい作業を行う際には集中ブース、コミュニケーションを取りたい場合はオープンスペースなど、従業員が最適な場所を選択して業務を行うことができます。

• 従業員の集中力や生産性を向上させることができる。

• 従業員の創造性やコミュニケーションを活性化させることができる。

• オフィススペースの有効活用につながる。

• ABWに適したオフィス環境の整備が必要になる。

• 従業員への事前説明や理解を深める必要がある。

• 適切な運用ルールやマナーの整備が必要になる。

ABW導入を成功させるためには、従業員の意識改革や企業文化の醸成が重要となります。

また、適切なITツールやオフィス家具の導入、運用ルールの策定なども必要となります。ABWは、従来の固定席制のオフィスとは大きく異なるため、綿密な計画と準備が求められます。

実際には国内で浸透するにはかなり時間がかかるでしょう。

従来のテレワークは、自宅で業務を行うことが一般的でしたが、今後は、より自由度の高い働き方が可能になるコワーキングスペースやシェアオフィスといった場所を利用するケースも少ないながらも増えると予想されます。

また、一般的に普及するまでにはもっと未来なのかもしれませんが、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)といった最新技術を活用した、仮想オフィスなども登場しつつあります。仮想オフィスでは、実際にオフィスにいるかのような感覚で、コミュニケーションを取ったり、共同作業を行ったりすることが可能になります。

その他にも、以下のような新しい形のテレワークが生まれてくる可能性があります。

| 新しいテレワークの形 | 内容 |

| ワーケーション | 休暇を兼ねてリゾート地などで仕事を行う働き方。 気分転換になりリフレッシュできるだけでなく、観光による地域貢献にもつながると期待されています。 |

| ジョブシェアリング | 一つの仕事を複数の従業員で分担する働き方。 従業員一人ひとりの負担を軽減できるだけでなく、多様なスキルや経験を活かせるというメリットもあります。 |

| ギグワーク | インターネットを通じて単発の仕事を受注する働き方。 自分のスキルや経験を活かして自由に働きたいという人々に注目されています。 |

これらの新しい形のテレワークは、従業員に柔軟な働き方を提供すると同時に、企業にとっても優秀な人材の確保や生産性の向上といったメリットをもたらすと期待されています。

今後、技術の進歩や社会の変化に合わせて、さらに多様で新しい働き方が生まれてくる可能性があります。

各会社の動きを見ていると、経営者の本音はオフィスに出勤して仕事をしてほしいのではないでしょうか。

社員間のコミュニケーションの活性化、ロイヤリティ向上、借りているオフィスの有効活用などの理由もしかり、社員全員が同じ方向を向いて仕事に励んでほしいという思いもあるでしょう。

また、マイクロマネジメントで、上司が部下の顔を見たい、仕事ぶりを見たいという理由もありそうです。

ただ、働き方の多様性や採用難においての印象といった点で、完全オフィス勤務を宣言するのが難しい状況であるといえます。

子供や介護が必要な社員が働ける環境や単身赴任をせずとも働ける環境の整備が、募集時のアピールや社員の定着率に影響する時代です。

(筆者も面接をしているとテレワークの状況を必ず聞かれます)

ネットで調べると、オフィス勤務とテレワーク、どちらも生産性向上があると述べられていることがあります。どちらが会社にとって社員が利益貢献できるのかと悩むところです。

前提条件や記事を書いた人の立場の違いだけの話であって、結局のところ、会社がどれだけ社員に動機づけできているか、さらに社員自身が自分のミッションを理解し仕事に望む姿勢があるか、どこで仕事をしても同じなのではないでしょうか。

とはいえ、実際はパレートの法則(2:8の法則)は、オフィス勤務であってもテレワークであっても当てはまります。

せめて5:5の割合にしたくとも、現実的にそうできないから、会社が社員を直接監視し安心できるオフィス勤務に戻しているという実態といえるでしょう。

これ事態は悪いことではないと思います。

テレワークかオフィス出勤かの議論になると、テレワークできない会社は衰退すると言う人もいます。つまり時代にそぐわない保守的な会社は衰退する、ということなのですが、少し過激すぎるとも思えます。

実際、発言者が所属している会社はIT系であったり、職種がエンジニアだったりと、タスクが明確で比較的ひとりで完結する仕事に従事しているケースが多いような印象です。

世の中にはそうでない仕事に就いている人も多いですし、そうしたくともできない人(もしくは会社)もいます。

“べき論”で語れば、たしかに衰退する会社かもしれません。であれば多くの会社が選ぶ手段は、ハイブリッド型になります。例えば週2〜3は出勤であとはテレワークを認める、ということです。

テレワークとオフィス出社の良いところ取りがこれからの時代に合っています。

コロナ禍で一気に普及したテレワークですが、オフィス出勤の増加に伴い、そのメリットとデメリットが改めて浮き彫りになっています。

コミュニケーション不足や評価制度の難しさといった課題がある一方で、生産性向上やワークライフバランス改善といったメリットも大きい点は見逃せません。

重要なのは、自社の課題や状況に合わせて、テレワークのメリットを最大限に活かす方法を模索することです。コミュニケーションツールの活用や適切な評価制度の導入など、テレワークを成功させるための様々な取り組みが求められます。

今後、ハイブリッドワークやABWなど、新しい働き方が広がっていく中で、テレワークはより柔軟で生産性の高い働き方を実現するための重要な選択肢となります。

FOCでは、30年・1,000社にご提供し続けている経理・人事・総務をはじめとした間接・事務業務に対してアウトソーシングのほか、RPA、AI、クラウドシステムを組合わせてサービス提供いたします。

こんな課題を解決します

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

くもと編集

マーケター兼編集者

FOC 当コンテンツの編集者。

宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。

「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE