坂田 良平

Pavism代表。 一般社団法人グッド・チャリズム宣言プロジェクト理事、JAPIC国土・未来プロジェクト幹事。 「主戦場は物流業界。生業はIT御用聞き」をキャッチコピーに、ライティングや、ITを活用した営業支援などを行っている。 筋トレ、自転車、オリンピックから、人材活用、物流、ITまで、幅広いテーマで執筆活動を行っている。

MENU

「SDGsに関する本を書いて欲しい」─編集プロダクションから打診があったのは、2019年のことだった。

と言っても、私はSDGsの専門家ではない。ゴーストライターとしての執筆打診であった。

当時の私も、一般常識としてSDGsのことは知っていたが、同時に消化不良のような感覚を抱いていた。なんというか、情報が多すぎて、腹落ちしていなかったのだ。こんな状態で本が書けるはずもない。

それから私は、SDGsを勉強し始めた。だが結局、本は出版されなかった。

「SDGsをテーマにした本が売れるかどうか…?」と出版社側が躊躇、企画がボツになったのだ。

朝日新聞が2019年8月に実施した調査 によると、SDGsの認知度は27%だったそうだ。

確かに、このような状況では、SDGsをテーマにした本の制作を躊躇する出版社の気持ちは分からなくもない。街なかでも、色鮮やかなSDGsバッチを襟にとめたサラリーマンを見かけるようになってきた。

だが、こと企業におけるSDGsへの取り組みは、大企業が中心であり、中小企業にはなかなか広がっていないのが実態であろう。

今回は3話に分け、企業におけるSDGsへの取り組みについて、情報整理をしていきたい。

第一話では、社会貢献に対するジェネレーションギャップや、かつてのCSRブームの反省を振り返りながら、企業におけるSDGsの活用方法を提案する。

この記事の目次

興味深い記事があった。

“小学生が総裁選候補に問う「虫食べますか」”

https://www.news24.jp/articles/2021/09/27/04946284.html

記事は、過日行われた自民党総裁選オンライン討論会において、岸田氏、河野氏、高市氏、野田氏に対し、小学1年生のたかおみくんが、「大人になったら虫を食べないといけないんですか?」と質問をしたのだ。

たかおみくんは、学校の授業でSDGsについて学び、将来の食糧危機に対する解決策として、昆虫食が普及する可能性を知ったという。

ネット上では総裁候補4氏の回答が、各氏の人となりのを表しているとして話題になったが、私が感じたのは、環境問題に対するジェネレーションギャップであった。

私も、昆虫食の存在はもちろん知っている。

茨城県に育った私は、小遣い稼ぎのためにイナゴを捕まえ、佃煮屋に持ち込んでいた。数年前には、好奇心から、中華料理店にて芋虫や蛹の料理を食べたこともあった。

だが、これらは非日常の体験だ。日常的に昆虫食を食べる将来を、たかおみくんのように我が事として心配したことはなかった。

先日、ホワイト物流(※)をテーマに企業が出した課題に対し、学生が研究成果を発表するイベントを取材する機会があった。

「私たちは、子供の頃から、環境問題とか社会貢献の必要性を学んできました。私たちの価値観では、炭素を垂れ流すように排出し続ける企業や、社会貢献を考えない企業などで働くという選択はありえないのです」

──ある学生が、企業に対しホワイト物流推進を強く要求するシーンがあった。

だが、たかおみくんの例、この学生の例を挙げ、「若年層は環境意識が高い」と位置づけるのは早計だ。

2021年10月に発表された「サステナブルな社会の実現に関する消費者意識調査結果 」(ボストン コンサルティング グループ)では、「地球温暖化/気候変動に関しては、年代が上がるほど認知、興味、行動変容の割合は高まる傾向だが、20代は環境先進層と無関心層に2極化の傾向」と分析している。

一つ言えるのは、若年層は環境問題について、義務教育のうちから学んできているということだ。

“新しい教科書 時代映す エコ、各教科で重視”(朝日新聞 2010年4月5日)

https://www.asahi.com/edu/tokuho/TKY201004050149.html

同記事では、2011年春から小学校で採用される教科書において、「地球環境の問題を扱った教材やコラムが教科を問わずふんだんに盛り込まれた」と報じている。

環境問題や社会貢献などの必要性を、ニュースなどから場当たり的に学んできた現在の社会人世代と違い、これから社会に出てくる10代~20代は、義務教育課程において、系統的に学んだ経験があることは、留意せねばならない。

(※)ホワイト物流とは、国土交通省が主導する運動で、トラック輸送における生産性向上、物流の効率化、健全な労働環境の実現、二酸化炭素排出量の削減などを目的としている。

2021年4月に電通が発表した、「第4回『SDGsに関する生活者調査』」を診ると、このことが伺える。

同調査によれば、SDGsの認知率は、「内容まで含めて知っている」「内容はわからないが名前は聞いたことがある」を含めて、54.2%である。

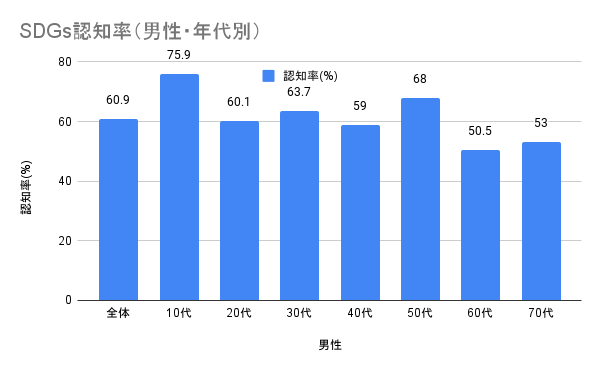

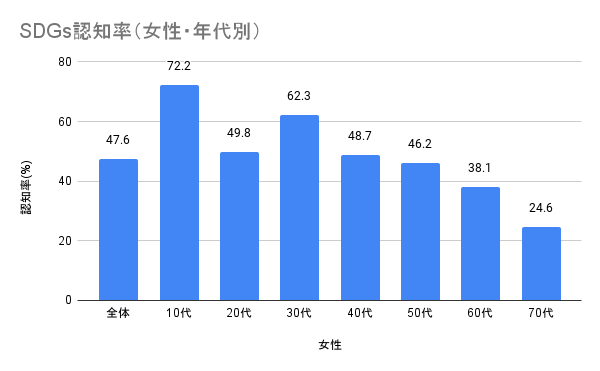

世代/性別で認知度を診ると、10代男性が75.9%、10代女性が72.2%と他世代に比べて圧倒的に高い。

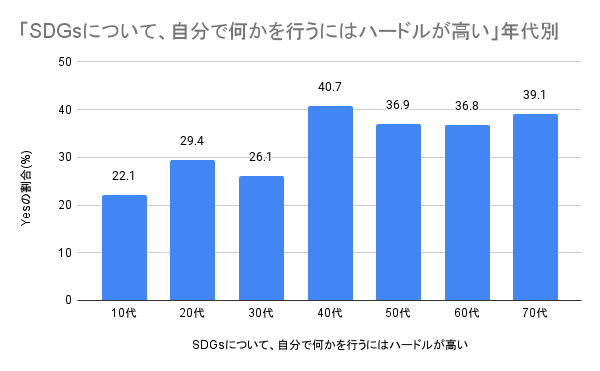

興味深いのは、設問「SDGsについて、自分で何かを行うにはハードルが高い」に対し、Yesと回答した割合がもっとも低いのが、10代(22.1%)である点だ。

二つのグラフを見比べると分かるが、認知率と「自分で何かを行うにはハードルが高い」の間に相関性は診られない。

10代がSDGsの実行に自信を持っているのは、若者らしい楽観論があるのかもしれない。

だが、幼いうちから義務教育において、環境問題を学び、社会貢献の必要性を学んできたことは、この結果と無縁ではないだろう。

10代にとっては、「SDGs達成のカギは、一人ひとりの行動に委ねられている 」というSDGsのあり方が腑に落ちるものであり、だからこそ自分なりのSDGsを実践できると考えているのではないか。

2021年7月に帝国データバンクが発表した、「SDGsに関する企業の意識調査 (2021年)」によれば、SDGsに積極的な企業が39.7%で前年比15.3%増加した。

その一方で、SDGsに取り組んでいない企業の割合は、50.5%となり、半数を超えた。

取り組まない理由として、同調査では中小企業からの声として、以下が挙げられている。

● 「中小企業にとって社会的責任の比重は自社の業績に比較して明らかに低く、明確な対応をとるレベルではない」

● 「目標が壮大過ぎて、取り組みようがないというところが正直なところ」

● 「自社業務の延長線上の事には取り組めるが、コスト人的資源等から新たな取り組みへのハードルが高い」

SDGsに取り組まない企業の多くの本音は、「面倒くさい」「分からない」が多いのではないか。さらに言えば、社会貢献に対する気恥ずかしさもあるのではないかと、私は考えている。

現在のSDGsに関する状況を診ると、私は、2000年初頭のCSRブームを思い出す。

当時、私はWebサイト制作会社にいた。

ブームに乗り、「CSRコンテンツについて相談したい」という相談が私のもとにも寄せられた。

背景には、ビジネス誌が企業CSRランキングを格付けし発表したこともある。ランキングを見て、慌てた経営層が、広報部に「CSRコンテンツを検討せよ!」と命じたのだ。

「どうしたらいいのか?」──相談してくる企業担当者は、悩み、そしてとまどっていた。

中には、植樹活動や、オフィス周辺の地域清掃を行っている企業もあった。「まずは、それらの活動をコンテンツとして発信することから始めたらどうですか?」と提案するのだが、躊躇する担当者もいた。「この程度の活動を、CSRとして大々的にアピールするのは気恥ずかしいと言うのだ。

「CSRランキングで上位に入っている企業って、BtoCビジネスを展開している会社が多いじゃないですか?うちのように、BtoBビジネスを手掛けている会社では、CSRは難しいのでしょうか?」──こんな相談をしてくる担当者もいた。

実業団チームを抱え、あるスポーツを支援している企業もあった。担当者は、「これは半ば経営者の趣味だから、CSRとしてアピールするのはどうだろうか?」と躊躇していた。

今考えると、CSRブームは、時代の徒花ではなかったかと思う。

CSRの定義そのものがぶれていた上(※本点は、第二話で言及する)、CSRに対する評価も、首を傾げるような点があった。

例えば、当時のCSRランキング上位常連企業に、歩数計や血圧計などのメーカーがいた。

同社のCSR報告書は、企業ビジョンから製品コンセプトなどにブレイクダウンされ、結果として健康な社会の実現に貢献するという見事なものであったが、一部のCSR批評では、製品にばかりフォーカスが当てられていた。

確かに、歩数計を日常的に活用すれば、健康な身体は獲得できるだろう。

だが、CSRをその文脈で評価してしまうと、健康や安全・安心、環境貢献などから遠い製品を製造しているメーカーは、評価の対象から外れるどころか、CSR活動そのものが成立しなくなる。

振り返って考えると、社会貢献という言葉に馴染みのなかった私たちは、CSRというテーマをいきなり突きつけられて、動揺していたのだ。

社会貢献の何たるかを学ぼうとせず、思い込みの社会貢献という定義に慌ててしまった。

ESGとは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス / 管理・統治)の頭文字を取ったものである。

ESG経営と言えば、ESGの三要素に配慮した経営を指し、ESG投資と言えば、投資対象となる企業におけるESGの取り組み具合と投資基準として判断することを指す。

ESGは、財務諸表では表現されない企業の価値を対象としている。

乱暴な言い方をすれば、「良い企業である」という評価における、「良い」とされる部分を、ESGという切り口でフィルタリングし、整理整頓する考え方である。

だがESGもまた、悩ましい。

明確な定義もないし、財務諸表のように数値化できるポイントは限られている。「この企業がESG経営をしているかどうか」は、受け手のエモーショナルな評価に左右されてしまうケースもある。

ESGという言葉に一喜一憂する企業を診ていると、私はかつてのCSRブームを思い出してしまう。

本稿読者の皆さまの多くは、環境対策や社会貢献について、義務教育下で系統的に学んだ経験を持たない。

頭の柔らかい小学生、中学生のうちに学ばなかったゆえに、私たちは、どうしても頭でっかちに、社会貢献やSDGs、そしてESGを捉えてしまう傾向がある。

そのくせ、「こんなことを社会貢献と言って良いのだろうか…?」といった、エモーショナルな評価が、論理的な判断を阻害してしてしまうのだ。

だから、ESG、SDGsはもちろん、社会貢献や環境対策などについても、上手く向き合うことができないケースが生じる。

だとしたらSDGsを、あなたの会社における社会貢献、環境対策、ESGなどを考える上でのテンプレートとして使ってはいかがだろうか?

少々面倒ではあるが、SDGsが掲げる17の目標、169のターゲット、244の指標(重複を除くと232)を一つづつ確認して欲しい。そして、確認しながら、あなたの会社の事業活動において、関連しそうな項目を探して欲しい。

例えば、目標13「気候変動」(気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる)を見よう。

ターゲット 13.3

「気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する」

指標 13.3.1

「(i)地球市民教育及び(ii)持続可能な開発のための教育が、(a)各国の教育政策、(b) カリキュラム、(c) 教師の教育、及び(d)児童・生徒・学生の達成度評価に関して、主流化されているレベル(指標4.7.1及び12.8.1と同一指標)」

あなたの会社では、避難訓練を行っていないだろうか?

もしかすると、それは入居するオフィスビルが当局からの指導に従い、義務的に行っているものかもしれない。

だが、それを少し工夫して、実際の台風、大水、地震なども想定した訓練にブラッシュアップさせ、より実戦的なものにすれば、SDGsに対する取り組みへと昇華する。

SDGsは複雑で煩雑なものではある。また、国と個人が取り組むべきテーマとして構築されたものなので、企業の取り組みとしてそぐわないものもあるのは事実だ。

だが、企業自身の事業活動からヒントを得るために参照したり、もしくは事業活動をSDGsやESG、社会貢献などの活動に当て込むためのテンプレートとして活用するのには、とても役に立つ。

社会貢献をしたいと考えてはいるものの、悩んだり躊躇している企業は少なくないと思う。

SDGsと言われても、何からどうやって取り組めば良いのか、迷いを感じている企業も多いと思う。

本連載は、そういった方々の背中をそっと押すことを目的としている。

とは言え、「利潤の追求を目的とする営利企業が、社会貢献って…?」という、根源的な矛盾を感じている方もいるのではないか?

次話では、CSR、CSV、そしてSDGsへの変遷を紐解きながら、企業が社会の一因として果たすべき責任について考えていこう。

出典および参考

● 【SDGs認知度調査 第5回報告】SDGsを「聞いたことある」27%に増。若い世代の認知広がる(朝日新聞)

https://miraimedia.asahi.com/SDGs_survey05/

● サステナブルな社会の実現に関する消費者意識調査結果(ボストン コンサルティング グループ)

https://web-assets.bcg.com/3d/56/1f8fa0014d9aa50e1d7ba42f5361/jp-consumer-survey-on-realization-of-sustainable-society-july2021.pdf

● 電通、第4回「SDGsに関する生活者調査」を実施(電通)

https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0426-010367.html

● SDGsに関する企業の意識調査(2021年)(帝国データバンク)

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p210706.html

● SDGsとは?(外務省)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html

庶務業務は、オフィスにおけるあらゆる業務が該当し、備品の管理、郵送物の受け取り、受付対応など、その仕事内容は多岐にわたっています。それゆえに属人的になりやすく効率化する事が難しい業務とも言えます。FOCがそういった煩雑な業務を整理し、一括でサービスをご提供します。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

坂田 良平

Pavism代表。 一般社団法人グッド・チャリズム宣言プロジェクト理事、JAPIC国土・未来プロジェクト幹事。 「主戦場は物流業界。生業はIT御用聞き」をキャッチコピーに、ライティングや、ITを活用した営業支援などを行っている。 筋トレ、自転車、オリンピックから、人材活用、物流、ITまで、幅広いテーマで執筆活動を行っている。

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE