このままではまずい日本の労働生産性。日本はOECD加盟国の中でも下位

日本人は勤勉といわれています。勤勉であるという言葉は「働き者」というイメージを抱かせます。休みをとらず、朝から晩まで頑張って働いているイメージです。

私も過去、サラリーマンだった時代がありますが、当時から周りの人が勤勉だとは思っていませんでした。労働時間ではなく単に会社にいる時間が長いだけで、必要なアウトプットがされているとは思えませんでした。「アウトプットがないのに時間を浪費する」というのが私の日本のサラリーマンへの印象でした。

こうした実感を裏付けるように、2014年の日本の労働生産性は経済協力開発機構(OECD)加盟国中の先進主要7カ国の中で最も低いと発表されました。また全OECD加盟国34か国中21位です。

公益財団法人 日本生産性本部により毎年発表される労働生産性を表す指標は「国民1人当たりのGDP(国民国内総生産)=GDP/人口」として計算されます。この値の正確さはさておき、同じ物差しで測ったとき、米国4位、ドイツ8位から大きくかい離し、英国やフランスにも大きく後れをとっています。

(詳細なデータは、公益財団法人日本生産性本部Webサイト 日本の生産性の動向2015年版を見てください)

なぜ、日本は労働生産性において下位なのでしょうか。私は、日本人の働き方に原因があると考えています。

日本人は付加価値を生まない作業に労力を投入している

私が外資系コンサルティング会社にいたとき、米国やフランスのコンサルタントとチームを組んだことが何度かありました。彼らのアウトプットの出し方がシンプルで早く、見事に的を射ており驚いたものです。

しかし、アウトプットの質とスピードに驚きつつも、個人的な資質ではそれほど大きな差は感じませんでした。時間をかければ、日本人も同等のアウトプットができますし、それ以上の品質も出せます。

では、何が違うのでしょうか。それは、アウトプットに対し重要度を設定している点です。重要なアウトプットには集中した労力を投入し、それ以外は力を抜いているのです。メリハリが効いているのです。

大きな幹となるアウトプットに集中し、そうではない部分は粗削りで良いという働き方はお見事でした。一方、日本人はすべてを考慮し、まるで芸術家のように資料もきれいにしようとします。「神は細部に宿る」という言葉があるからでしょうか。

もちろん、悪くはないでのすが、日本人は行きすぎると美しいアウトプットにこだわりがちです。結局はこの差が生産性への影響となって表れていました。とはいえ、こうした細部にこだわることは、製造業における高品質に結びつき、日本を世界最高の高品質生産国にしています。

しかし、ビジネスの仕事において、付加価値が認められない部分にいくら労働力を投入しても、それは売り物にはならないのです。

適正価格、適正原価、費用対効果の適正を見極める視点が必要です。そもそも、売上や利益に結び付かない仕事に多くの労働力の投入を行うべきではありません。

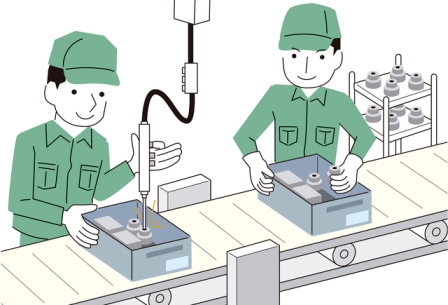

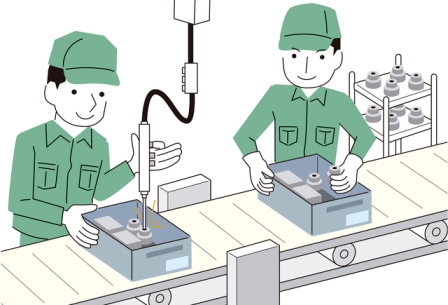

生産性が高いのは工場の現場

生産性が低いといわれる日本でも、工場の生産性の向上は徹底しています。まず、売上・利益に結び付く作業を付加価値作業、そうでない作業を非付加価値作業と定義します。そしてそれぞれの時間について、いかに非付加価値時間を減らし、労働時間内の付加価値時間をどうやって最大化するかを徹底的に考えるのです。

工場における付加価値時間とは「直接的にモノを作る時間」です。それ以外は非付加価値時間として可能な限り排除するのです。そして、工場のアウトプットは製品です。時間当たりの製品アウトプット(出来高)を最大にするように努力します。アウトプットが明確に定義され、そのアウトプットを生むために投入される時間を最大効率的にすべく、マジメントするのです。

この場合、アウトプットの目標値は出来高、インプットの目標値は労働時間として定義され、管理されます。そのため、目標の定義とマネジメントするべきことが明確です。

工場では、毎月出来高と労働時間がチェックされ、目標達成ができていないと改善すべく手を打ちます。その改善の手法の良否、結果もレビューされ、PDCAサイクルが回ります。こうして日本の工場は世界に誇れる生産性を達成しています。

一方、工場以外の仕事では生み出すべきアウトプットや付加価値時間作業が明確に定義されていないのが現状です。

労働生産性を向上させるのはマネジメント層の責任

日本の多くの職場ではアウトプットとインプットが不明瞭で、目標を達成してもしなくても評価が曖昧、途中の改善指示も効果の追いかけもおざなりです。つまり、明確に生産性を向上するマネジメントサイクルが回っていないのです。

私はサラリーマン時代にソフトウェアの営業をしていたことがありました。私は係長で、私の上に課長がいました。私と課長は価格650万円のシステムを年間各自13本ずつ販売する目標がありました。

実は、毎年目標達成していたのは係長の私だけで、課長は毎年未達成でした。私は目標達成しながら定時に帰り、自宅で勉強していましたが、ある日、課長から「少しは残業して会社に貢献しろ」と言われる始末でした。

これは特殊な例でしょうか。私はそうは思いません。私のコンサルタントとしての経験上、多くの職場で同じことが起きています。効率的にアウトプットを出すのではなく、頑張る姿勢を評価し、アウトプットに対するインプットを適正評価できない状況が日本では蔓延しているのです。

ただし、この状況を個人の資質の責任にしてはいけません。組織運営上、その組織のアウトプットとインプットの定義と、インプット最小化でのアウトプット最大化を目指すマネジメントサイクルが必要なのです。このサイクルを描き、運用するのは個々の社員の責任ではありません。マネジメント層の責任なのです。

では、マネジメント層が一体何をどうやって定義すればいいのか、次回で説明しましょう。