■結果だけ管理していると対応に遅れがでる

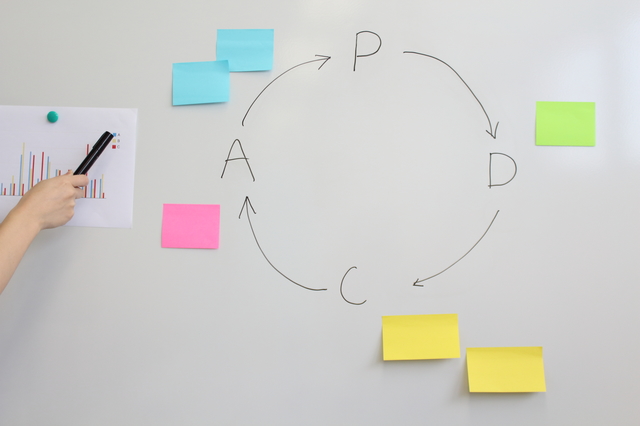

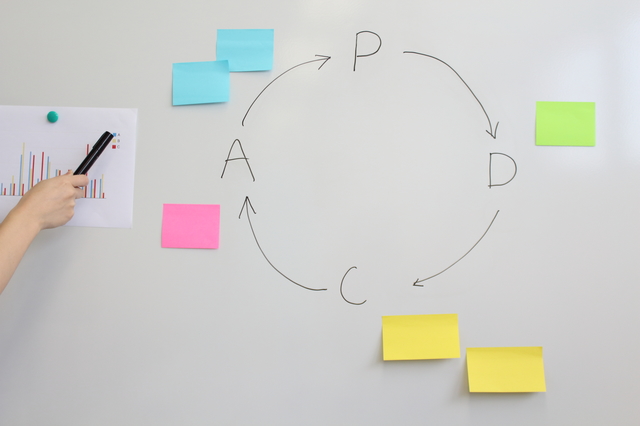

PDCAという言葉をよく耳にします。これは、計画(Plan)し、実行(Do)し、結果をチェックし(Check)、改善する(Action)マネジメントプロセスを表したものです。

チェックをしてアクションするということで、実行した結果に対し、問題点を把握し、原因を分析し、対策を練るというのが一般に理解された手順です。

このPDCAは日本が戦後に品質管理の考え方を導入する際に輸入されたものです。ビジネスの基本的な考え方であるため、いまでも大切にされていますし、作業管理上の品質向上には有効な手法です。

これまでは、PDCAは有効に働いてきました。この考えを導入したおかげで、日本は世界最高の製造品質を手に入れたといってもいいでしょう。

しかし、時代のスピードはどんどん速くなっています。もはや、結果を見てから対策を練っているようでは遅いといえます。

結果が出てからでないとアクションが取れないのであれば、その結果が良かろうと悪かろうと、結果が確定するまで手を打てません。早く手を打てば避けられた事態も、結果が出てからでは手遅れになっていることがあります。

たとえば、会社の売上計画が1億円だったとしましょう。結果が出て、期末に売上実績が9千万円だった場合、目標未達成です。結果が出ているのですから、今期の反省点を来期に活かすしかありません。

上の例は極端ですが、マネジメントサイクルが稚拙な場合は、多くの場面で結果が出るまで手を打たない事例が生じています。結果が出てから判断する会社の場合は、後手対応になっているでしょう。このような事態は変えていかなければなりません。

■結果がでる前のプロセス管理へ

では、どのように変えていけばいいのでしょうか。

そもそも、結果を想定させる活動が会社の中で行われているはずです。たとえば、売上を上げるためには、商談があり、見積もり依頼があり、内示があるでしょうし、定期的に部門ミーティングを開いて進捗を確認することも行われているでしょう。

つまり、結果が出る前にはそれまでのプロセスがあります。プロセスごとに目標と実績チェックを行うことで、確実に目標達成を行い、結果を確実にしようという管理が本来は可能なのです。これを「プロセス管理」といいます。

プロセス管理では、結果を出すまでの仕事をステップ化し、各ステップをプロセスとして定義し、そのプロセスごとのアウトプットと目標値を定めます。結果までの中間ゴールと考えていただければわかりやすいかもしれません。

先の売上までのプロセスは、ある企業では、

見込客発見・創造⇒引き合い⇒見積もり⇒内示⇒契約⇒売上

と定義できます。

このプロセスを逆にたどって目標を決めます。たとえば、売上1億円を達成するには、契約見込を1億2千万円持たなければならない。契約を1億2千万円に持ち込むには、見積もりを3億6千万円の見込みを持たなければならない。さらに、引き合いを10億円くらい持たなければならない、とさかのぼってプロセスごとに目標値を置きます。

プロセスをさかのぼるごとに目標値が増えていくのは、プロセスが進むごとに案件が減って、金額が減っていくからです。10億円の引き合いがあっても、見積もり依頼が来るのはそのうち半分の5億円くらい、そのうちまで漕ぎつけるのが1.5億円ぐらいで、まれに内示キャンセルがあるので、1.5億円内示でも結果1億円くらいの売り上げに落ち着くといった具合です。

つまり、以下のようにプロセスが進むごとに金額は減っていきます。

10億円⇒5億円⇒1.5億円⇒1億円

このケースでいえば、売上1億円を達成するには、引き合い段階でその10倍の案件、つまり10億円くらいを持っていないと達成が危ぶまれるということです。

プロセス管理を導入すると売上の結果に対する達成度よりも、各プロセスでの目標達成管理となります。今現在、引き合いが何件でいくらあり、見積もり提出案件が何件でいくらあり、といった具合に、途中のプロセスの目標値達成のチェックになっていきます。売上は結果であって、その結果を生むプロセスを管理することで、早期に対策を打つことが可能になるのです。

これがプロセス管理であり、常に結果に対して先行的に対応を取ります。

なお、結果の目標値は「結果指標」、プロセスの目標値は「先行指標」と言います。結果指標に先立って先行指標が変化し、先行指標が達成可能性を示している場合は安泰、先行指標が危うくなると結果指標も危ういということで、先読みしたアクションができるようになる優れた管理です。このプロセス管理はあらゆる業務に使えますから、おおいに活用しましょう。

■財務会計で行動を管理すると打ち手が遅くなる

結果管理に縛られてしまう理由の1つに会計があります。会計でも経済活動の結果を集計して報告を主とする財務会計を管理の中心に置いている場合は、手を打つのが遅くなります。

財務会計を管理の中心に置いているというのは、つまりは決算の集計結果をもって判断をすることになります。これが年度の決算でも、期中決算でも、月次決算でも同じです。決算の結果が出てからアクションとなります。

既述の通り、結果に対してアクションしていては遅いのです。その意味で、財務会計上の結果報告では後手になるのです。

■未来に手を打つ計画管理へシフトしよう

財務会計の縛りから脱出するために必要なことは、計画を管理することです。先のプロセス管理は計画管理のひとつのバリエーションです。

計画管理とは、先の期間の計画を立案し、計画の見込が変わった場合に、計画の見直しを行い、アクションを起こすことです。

たとえば、先の売上を上げていくプロセスの管理を行う際に、1億円の売上を上げるために引き合が10億円くらい必要でした。10億円の引き合いを維持すべく営業活動していましたが、結果引き合いが7億円しかないとします。こうなると、1億円の売上達成が危うくなるので、あと3億円引き合いを増やさなければいけません。

このように、計画に対して変化をトラッキング(追跡)して、先の計画に対して手を打っていくことが計画管理です。上の例では、10億円の計画に対し、見込が7億円なので、さらに3億上乗せする計画をたてて、アクションします。

計画管理は、会計の世界では広い意味で管理会計と定義された中の予算管理ですが、管理会計というと日本の場合は定義が曖昧なので、筆者は計画管理という言葉を使います。

作れば売れる時代が終わった日本では、計画を立案し、その計画に対し先行的にアクションをする「計画管理」の構築が必要なのです。計画に対して手が打てれば、たくさんの対応のバリエーションが考えられますし、手遅れにならないよう事前に知恵を絞る時間も確保できます。

結果管理から計画管理にシフトできるか、それが企業の業績を決める時代になっているのです。