津田 剣吾

接客、事務・経理職として勤務したのち、在宅ライターとしての生活を満喫しています。主に「転職」、「事務・経理」、「コミュニケーション」など実体験を生かした記事を執筆しています。フリーライターや個人事業主としての考えを綴ってみたブログ「未経験からフリーライターになってみた!」(http://www.kengo.red)も運用中です。

MENU

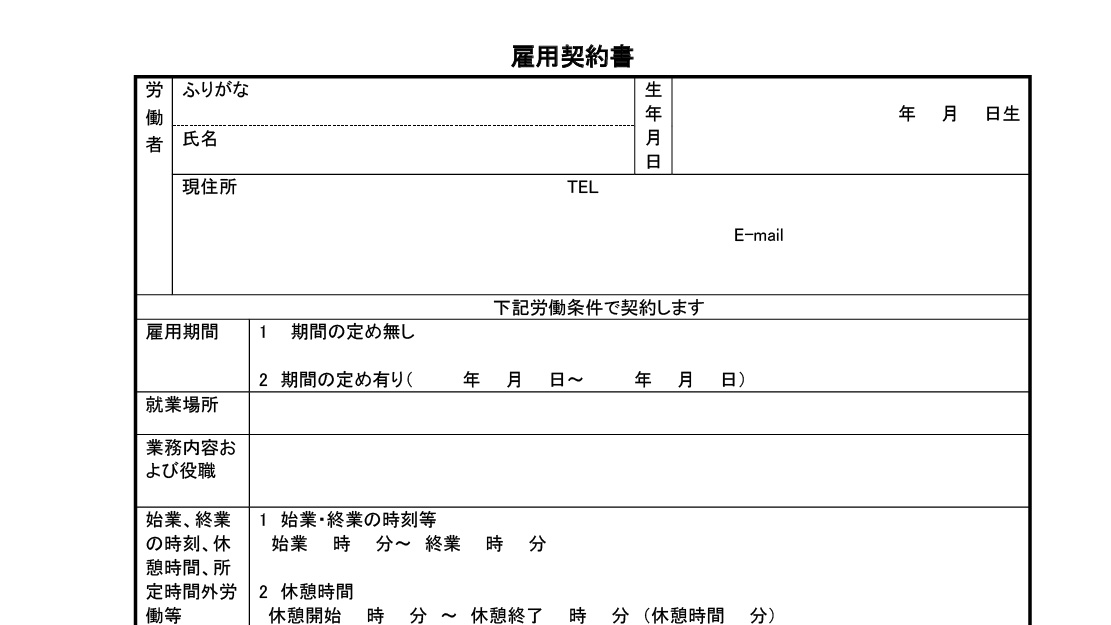

会社の従業員を増やしたいと思っていても、実際に雇うとトラブルが発生することもあります。そんなときに役立つのが「雇用契約書」です。本記事では、雇用契約書の作成とトラブル回避のポイントを紹介します。なお、末尾には雇用契約書の雛形をダウンロードできるようにしましたので、参考にしてください。

雇用契約書とは、会社と従業員が雇用契約を結ぶために必要な書類です。労働者が雇用環境に不満を訴えたとき、雇用契約書に記載されたルールを再確認することで、実際に違法労働になっていないか確認でき、トラブルの回避が可能です。

もちろん、違法労働状態であることがわかれば、すぐに改善する必要があります。

労働条件通知書との違い

雇用契約書に似たものに「労働条件通知書」と呼ばれる書類があります。

雇用契約書とは、契約する書類。つまり会社側と労働者側両者が納得して、押印・署名する書類で「労働契約法第4条」に則って交わす書類です。作成しなくても法的に罰せられませんが、労働契約の理解を促進するため、作成がすすめられています。

それに対し、労働条件通知書とは会社側から労働者へ一方的に通知する書類で「労働基準法第15条」に則って作成した書類です。「労働基準法第15条」では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」とされており、この義務を満たすための書類が、一般に労働条件通知書になります。

ただ、労働条件通知書に明示しなければならない内容を、雇用契約書において明示していれば「労働基準法第15条」が求めている条件を満たすことになり、労働条件通知書は不要となります。今回は、このように労働条件通知書の代わりにもなる雇用契約書の作成を目指しましょう。

雇用契約書に記載すべき項目6つ

「労働基準法第15条」を満たす雇用契約書を作成する場合は、記載すべき項目も法令によって決まっています。厚生労働省が作成しているWebサイトを例に紹介します。

1.労働契約の期間に関する事項

労働契約の種類です。「無期雇用契約」か「有期雇用契約」のどちらなのかを明示する必要があります。基本的に正社員の場合は「無期」、パート・アルバイトの場合は「有期」、契約社員の場合は「無期」か「有期」の選択式です。

2.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項

有期雇用契約の場合、更新する際の基準を明記する必要があります。労働者の「勤務実績・態度・能力」、企業の「経営状況」などを基準とするのが一般的です。

3.就業の場所・従事する業務に関する事項

労働場所と、どのような業務を行うのかを明記します。法令で定められてはいませんが、転勤の有無も一緒に記載しておくのがよいでしょう。

4.始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合のシフトに関する事項

勤務時間や休日についても記載しなければなりません。特に、注意したいのが週休2日のパターンです。一般的な土日休みと、シフト制の2種類があるため、どちらなのか明記しましょう。また、交代制勤務の場合は「早番〇時~〇時」、「遅番〇時~〇時」というように、細かい時間も記入しましょう。

5.賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項

賃金の欄は、下記の内容を記入しましょう。

・月給〇円(時給〇円)か?

・給料はどういう方法で支払うか?(例.銀行振込、手渡しなど)

・いつからいつまでに働いたぶんの給料を、いつ従業員に支払うか?(例.毎月1日~末日まで働いたぶんの給料を翌月25日に振り込む)

また、給料振込日が土日祝日の場合、前倒しか後倒しかも記載すると良いです。

6.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

退職・解雇に関する事項を明記します。「退職したい場合は30日以上前に報告すること」「職務能力が著しく低い場合は解雇の対象とする」という内容などを記載すると良いでしょう。

ただし、「民法627条第1項」や「労働契約法第16条」によって、退職の権利や解雇の条件が保障されています。特別な理由もなくこれらの法律の基準を満たさない条件にした場合は無効となるため注意しましょう。

雇用契約書に記載しておくとよい項目9つ

義務でなくても、制度を設けた場合などは雇用契約書に記載しておいたほうが良い内容もあります。こちらも厚生労働省が作成しているWebサイトを参考にご紹介します。ただし、1から3については、パートやアルバイトといった短時間労働者に対しては明示する義務があります。

1.昇給に関する事項

昇給の有無や、昇給するときの基準を記載します。

2.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関する事項

「退職手当が出るのは正社員として3年以上働いた者」というように、分かりやすく記載したほうが良いでしょう。また、退職手当の計算方法についても、数式や表を記載するのも1つの手です。

3.臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項

賞与の場合は、支給される月と過去の実績を記載したほうが良いでしょう。また、臨時に支払われる賃金とは、主に業績が良かったときなどに臨時支給される賃金を指します。どういうときに、支払われるのかも明記しましょう。

4.労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項

食費や作業用品など、どういう状況のときに労働者が自己負担するかを記載します。

5.安全・衛生に関する事項

安全や衛生面において、会社のルールに従わなければならないということを記載します。

6.職業訓練に関する事項

資格や専門的技能の有無で、給料に差が出る場合に記載します。

7.災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

災害補償や、業務外の傷病扶助がどういうときに保証されるかを記載します。

8.表彰、制裁に関する事項

表彰や制裁が、どういう基準で実施されるか記載します。

9.休職に関する事項

休職時の補償内容や、手続き方法などについて記載します。

その他、雇用契約書に載せたほうが良い内容と注意点

「労働基準法第15条」で求められていること以外に載せたほうが良い内容は、雇用形態のパターンによって異なります。「正社員、パート、アルバイト」の3パターンについて紹介します。

「労働基準法第15条」で求められていること以外に載せたほうが良い内容は、雇用形態のパターンによって異なります。「正社員、パート、アルバイト」の3パターンについて紹介します。

・正社員

正社員の場合は、基本的に「定年退職まで雇い続ける」というのが前提なので「無期雇用契約」が基本です。賃金については「月給制」がほとんどです。みなし残業時間や賞与の有無も明記しましょう。

その他に、転勤の有無も明確化し、全国転勤・一部転勤・転勤無しのどのタイプか明記しましょう。

さらに、職種変更の有無も記載することを忘れてはなりません。「雇用契約時は、1種類の職種だけで働けば良いと言われていたのに、違う職種へ無理矢理異動させられた」として、労働者が訴えを起こすケースもあるので、雇用契約書作成時にハッキリさせましょう。

・契約社員

契約社員は、正社員と違いかつては「有期雇用契約」が基本でした。しかし、2013年の労働契約法の改正によって、契約社員でも法改正後5年以上働けば「無期雇用契約」を結べる権利を獲得できるようになりました。正社員にならなくても、雇用期間を設けずに勤務することが可能となったことを理解しておきましょう。

雇用契約書には正社員と同様に転勤の有無を記載しましょう。

・パート

パートの場合は「有期雇用契約」が基本です。3カ月、6カ月おきというように、契約を更新(満了)する形となります。賃金については「時給」で設定するケースがほとんどです。すでに述べたように、昇給や退職手当、賞与の有無については必ず記載しなければなりません。

また、1カ月の労働時間によって社会保険の有無も変わるので要注意です。口約束のみで雇用契約を結ぶのは、トラブルの元になるので必ず雇用契約書を作成しましょう。

・アルバイト

アルバイトは、パートと法律上違いはありませんが、企業によっては、独自の定義のもと、パート用とアルバイト用で雇用契約書の種類を分けている場合もあります。

ただ、学生アルバイトの場合は、学業や他の仕事を掛けもっているケースも多いため、労働時間について、しっかり決めたほうが良いでしょう。「〇〇が理由でアルバイトできません」という事態が頻発すると、会社にとって大きな負担となってしまいます。

ここからは、雇用契約書によるトラブル回避のポイントを紹介します。3つの事例から紹介します。

雇用期間に関するトラブル

雇用期間満了で雇い止めをしようとしたら、労働者から「不当解雇」だと言われる事例があります。雇用契約書の内容を説明しても納得しない労働者もいるのです。これを回避するには、雇い止めをする例を細かく雇用契約書に明記しましょう。

厚生労働省が出した「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」という通達の内容を守ったうえで、判断の基準と理由をいくつか具体例を示すと労働者も納得せざるを得ません。

賃金に関するトラブル

労働者から「賃金が上がらない」「提示された賃金よりも安い」と言われるトラブルもあります。これを回避するには、賃金が上がる基準を具体的に書いたり、税引き前と税引き後の給料をそれぞれ記載したりといった工夫をすると良いでしょう。

退職に関するトラブル

急に退職をしたいと言ってくる労働者や退職金が安いと文句を言われるトラブルもあります。それを回避するには「退職に関する事項」の欄に、退職申し出日のルールや、退職金の計算方法を簡単に記載すると良いでしょう。ただし、退職に関しては既に述べたとおり、法律の規定が優先され、ルールがそのまま機能しないことがあります。

雇用契約書は、保管しておけば、どんな契約を結んだか確認でき、従業員とのトラブルを早期に解決することも可能です。雇用契約書の雛型も下記に準備しているので、ダウンロードして使用してみてください。

雇用契約書雛形はコチラ

人事アウトソーシングサービスは、給与計算、年末調整、社会保険業務や給与明細作成、その他業務支援等、解決したい課題に合わせて業務の範囲・種類をお選びいただけるフルスコープ型のサービスです。担当者に寄り添い、人事担当者の業務削減を考えて設計しています。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

津田 剣吾

接客、事務・経理職として勤務したのち、在宅ライターとしての生活を満喫しています。主に「転職」、「事務・経理」、「コミュニケーション」など実体験を生かした記事を執筆しています。フリーライターや個人事業主としての考えを綴ってみたブログ「未経験からフリーライターになってみた!」(http://www.kengo.red)も運用中です。

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE