湯瀬 良子

DC運用・ブログ担当

金融機関での経験を活かし、2018年にFOCのDC部門に立上げメンバーとして入社。現在は、DCの制度設計・保全運用・投資教育までの一連の流れを担当するとともに、ブログ記事の執筆にも取り組む。「FOCでは少し異色なサービスですが、DC制度についてわかりやすくお伝えします!」

MENU

よく耳にするようになった確定拠出年金(DC)はいつから始まった制度でしょうか?

実は、平成13年(2001年)に法律が施行されてから17年が経過したのですが、これまで様々な改正が行われてきました。

その中で、平成30年5月1日施行の確定拠出年金法の改正により企業規模に関わらず影響してくるものとして「運用の改善(運用商品の上限の明確化)」、「資格喪失者(退職者等)への事業主の説明(必要事項の説明)義務」、「継続投資教育の努力義務化」等が挙げられます。

事業主の責務として、「従業員のための制度となっているかを常に考えるべきである」ということですが、なかでも「継続投資教育を行うこと」が努力義務となったことで、導入時だけでなく導入後の継続教育にもスポットが当てられています。

しかしながら、これまで継続教育を行ってこなかった企業および導入担当者にとっては、「何を目的として従業員教育を行うのか?」、今一つ具体的なイメージが持てないというお声をよく聞きます。

そこで今回は、どのような内容で継続教育を行っていくか、その中身についてのイメージをお伝えいたします。

この記事の目次

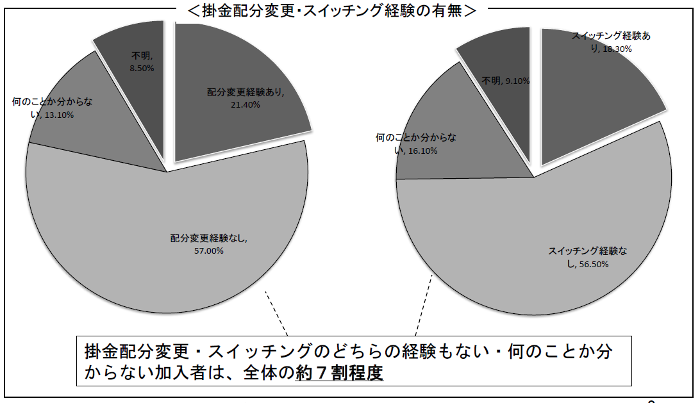

出所 確定拠出年金総合研究所 財産形成支援及び企業型確定拠出年金制度の理解・活用の現状に関するDC加入者調査

制度導入後、何年経っているかによって考え方は少し異なりますが、3年以上経過して初めて継続教育を行う場合には、まずは「どのような制度なのか」を振り返りながら説明することが効果的です。

そもそもDCに加入していることすら意識していない従業員にとっては、いきなり「現在の運用状況を変更しましょう!」と力説しても、前提となる制度が把握できずに話を聞くのも嫌になってしまう(eラーニング等の場合、ただページをめくるだけになってしまう)ケースがあります。

そこで、まずは初心に立ち返って「DC制度とは?」から説明を始め、制度への興味を引き付ける工夫が必要です。

選択制の場合にも「DCの優遇措置の中で、従業員に響く内容はどこか?」という視点を持って考えることで、加入率向上も期待できます。

もちろん、制度をよく理解している従業員にとっては退屈に感じるとは思いますが、それは参加者の内ほんの一握りです。一部の従業員の理解度にあわせるよりは、大多数の理解度にあわせることが重要です。

ただし、企業の運営状況によっては理解度が高い従業員が多い場合もありますので、その際は制度の振り返りについての基本事項は、別に時間を設けるなどして参加者を分けるのも良いでしょう。

「初回の継続教育を行ってから数年経ってしまった」という場合でなければ、2回目以降は運用商品の詳細や商品の変更手続き等、実践的な内容にステップアップしていきましょう。

運用商品の数はプランによって全く異なっていて、10本以下のプランもありますし、法改正で定められた上限(35本)を超える本数*のプランもあります。

*:施行日から5年以内に、35本以下に商品本数を減らす必要があります。

同じ時間で説明する場合、本数が少なければ手厚く説明できますが、本数が多くなるとその分説明内容が薄くなることもありますので、商品数が20本以上の場合には、どこに重点を置いて説明するかを考えておかないといけません。

重点を置くポイントとしては、

1.商品の概要(カテゴリ)をひとまず理解させるのか

2.商品の詳細な内容まで説明するのか

3.過去のデータから値動きの比較を行うのか

などが挙げられます。

特に投資タイプの商品に馴染みがあるかないかで説明資料も変わってきますので、どこの層をターゲットとするかについても検討が必要です。

もちろん、複数回にわけて異なる内容をターゲット別に説明することができれば更に効果的です。

なお、企業側の思い入れがある商品を推奨したいお気持ちはわかりますが、特定商品の推奨は法律で禁じられていますので注意が必要です。

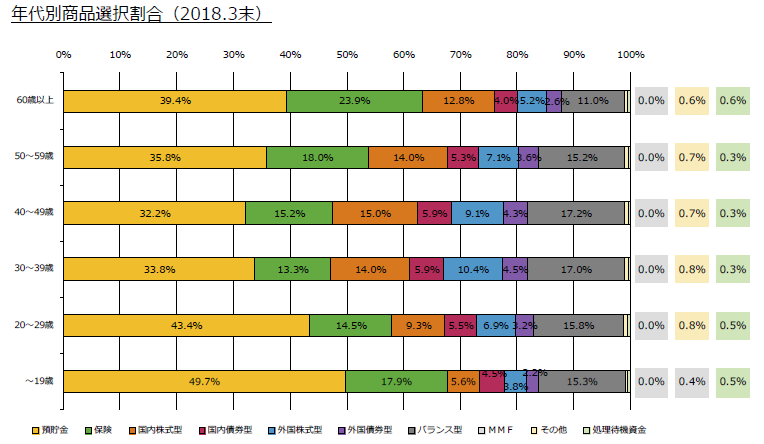

出所 運営管理機関連絡協議会 確定拠出年金統計資料2002年3月末~2018年3月末

一般的には、若年層ほどリスク許容度が高いと言われている中で、実際の運用状況としては20代の資産がどの世代よりも安全資産(預貯金など)の運用割合が高いという実情があります。

制度導入時にも言えることですが、特に新卒で入社した従業員の場合、入社時研修の1コマで退職金制度の説明を行い、更にそのコマの中でDCについての説明をするケースが多いため、DCのメリットを理解するまでに至らないのです。

新入社員からすると「会社の様々な制度や業務内容について研修を受ける中で、よくわからない退職金の説明をされたうえ、すぐに書類を出せと言われた」という認識に陥ってしまうのです。

DC制度の特性上、導入時や初回加入時に説明すべき内容が多岐にわたっているため、ある程度やむを得ない状況ではあります。

しかしながら、加入時によくわからないまま商品を選択し、そのまま商品変更することなく数年(あるいは数十年)経ってしまうということは、運用機会の損失にも繋がってしまいます。

このため、加入した後の継続教育が重要となるわけですが、その際にはDC制度の周知だけでなく「これから先の人生でどのくらいお金がかかるかイメージさせる」ことも重要です。

20~30歳代前半をターゲットとする場合には、現在の生活費をしっかりと計算させたり、これからのライフプランを考えてみるといったセミナー等が効果的です。

また、商品の変更手続きを模擬的に行ってみることで興味を持つ場合もあるので、実際にPCやスマートフォンなどで画面を見てみる体験型なども取り入れると更に効果的です。

中堅層というと、「そろそろ老後も気にしなければいけないけれど、まだ大丈夫だろう・・・」と考えている方が多く、DC制度以外で老後資金を準備している方も少なくありません。

また、中途採用で入社した従業員の場合には、前職でDCに加入していて資産を移換している方も珍しくなくなってきました。(厚生年金被保険者のうち、およそ5人に1人がDC加入者と言われています。)

この層は生活環境も多様になり、独身の方からお子さんが何人かいらっしゃる方まで様々です。日々の生活が精いっぱいで、まだ老後について準備する余裕がないという方もいらっしゃるでしょう。

しかしながら、老後への備えは「早いうちからこつこつと」と言われているように、60歳近くになってから慌てて備えを始めても、月々(年)の負担が若いうちよりも重くなるため、少しずつでも備え始めていくべき世代と言えます。

このため、30歳代後半~40歳代をターゲットとする場合には、今現在の保有資産がどのくらいあるのか試算させたり、DCの目標額を定めたりしたうえで、運用商品の選択をさせるといったセミナーが効果的です。

50歳代になってくると、そろそろ定年後の生活が視野に入ってくるため、これまでの収入からしっかりと蓄えている方もいれば、漠然と不安を抱えている方も多数います。

確かに、50歳から資産運用を始める方の場合、60歳で退職するとなると残り10年でどのくらい準備できるのかというのは切実な問題です。

現在のように低金利が続いている中では、預貯金で資産を殖やすことも難しくなっています。

DC制度は最大70歳の誕生日直前まで運用を継続することができますので、60歳からでも10年ほどは運用できるということになります。

つまり、50歳からでも20年ほどは運用できるため、長期運用の効果も得られることになります。

ただし、60歳(※)以降は「運用指図者」となり掛金拠出ができず、運営管理手数料は本人負担となるプランがほとんどですので、手数料を上回る利益を出すことを意識していただく必要があります。

※規約で60歳以上65歳以下の資格喪失年齢を定めている場合には、当該年齢に読み替えます。

このようなDCの特徴も、導入時にはあまり記憶に残らない可能性があるため、50歳代をターゲットとする場合にはDC制度の活用に目を向けていただけるような説明が必要です。

例えば、ねんきん定期便で公的年金の受取額を試算してみたり、現在の利回りで運用を継続した場合の合計額を試算しどのように受取るか検討してみるなどと言った、実践的なセミナーが効果的です。

漠然と「何かやらないといけないな・・・」と考えて読み進めていただいた方、継続投資教育についてイメージできたでしょうか?

もちろん、継続投資教育は対面セミナーだけではありません。

社内の研修に組み込んだり、イントラで周知したり、eラーニングで学習させるなど方法は様々です。

しかし、対面セミナーでは「理解度にあわせて説明できる」「その場で質問し疑問を解消できる」というメリットがあります。

さらに、対面セミナーと併せて個別相談の時間を設けることで、従業員の満足度向上にも繋がります。

会社としても、従業員への福利厚生的な一面として、また併せて社内制度も紹介するなどの活用が可能です。

「日々の業務が忙しくてDCの運営が停滞している気がする」という担当者の方も、この機会にぜひ継続投資教育について検討してみてください。

弊社でもライフプランセミナー等のお申し込みを受け付けていますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

確定拠出年金(DC)の導入と継続投資教育についてしっかりとサポートいたします。確定拠出年金(DC)は、導入するまでがゴールではなく、従業員に対しての継続教育が重要です。いかにして従業員にメリットを理解してもらい、運用してもらうためのサポートはお任せください。

FOCのDCサービスは、企業と従業員の双方にとって、本当に有用なDC制度の導入を支援するサービスです。さらに、導入前の書類整備から導入後の継続教育までをトータルサポートする、ベストパートナーを目指しています。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

湯瀬 良子

DC運用・ブログ担当

金融機関での経験を活かし、2018年にFOCのDC部門に立上げメンバーとして入社。現在は、DCの制度設計・保全運用・投資教育までの一連の流れを担当するとともに、ブログ記事の執筆にも取り組む。「FOCでは少し異色なサービスですが、DC制度についてわかりやすくお伝えします!」

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE