Knock編集部

FOC当コンテンツ編集者。 FOCのwebマーケティングを担当兼当コンテンツ編集を担当。 「knock」を読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。

MENU

扶養控除に関して年収130万円の壁を正確に理解していると、家計全体で見た場合の収入を増やす働き方が可能です。扶養・扶養控除がよくわからないという方に向けて、年収を130万円未満におさめるメリット・デメリットについても詳しく解説します。

この記事の目次

扶養とは家族から援助を受けて生活すること、扶養控除とは世帯主が家族を扶養することにより税務上・社会保険上でさまざまなメリットを享受できる仕組みを言います。

扶養とは

扶養とは親族から経済的な支援を受けて生活することをいいます。

例えば妻が世帯主(夫)の扶養に入る場合には、夫=「扶養者」、妻=「被扶養者」と呼びます。

扶養控除とは

扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象となる「扶養親族」がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる仕組みを言います。

扶養控除には、所得税法上と社会保険上の2つがあります。以下、それぞれ解説していきます。

なお「所得税法上」と記載しましたが、厳密には「住民税などの地方税法」も含みます。

わかりやすく解説を進めるために、以下の文章でも「所得税法上」という表記で統一しています。

所得税法上の扶養は、年間の給与収入が103万円以下の扶養親族に適用されます。所得税法上の扶養になると納税者の税負担が軽減されます。

扶養親族の年間の給与収入が103万円を超えた場合には扶養から外れるため、納税者の税負担に大きな影響を与えます。

所得税法上の扶養では、家族を「配偶者」とその他の「扶養親族」に分けて考えることになります。

扶養控除とは、「扶養親族」がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる仕組みです。

<扶養親族と控除金額>

一般の控除対象扶養親族 38万円

特定扶養親族 63万円

老人扶養親族(非同居)48万円

老人扶養親族(同居)58万円

「扶養親族」は、その年の12月31日時点で、配偶者以外の親族、納税者と生計を一にしている、年間の給与収入が103万円以下、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない、という条件を満たした人をいいます。

配偶者控除とは、配偶者の年間給与収入が103万円以下の場合に、納税者が一定金額の所得控除を受けられる仕組みです。

控除額は最大で38万円(その年12月31日現在の配偶者の年齢が70歳以上の場合には最大48万円)となります。

納税者の年間の給与収入が1,120万円を超えたところから控除額は段階的に減っていき、1,220万円を超える場合には控除額が0となります。

配偶者特別控除とは、配偶者の年間給与収入が103万円を超えた場合でも201万円までは、納税者が一定金額の所得控除を受けられる仕組みです。

配偶者の年間給与収入が103万円を超える場合には、配偶者控除の適用が受けられなくなるため、納税者の税負担を考慮し、配偶者の年間給与収入に応じて最大で38万円の控除ができるようになっています。

年間給与収入が、配偶者103万円超201万円以下、納税者1,120万円超1,220万円以下の範囲で、収入の増加により控除額は段階的に減っていき、この範囲を超える収入がある場合には控除額が0となります。

社会保険(狭義)には、健康保険と厚生年金保険があります。

社会保険上の扶養になると、納税者が加入している健康保険組合の保険証が利用でき、配偶者・扶養親族自ら健康保険料を負担する必要がありません。

所得税法上と社会保険上とで、扶養を判定する際の年収の範囲に違いがあります。

年収の計算に含まれないと考えていたものが実際には年収に含まれ、その結果意図せず納税者の扶養を外れてしまうリスクがあるため注意が必要です。

具体的には、「交通費」や「通勤手当」の扱いが所得税法上と社会保険上とで異なります。

「年収」に含まれるものの説明の前に、混同しやすい用語「所得」との違いについて解説します。

・年収

会社から支給される毎月の給料や賞与などの年間合計額です。所得税法上は「収入」と呼ばれます。

毎年発行される源泉徴収票で「支払金額」の欄に表示される金額に該当します。

・所得

「年収」から「給与所得控除額」を差し引いた金額を言います。

給与所得控除額とは必要経費にあたる金額のことで、年収により金額は変わります。

計算式で示すと以下のようになります。

「所得」 =「 年収」 -「 給与所得控除額」

所得税法上の年収は勤務先から受ける給料・賃金・賞与などの金額をいい、交通費や通勤手当は含みません。

所得税法第9条1項5号にて、交通費や通勤手当は出勤して業務を行うために必要な費用であり、「所得税を課さない」と規定されています。

社会保険上の年収には、交通費・通勤手当が含まれます。

厚生年金保険法では、報酬とは被保険者が事業主から労務の対償として支給されるすべてのものをいい、賃金・給料・手当などその名称にかかわらず対象になる、と規定されています。

年収130万円の壁、つまり年収130万円未満と年収130万円以上でどのような違いがあるか、また年収の判定方法について解説していきます。

年収130万円の壁とは、納税者の社会保険の扶養に入るか、扶養から外れるかのボーダーを言います。

言い換えれば、自ら社会保険料を支払うかどうかのボーダーです。

もし年収が130万円以上の場合には、納税者とは別に自ら社会保険に加入する必要があります。その場合、健康保険については、居住地の市区町村の国民健康保険料を支払い、もしくは勤務先の健康保険組合に健康保険料を支払います。

厚生年金については、国民年金保険料の支払い、もしくは勤務先にて厚生年金保険料を支払うことになります。

社会保険上の扶養を判定するときの年収130万円は過去の実績ではなく、判定時点から向こう1年間の見込み収入額に基づく点に注意が必要です。

また複数の勤務先から給与の受け取りがある場合、給与以外の収入(年金収入や不動産収入など)がある場合には、すべての収入を合算した金額で判定されます。

年収を130万円未満におさめるメリットとして、自ら社会保険料を支払う必要がないこと、デメリットとして将来の年金が国民年金に限定されることが挙げられます。

年収を130万円未満におさめた場合には、社会保険上の扶養に入れます。それにより社会保険料を自ら支払う必要がありません。

ただし年収が130万円未満であっても、勤務先の規模や働き方によっては社会保険料への加入が必要なケースがあるためご注意ください。

年収を130万円未満におさえ、社会保険上の扶養を維持する場合のデメリットとして、将来受給できる年金が国民年金(老齢基礎年金)に限定される点が挙げられます。

扶養を外れ、自ら厚生年金に加入することで、将来国民年金と合わせて厚生年金も受給できることから、現時点の手取り・将来の手取りをバランスよく判断する必要があるでしょう。

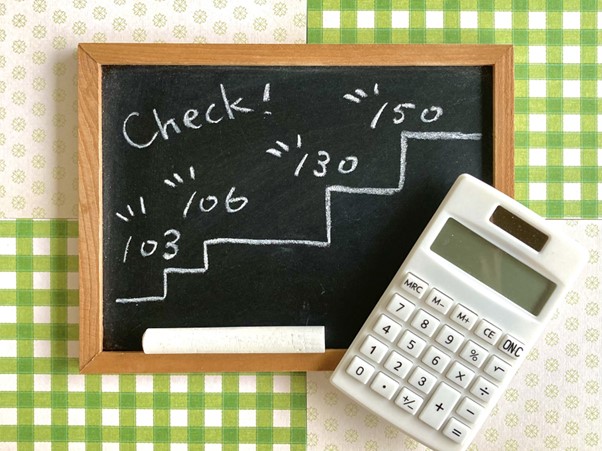

年収130万円の壁以外にも、所得税法上・社会保険上でいくつかの壁(ボーダー)がありますので、ご紹介していきます。

年間の給与収入103万円は、所得税法上の配偶者控除を受けられるかどうかのボーダーラインになります。

配偶者控除の適用を受けると、納税者の所得税や住民税を減らせるメリットがあります。

配偶者控除が適用されるためには、納税者の収入に上限が定められているためご注意ください。

またご自身にとっても、年間の給与収入が103万円未満であれば所得税が発生しないメリットもあります。

勤務先および勤務状況により、年間の給与収入が130万円ではなく、約106万円で勤務先の社会保険に加入する義務が発生します。

加入が必要になるケースは、下記5つをすべて満たす場合です。

1.勤務先が特定適用事業所(勤務先の社員が501人以上)に該当

2.週の所定労働時間が20時間以上

3.雇用期間が1年以上の見込み

4.賃金の月額が88,000円(年に換算して約106万円)以上

5.学生ではない

年間の給与収入150万円は、所得税法上の配偶者特別控除で38万円(最大額)を受けられるボーダーになります。

103万円を超えているため配偶者控除38万円は適用されませんが、同額の控除から受けられます。

配偶者特別控除が適用されるためには、納税者およびご自身の収入に上限が定められているためご注意ください。

2022年10月から社会保険への加入対象が拡大されますので、改正の内容と注意点について解説していきます。

改正のポイントは、特定適用事業所、見込みの雇用期間の2つです。

【2022年9月まで】社会保険に加入が必要になるケース

下記5つをすべて満たす場合とされていました。

1.勤務先が特定適用事業所(勤務先の社員が501人以上)に該当

2.週の所定労働時間が20時間以上

3.雇用期間が1年以上の見込み

4.賃金の月額が88,000円(年に換算して約106万円)以上

5学生ではない

【2022年10月から】 学生・パート・フリーターに影響する新制度の内容

特定適用事業所の適用要件が500人を超える適用事業所から100人を超える適用事業所へ改正されます。

これにより2022年10月からは社員が101人以上の企業も、1.特定適用事業所に該当することになり、加入対象が拡大します。

また雇用期間が1年以上の見込みという適用要件は、雇用期間が2ヶ月以上見込まれると短縮され、加入対象の拡大につながります。

現在、世帯主の社会保険上の扶養となっており、引き続き扶養を継続したい(勤務先の社会保険への加入を希望しない)場合には、事前に勤務先と勤務条件の変更(賃金月額88,000円未満におさえる等)について調整しましょう。

2024年10月には、特定適用事業所の適用要件が社員数51人にさらに拡大されます。

やはり勤務先の社会保険への加入を希望しない場合には、事前に勤務先と調整しましょう。

ただし勤務先の社会保険に加入することで手取り収入は減少しますが、自ら社会保険に加入することにより健康保険組合から傷病手当金が支給されたり、将来の年金受給額が増加するメリットもあります。

将来的なメリットも考慮したうえで、総合的な判断が必要になるでしょう。

扶養控除に関して、「年収130万円の壁」およびその他のボーダーとなる地点を正しく理解していると、自分自身の収入だけでなく、家計全体の収入を増やす働き方が可能になります。

今後も大きな改正が予定されていますので、将来的な視点からご自身および家計全体にとって最適な働き方を見つけてください。

年末調整や住民税の計算など給与計算業務には年に数回繁忙期がありますが、繁忙期だけアウトソーシングしても給与計算業務は効率化できません。FOCはアウトソーシング30年/1000社の実績と高い専門性で、総合的に給与計算業務の効率化を支援します。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

Knock編集部

FOC当コンテンツ編集者。 FOCのwebマーケティングを担当兼当コンテンツ編集を担当。 「knock」を読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE