湯瀬 良子

DC運用・ブログ担当

金融機関での経験を活かし、2018年にFOCのDC部門に立上げメンバーとして入社。現在は、DCの制度設計・保全運用・投資教育までの一連の流れを担当するとともに、ブログ記事の執筆にも取り組む。「FOCでは少し異色なサービスですが、DC制度についてわかりやすくお伝えします!」

MENU

確定拠出年金について調べていると、「確定拠出年金のしくみ自体は知っている」前提で書かれている記事が多いと感じることはないでしょうか?

そこで今回は初心に立ち返り、「そもそも確定拠出年金とはどのような制度なのか?」をテーマに、できるだけわかりやすくご説明していこうと思います。

確定拠出年金制度は、企業が主体となって行う「企業型確定拠出年金(企業型DC)」と、個人が自分で申込をする「個人型確定拠出年金(個人型DC)」の2種類にわかれています。

個人型DCは、2017年1月から公務員などにも加入対象者が拡がることを受けて、制度が広まっていくようにと愛称が公募され、2016年に「iDeCo(イデコ)」という愛称に決定しました。

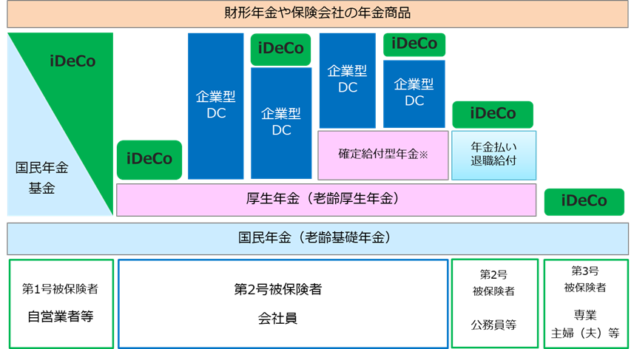

確定拠出年金の位置づけとしては、以下のようなイメージです。

※厚生年金基金、確定給付企業年金など

国民全員が加入する「国民年金保険」と会社員などの第2号被保険者が加入する「厚生年金保険」は、国が管理している「公的年金」です。

制度としての確定拠出年金は、公的年金の一段上に乗っているイメージで、中でも企業が管理している企業型DCは「企業年金制度の一つ」と言われています。

企業型DCと比較すると、iDeCoは完全なる自助努力の制度ですので、申込をする金融機関を選ぶところから事務費用の負担まですべて自分で行うことになります。

なお、企業型DCとiDeCoのメリット・デメリットについて詳細を知りたい方は、こちらのブログ(確定拠出年金とは?企業型と個人型のメリット・デメリットを紹介)をご覧ください。

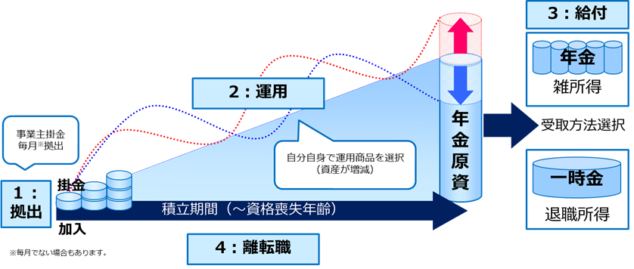

従業員向けの説明会でもお話することですが、確定拠出年金(DC)制度には大きく分けて4つのポイントがあると言えます。

確定拠出年金(DC)制度イメージ図

確定拠出年金(DC)制度イメージ図

・ポイント1「拠出」

掛金を加入者のDC専用口座※に(原則毎月)拠出していきます。

※口座とは言っても、通常の銀行口座のように個々人が開設するものではありません。

・ポイント2「運用」

加入者自身が運用商品を選んで掛金を運用します。

・ポイント3「給付」

加入者自身が資格喪失年齢(原則60歳)以降に、DC口座で運用している資産を受け取る手続きを行います。

・ポイント4「離転職」

60歳前の離転職の際には資産を別の制度に移して運用を継続する、いわゆるポータビリティの手続きを行います。

このポイントの中で企業担当者に一番大きな影響があるのは、「1:拠出」の部分です。

DCの掛金は遡って拠出することができないため、原則毎月掛金を拠出するのですが、この掛金の考え方がやや複雑です。

例えば、1月分の掛金は翌月の2月下旬に拠出されるという仕組みのため、掛金の計算のもとになる月と、実際に加入者のDC口座に拠出される月がずれているのです。

(拠出日は各社により異なります。)

特に、基本給に定率をかけて掛金を計算している場合などは、昇給等があった際にいつ時点の基本給を計算のもとにするのかを社内で決めておく必要があります。

なお、加入者本人が掛金額を選択できる「選択制DC」の場合でも、いつのタイミングで掛金の変更を行うかは各企業で決めることができますので、変更時期がきたら社内にアナウンスするなどの対応も必要になります。

「マッチング拠出」を行っている場合も、法令で年に1度加入者掛金額の変更が認められていますので、こちらも変更時期には社内にアナウンスする必要が出てきます。

選択制DCとマッチング拠出の違いについて詳細を知りたい方は、こちらのブログ(企業型確定拠出年金 よくある間違い!「マッチング拠出」と「選択制DC」は似て非なるもの!)をご覧ください。

次の「2:運用」の部分ですが、掛金の運用自体は加入者本人が行いますが、加入者が選択する商品自体を選定するのは、企業が決めた運営管理機関です。

企業としては、運営管理機関が選定した商品について「加入者等の利益のみを考慮したものであるといえるか」をしっかりと評価することが求められています。

運営管理機関は、企業からの商品追加や除外の依頼について「加入者等の利益のみを考慮したもの」として相応の理由がないと拒否できないことになっていますので、疑問がある場合はしっかりと運営管理機関の担当者に確認するようにしましょう。

また、「4:離転職」の際(加入者が退職した際)には、他の制度に資産を持ち運ぶ(移換する)手続きが必要なことや、どのような制度に移換できるか等を説明する必要があります。

退職時の説明事項はそれでなくても多岐にわたりますが、DC資産の移換についても説明すべき内容が決められていますので、事業主の義務の一つとしてしっかりと対応しておきましょう。

(説明不足により運用機会損失があった、などと言われないよう注意しましょう。)

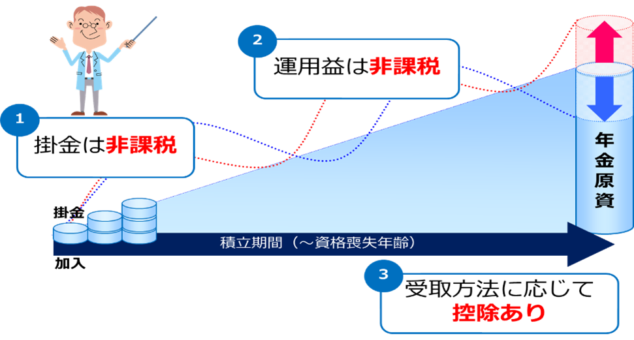

確定拠出年金制度は、税制優遇が大きい制度としても知られていますので、ここで簡単にご紹介します。

先ほどのイメージ図を元に、どこのポイントで税制が優遇されているか確認してみましょう。

<イメージ図>

<イメージ図>

1.掛金は非課税

事業主掛金は、給与として支給されていないため課税対象ではありません。

ちなみに、iDeCoの場合は掛金の種類が「加入者掛金」のため、非課税ではなく所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。

これは、「マッチング拠出」の場合の加入者掛金も同じ扱いです。

2.運用益は非課税

年金資産は特別法人税の対象ですが、現時点で課税凍結中です。

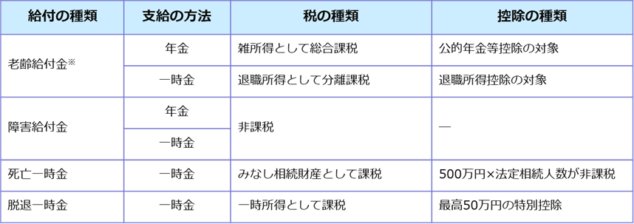

3.受取方法に応じて控除あり

受け取る時には課税されてしまいますが、控除が適用される場合があります。

詳細は以下の表をご確認ください。

なお、脱退一時金に関しては、受給のための要件が厳しく決められているため(国民年金保険料免除者であること等)、実質的には脱退できない制度です。

これから確定拠出年金制度を導入しよう(あるいは制度を見直ししよう)とお考えの皆様は、どのくらいの期間が必要かご存じでしょうか?

確定拠出年金制度を導入する場合で考えると、大まかに以下のような流れで進めていく必要があります。

1.確定拠出年金制度の導入にあたり、どのような制度にするか検討する

2.確定拠出年金の運営管理機関を決める

3.運営管理機関と相談しながら、制度の詳細を決める

4.従業員に向けて、確定拠出年金制度の導入について案内する

5.確定拠出年金制度の導入について、行政に申請する

6.従業員に対して制度説明や投資教育を行う

3.以降のスケジュール概要は以下のイメージをご覧ください。

このように、制度導入を決定してから5カ月ほどの時間が必要なため、導入の検討を始めてから1年ほどかけて導入する企業が多いことも納得できるかと思います。

実務担当者としては、いつどのような手続きが必要か気になるとこかと思いますが、それはまた別の機会にご案内できればと思います。

今回は基本に立ち返り、「そもそもどんな制度かが知りたい」という方に向けて確定拠出年金制度の基本についてご説明してきました。

専門用語が多く、わかりにくいと言われる制度ですので、従業員向けの説明の際も少しでもわかりやすく説明できないか工夫を重ねていて、その経験を活かしてブログとして発信することにしました。

企業担当者の方も、初めて確定拠出年金に触れる方もいらっしゃるかと思いますので、制度を理解する手助けになれていたらうれしい限りです。

わからないところを無理に理解するのではなく、プロにまかせるのも選択肢の一つかと思いますので、皆様のお役に立てるようこれからも有益な情報を発信して参ります。

「自社にあった制度が知りたい」「導入のスケジュールを詳しく知りたい」などご要望がございましたら、ぜひ問い合わせフォームからお問い合わせください。

また、簡単なFAQも用意しておりますので、以下からご覧ください。

FOCのDCサービスは、企業と従業員の双方にとって、本当に有用なDC制度の導入を支援するサービスです。さらに、導入前の書類整備から導入後の継続教育までをトータルサポートする、ベストパートナーを目指しています。

サービスの特徴

FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。

ライタープロフィール

湯瀬 良子

DC運用・ブログ担当

金融機関での経験を活かし、2018年にFOCのDC部門に立上げメンバーとして入社。現在は、DCの制度設計・保全運用・投資教育までの一連の流れを担当するとともに、ブログ記事の執筆にも取り組む。「FOCでは少し異色なサービスですが、DC制度についてわかりやすくお伝えします!」

関連記事を見る

タグから探す

人事・総務・経理部門の

根本的な解決課題なら

芙蓉アウトソーシング&

コンサルティングへ

SERVICE

私たちは、お客様の

問題・課題を解決するための

アウトソーシングサービスを

提供しています

30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。

アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。

CLOSE